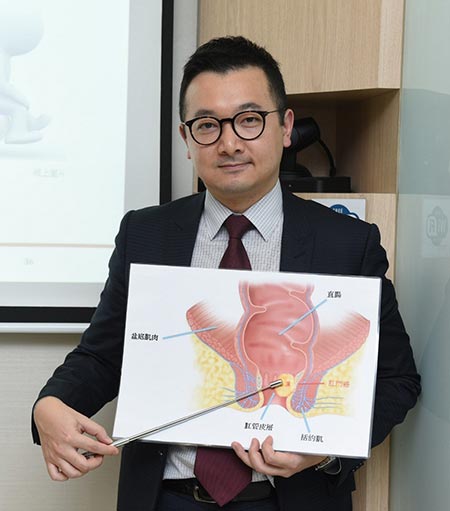

香港綜合腫瘤中心臨床腫瘤科顧問醫生─謝耀昌

大公網12月1日訊 引發愛滋病的HIV病毒亦是引發肛門癌的高危因素,本港每年新增5000名大腸癌患者中,1%至2%患肛門癌,肛門癌症狀與痔瘡相似,易被忽略,但一旦癌細胞擴散至括約肌,可致失禁,病人須切除病灶並縫合肛門,需要通過腹部造口排便。腫瘤科專科醫生趁「世界愛滋病日」,呼籲市民關注HIV病毒可引致肛門癌。

香港綜合腫瘤中芯臨床腫瘤科顧問醫生謝耀昌表示,肛門癌與痔瘡相似,比如肛門出現結塊,有刺痛或脹滿感覺,排便時初學或大便形狀收窄,所以大部分患者都認為自己只是得了痔瘡而延遲就醫。他指出,肛門癌腫瘤較為硬身,且到肛門癌患者會不定時有分泌物於股溝流出,並造成食欲不振,若只是患有痔瘡則不會有以上症狀。

謝耀昌指,肛門癌與日常飲食關係不大,大多與性接觸傳染的病毒有關,如感染人類免疫力缺乏病毒(HIV)、感染人類乳頭瘤病毒(HPV)和肛交,其中HPV引起肛門癌佔80%。他續指,帶有HIV病毒的女性患肛門癌的風險高35%,且以每年2%的速度增加,而感染HIV的男同志,定期進行肛交,患上肛門癌的風險高過一般男性,每10萬人中大約有70至144人。

謝耀昌表示,肛門癌並非「不治之症」,若癌細胞微擴散至括約肌,可通過化療與電療,療程為6▉週/周▉左右,治愈率可達90%,因此他呼籲患者若發現有相關症狀,需盡早求醫,亦呼籲市民接種HPV疫苗,可在一定程度預防肛門癌,並奉行安全性行為。