圖:科網企業利用裁員節省下來的資源,盡數投入到AI技術研發中去。/AI製圖

隨着人工智能(AI)技術的快速迭代,相關內容與產品大量湧現,但市場似乎沒有足夠空間去消化「過剩產能」,最終的結果只能是企業之間加劇內捲,以及業績重壓下的大幅裁員。

日前哈佛大學經濟學家傑森.弗曼(Jason Furman)的一項研究發現,2025年上半年,若拋去數據中心與信息技術的經濟產出,美國國內生產總值(GDP)增長僅為0.1%。這也意味着,除了AI的一枝獨秀,美國其他行業幾乎停滯不前。

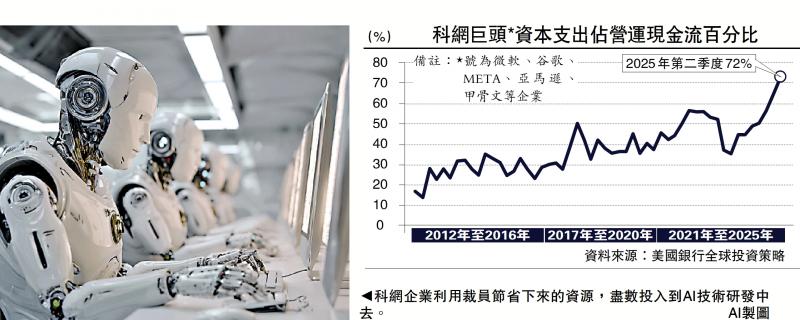

AI的強勢主導在資本市場上同樣顯著。自2022年11月ChatGPT發布以來,AI板塊貢獻了標普500指數75%的價格回報、79%的盈利增長。而科網巨頭企業的資本支出佔比已從2023年的35%飆升至2025年二季度的72%,創下歷史新高。(見配圖)

當然,如此瘋狂的投入也受到華爾街質疑,近期美國科技「七姐妹股價」出現不小的波動。畢竟現時美國融資成本並不低,回報周期更是無法保證。但問題在於,科網企業如果就此停下腳步,視同主動放棄本輪AI競賽,股價還是會遭遇資金打壓。硅谷巨頭其實已經沒有回頭路可以走。

用戶消費能力飽和

更為棘手的是,AI工具引發供給大幅擴張,但市場需求並未相應增長,這就容易形成通縮現象,內容創作領域最為典型。打個比方,某人每日花費大量時間在網上觀看寵物視頻,即便眼下由AI生成的視頻內容批量生產,也不會讓其增加更多觀看時間、或貢獻更多點擊量,因為消費能力已經飽和。

站在企業的角度來看,AI工具的確提高了生產效率,但行業內部的競爭壓力也與日俱增。影視公司借助AI拚命縮短拍攝時間,遊戲公司借助AI愈發簡化製作流程,自媒體博主的更新頻率越來越高。

根據美國人口普查局7月發布的《2025年商業趨勢與展望調查(BTOS)》顯示,AI在美國企業的平均滲透率已從2024年的5.2%上升至2025年的8.1%,但只有3%至7%的公司在使用AI工具後實現了營收增長。

投資回報遙遙無期

在此背景下,我們就不難理解本輪硅谷裁員潮的邏輯,一方面是軍備競賽如火如荼,另一方面投資回報遙遙無期。科網企業只能先讓AI替代員工,再用裁員節省下來的資源,盡數投入到技術研發中去。

據美國裁員跟蹤網站Layoffs.fyi的統計,2025年全球科技公司已削減近10萬個職位,主要集中在巨頭公司。

其中,英特爾的情況最為嚴峻,全球裁員2.4萬人;微軟進行了三輪崗位裁撤,規模在6500至19000人之間;亞馬遜確認計劃裁減約1.4萬個職位,以精簡運營、加快AI部署;Meta的裁員規模達到3600人,部分歸因於團隊人員膨脹和AI部門重組。

不過,幸免於難的員工日子也並不好過,當技術迭代周期從「按月」變為「按周」,傳統的工作節奏已不再適用。據媒體報道,硅谷公司頂尖研究員普遍以每周80至100小時的高強度投入工作。甚至「996」(每天朝9點至晚9點、每周六天)已經不再足夠,一種被稱為「002」的極限工作制應運而生——從午夜至次日午夜全天候待命,周末僅有兩小時休息。