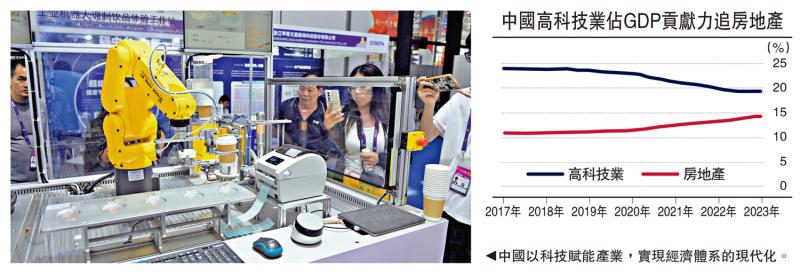

圖:中國以科技賦能產業,實現經濟體系的現代化。

以生成式人工智能(AI)為代表的新一輪科技革命,引發學界對於經濟內生動力的再度關注。今年諾貝爾經濟學獎授予喬爾.莫基爾(Joel Mokyr)、菲利普.阿吉翁(Philippe Aghion)與彼得.豪伊特(Peter Howitt),以表彰其對「創新驅動型經濟增長」的闡釋。站在中國角度來看,也是為新質生產力的發展提供了理論印證。

後世關於創新發展的諸多學術研究,大都脫胎於奧地利經濟學家熊彼特的理論。熊彼特認為,經濟自身存在某種破壞均衡而又重建秩序的力量,即所謂的技術創新,其本質是創造性破壞(Creative Destruction),也是推動經濟增長的根本動力。

技術創新打破壟斷

二戰後軍用技術民用化,新技術革命帶來巨大的經濟紅利,創造性破壞理論獲得熱烈追捧,以此為基礎的學術研究層出不窮。1987年,阿吉翁和豪伊特在麻省理工學院相遇,共同建立了一套完整的數學模型(阿吉翁─豪伊特模型),為熊彼特的抽象理論搭建出可量化的分析框架。

阿吉翁─豪伊特模型所揭示的經濟增長根源,並非來自既有產業的規模擴張,而是技術創新引發的效率提升。新技術取代舊技術,新玩家打破舊壟斷,從而實現全要素生產率的增長。這對於當下中國有着重要啟示。

中國經濟正處於新舊動能轉換的關鍵時期。在勞動年齡人口過峰、投資收益率下降的雙重壓力下,中國產業結構急需從過去的勞動密集型、資本密集型升級為技術密集型。2023年,中央政府正式提出「新質生產力」的概念,其中的「新」就是指科技賦能產業,實現經濟體系的現代化。

隨着扶持政策的持續加碼,官方通過完善競爭環境、創新激勵與金融支持機制,為新興產業提供增長動力。據「彭博經濟研究」預計,到2026年,中國高科技行業對最終需求的貢獻將佔國內生產總值的近19%,幾乎與目前房地產行業的產值規模相當。(見配圖)

反內捲創造良性循環

不過,阿吉翁與豪伊特的研究也指出,競爭對創新既有促進也有抑制效應:適度的競爭可以激勵企業研發以獲取先發優勢,但若競爭過度,則可能削弱企業的利潤預期,降低創新投資的投入。這也為中國現時的內捲式競爭敲響了警鐘。

之所以說低價內捲與高質量發展相違背,是由於低利潤商業模式會形成一個負反饋循環:「降價內捲─犧牲盈利空間─拖累研發費用─降低市場競爭力─繼續降價內捲」。這也是為什麼中國企業能以高性價比的商品供應全球市場,卻始終在尖端技術競賽中扮演「追隨者」的角色。

反過來講,正是因為打造出「高溢價─高利潤─高研發」的良性競爭環境,使得美國科技巨頭能夠在基礎研發上取得突破,持續引領全球科技消費的潮流。蘋果旗下iPhone、MacBook等產品的毛利率通常超過40%,不僅是建立起高端品牌的用戶認知,也為高風險研發提供堅實基礎。

決策層對於內捲問題也是高度關注。今年兩會期間,政府工作報告也首次納入「綜合整治『內捲式』競爭」的相關內容。

當然,中國企業的研發投入不足,既有市場過度競爭的原因,也與消費需求疲弱有關,這亦需要系統性改革去解決問題。