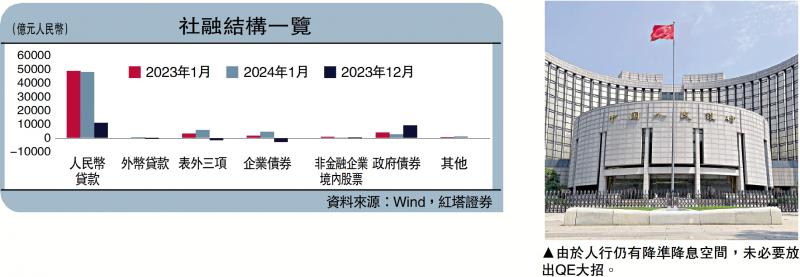

圖:由於人行仍有降準降息空間,未必要放出QE大招。

本周坊間傳聞「人民銀行計劃購買國債」,引發資本市場大幅波動。不少人猜測,中國版量化寬鬆(QE)即將出台,甚至將重蹈美聯儲MMT(現代貨幣理論)的覆轍。筆者認為,即便人行重啟購債計劃,也與我們熟知的量寬完全不同。

首先要講清楚的是,QE屬於超常規貨幣政策的範疇,通常是在利息降無可降後,為進一步提供流動性支持而祭出的「虎狼之藥」。

人行仍有空間降息降準

QE肇始於剛剛退出負利率的日本,該國經濟泡沫於1990年破滅,1995年市場利率已降至零,但仍難挽回企業與家庭部門的資產負債表衰退。其後日本又接連遭遇了97亞洲金融風暴與千禧科網股災,終於在2001年放出QE大招,日央行親自下場購債,2010年再推加強版QE。

雖然日本經歷了「消失的三十年」,但QE操作竟被美歐央行有樣學樣,搞得現在超常規貨幣政策變得愈來愈「常規」。

再來看中國的情況。對比日本案例來說,目前人民銀行仍有降準、降息的空間,流動性工具箱的內容也很豐富,遠未到需要使用「超常規武器」的那一步。而且從法理上看,QE也不可行。《中國人民銀行法》明確規定央行不得在一級市場認購國債,實質上堵死了QE、MMT的出路。

當然,人行也曾有過從二級市場購債的歷史。2007年,中國財政部為成立中投公司籌措外匯,先向農業銀行定向發行1.35萬億元(人民幣,下同)特別國債,再向人行購買2000億美元,作為中投公司的資本金。人行最後使用出售外匯的資金,在二級市場上從農行買入特別國債。

從上述流程可知,人行是通過農行「轉手」購入的國債。

那麼,人行會否重啟二級市場購債呢?是有可能的。筆者本周撰文《發債是「中藥」 醫病要對症》(見3月28日 B4版),其中揭示了中國發債模式的轉變。簡單來說,就是「地方積極化債、中央主導投資」。相應的,中國的購債模式在未來也會出現調整。

長久以來,商業銀行都是政府債券的最大買家。2008年金融危機後,中央政府推出4萬億救市計劃,其中地方政府配資2.82萬億元。但彼時受到《預算法》約束,地方政府不能直接對外發債。至2009年,地方政府爭相成立融資平台/城投公司,承擔起發行城投債融資的重任,資金主要來自於商業銀行的貸款。到了2015年,棚改貨幣化在全國範圍啟動,地方掀起新一輪基建潮,商業銀行再次擴張信貸。

大概率只採用定向發行

數據顯示,目前商業銀行持有國債發行量的64%、地方債發行量的86%。子彈可謂已經「打滿」。但接下來,中國還將迎來又一波發債高峰期,包括特殊再融資債與特殊國債的發行,商業銀行很難再繼續「胃納」了。也因此,人民銀行有望「接棒」商業銀行成為購債主力。

筆者猜測,人行如若重啟二級購債,大概率還是複製2007年的模式,採取定向發行的方式向市場輸送流動性。