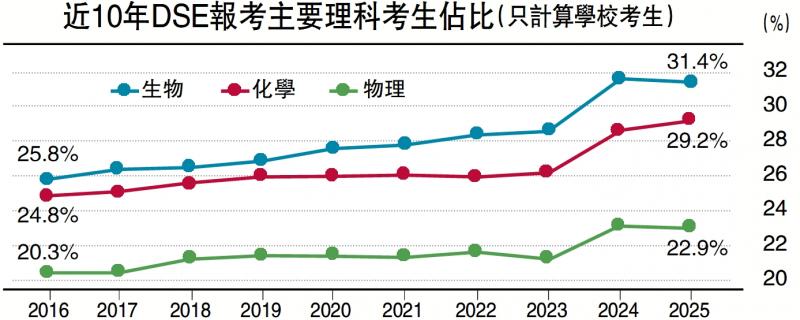

圖:近10年DSE報考主要理科考生佔比

中學文憑試(DSE)放榜,今年破紀錄有16名考生成為「狀元」。媒體訪問各人升學意向,答案一如往年,大部分選了醫科。一個小驚喜是,今屆有兩位狀元選了自然科學,另一位在考慮是留港讀醫或到牛津讀數學。

尖子開始把數理科學列為升學首選,各界近年積極推動STEAM(科學、技術、工程、藝術和數學)教育,似乎已略有成效;美中不足是3位狀元選的學府不是劍橋便是牛津,意味着很快便會離港赴英。香港在留住本地創科人才方面,看來還要加一把勁。

踏入21世紀以來,創新科技以驚人速度發展,10年前互聯網是科技前沿,時至今日,人工智能(AI)已成為新質生產力的重要組成。產業轉型對人才需求發生深刻變化,國家實施「科教興國」戰略,高度重視科技進步及人工智能對教育的影響。與此同時,「十四五」規劃明確支持香港建設國際創新科技中心,要達至這個目標,本港在推動創新科技發展的同時,必須跟隨國家大力推行科學、創新科技和人工智能教育的腳步,透過優化課程、加強教師培訓、提供資源支援等持續推動STEAM教育,從小啟迪學生的創新和科學潛能。

教育局早於2016年把STEAM(前稱STEM)納入八大學習領域之一,現時幾乎所有公帑資助中小學,已分別於高小和初中推行增潤編程和人工智能教育。高小的增潤編程教育課程單元,建基於香港賽馬會慈善信託基金策劃和捐助的「賽馬會運算思維教育」計劃,以協助小學生銜接於中學階段學習人工智能及大數據的基礎和應用。中學方面,首套由大學及中學共同創建的《「智」為未來初中人工智能課程—教學資源套》,自2022年開始已陸續引入不同中學,支援教師使用人工智能教學,目標是於2026年推廣至238間中學(約佔全港一半中學),把AI納入主流教育。

更讓人鼓舞的是自今年9月開始,全港小學將會在小一及小四級推行小學科學科課程,並逐年循序推展至其他級別。中學方面,繼2023/24學年推出了「科學(中一至中三)STEAM學習單元」,亦正更新初中科學科課程,同樣於新學年開始試行,至2027/28學年始正式推行。初中和小學課程改革已有小成,下一步自然是集中精力去做好高中STEAM課程的銜接。

新高中DSE課程於2009年推行以來,課程規定學生必修四個核心科目,包括中文、英文、數學及公民與社會發展(2021年前為通識教育),及2至3個選修科目。推行16年以年,與STEAM相關的改革不多,最近一次是2021年發布的《中學教育課程指引》(2017)補充說明,建議學校自2021/22學年,把核心科目課時佔總課時比率降至不多於50%,以騰出課時為學生創造空間,讓他們按意願選擇修讀與STEAM相關的選修科目或應用學習課程。

但理想與現實背道而馳,由於四大核心科目達標是升讀大學必備條件,身邊的學生和家長均反映STEAM學科作為非重點評核科目,一般學校、學生和家長都不太重視。自2021/22學年起,考評局更因報考人數持續下降,停止於中四級開設組合科學和綜合科學科,DSE考試23個科目中,目前只有7個數理科學及相關學科。

高中着重核心科 擠壓創科空間

更令人憂心的是,近期接觸過的一些教育界人士反映,最近幾年不少數理科學表現突出的中學生,在港只讀到中三便轉赴海外升學,主要考慮正是現行高中課程未能提供足夠空間,讓他們在創科及人工智能領域發揮。

為此筆者特地向一些辦學團體負責人了解過,發現高中生現時面對的最大困難,其實是四大核心科目佔去了太多時間。如中國語文是核心科目,大學收生條件起碼要達到三級,學校和老師為了學生能取得佳績,時常安排學生補課、補底,大大壓縮了學生可分配時間。一些數理科表現較佳的學生為了深入學習更多科學和數理知識,唯有捨近圖遠到外國升學,即便這一兩年因為海外有各種問題(包括美國對國際學生的排斥),很多家長不太樂意讓孩子到外國升學,也只能無奈作出妥協。

成績優異的理科生一旦離港,日後未必會回流,長遠難免會造成創科人才流失。香港要發展為區域創科樞紐,教育理應着重培育更多高質量的創科人才,為了遏止有潛力的學生流失,有必要重新審視高中課程設計,盡量營造一個可平衡發展的學習環境,讓這些未來的創科棟樑更願意留在香港升學。

面對AI科技的廣泛應用,特區政府亦可探討如何促進創新科技(包括人工智能)與教育深度融合,把課堂由單純的傳授知識,轉化成更生活化、更靈活的教學互動,提升學生的數碼素養。新世代教程必需善於設計創新的教學方法,如可透過動畫及電腦遊戲讓學生學習動手製作簡單的應用程式,運用AI、編程、多媒體製作,並結合實用科技工具,如語音模仿App、寫作平台等,提升學習中的樂趣。

(作者為創業投資者聯盟召集人)