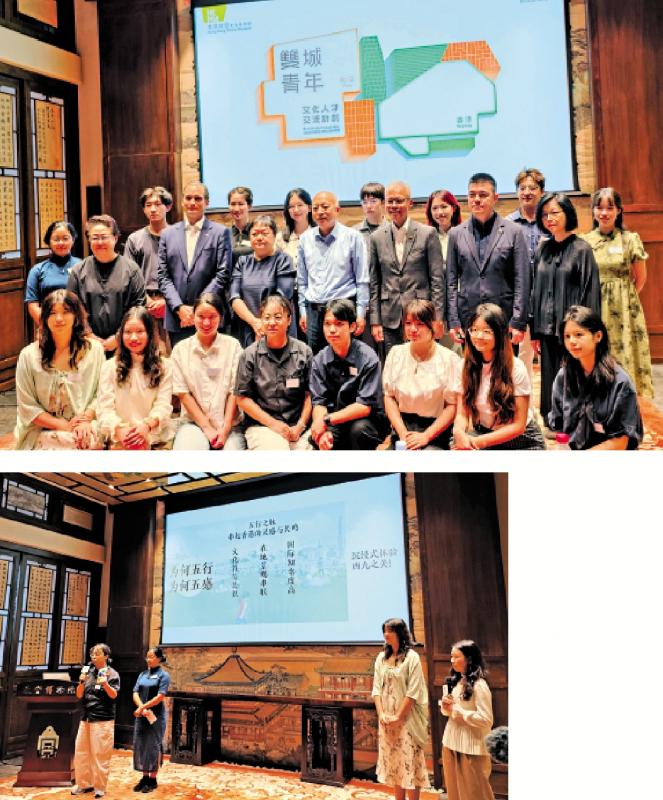

上圖:「雙城青年文化人才交流計劃」故宮博物院交流活動在北京故宮舉行。下圖:京港兩地大學生以「青年眼中的文化區未來」為主題,分享創新想法。

香港故宮文化博物館旗艦青年學習及交流項目「雙城青年文化人才交流計劃」今夏舉辦第四屆。16位參與計劃的京港大學生日前齊聚故宮博物院,分四組從創新視角出發,圍繞數碼敘事、觀眾互動及文化品牌建立等議題深入分享,同故宮博物院院長王旭東、香港故宮文化博物館館長吳志華等一道就「青年眼中的文化區未來」這一主題,展開深度對話,為構建未來的文化區貢獻青年智慧。\大公報記者 江鑫嫻(文、圖)

計劃以「青年眼中的文化區未來」為主題,聚焦城市文化區的發展形態。7月初起,16位來自藝術創作、藝術史、建築、漢語言文學、政治及金融等專業的京港優秀大學生在香港、北京及上海等地,展開為期兩個月的深度文化交流與實踐,以多樣化的探訪學習模式,深入了解不同城市文化區的規劃建設及發展現狀,洞察未來發展趨勢。

設計西九「五行散步學」

「西九文化區匯集了戲曲中心、香港故宮文化博物館、M+博物館等多個文化場館。通過觀察,我們發現了觀眾停留時間過短的問題。有的觀眾早上匆匆地來,20分鐘就走了。」來自香港大學的姚一默同香港科技大學的陳梓溪、香港中文大學吳天瑜、清華大學的吳小丫一道以「讓遊客在西九多停留一小時」為目標,設計了「金木水火土五行」遊覽路線,為遊客提供西九的五行散步學浪漫。

就讀於北京師範大學的陳澤童與香港大學的瞿申迪、中國政法大學的黃陳佳、北京印刷學院的戴友毅組成的小組,則希望實現西九文化區和周邊社區居民的雙向奔赴。戴友毅表示,通過前六周的調研,小組成員得出了「西九可能略顯『高冷』,它需要立足於香港文化,需要與社會產生連接。」的結論。他們強調西九文化區應重視「在地化」。通過街頭展覽、街巷故事回流等,讓本地居民了解西九、對西九感興趣、去西九,用社區關係傳播,讓西九成為居民的生活場景之一。

團隊成員背景多元,陳澤童接受《大公報》訪問時表示,不同學科背景的同學之間可以互相啟發。另外,在合作中,香港同學更關注品牌打造與可持續運營,而內地同學則更側重挖掘文化核心價值。這種碰撞讓項目既能傳遞文化溫度,又能體現實際效益。

另有小組建議,創作WestK「子」品牌小K,改變人們在西九的藝文活動習慣,以及對整體園區的印象。還有小組提出,文化區着力搭建青年藝術家展示平台。通過藝術展覽的網絡空間創新等,為本地、內地及國際青年藝術家在西九提供一個交流平台。