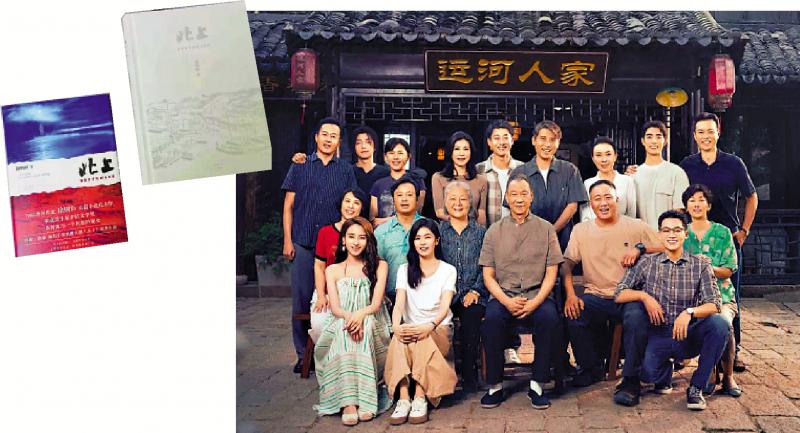

左圖:徐則臣作品《北上》。右圖:電視劇版《北上》突出「運河人家」。

內地知名作家徐則臣日前在香港與香港作家葛亮圍繞其代表作《北上》展開一場對談,討論當下的人們與歷史之間的聯繫,徐則臣分享認為,「宏大的歷史是通過小細節來構成的。我們為什麼去博物館,當我們看到一個個具體的文物時,文物會把我們帶入歷史現場,我們與某一段歷史之間的關係是通過文物建立起來的。」\大公報記者 顏 琨、徐小惠

由內地知名作家徐則臣帶來的講座「千里長河一旦開──由《北上》談京杭大運河」日前在香港書展名作家講座中舉行。《北上》聚焦於滿清晚期的一個特殊年代,小說用小波羅和馬福德的視角去展現外國人眼中的清朝。在徐則臣看來,那個時代的中國其實已經被迫全球化。「中國已經被迫推到整個世界面前,所以對於晚清的歷史考量,需要引入別人的眼光,展現在不同視野下,其他人怎麼看。這是我一直很感興趣的一個問題,我不是一個學者,所以我通過文學的方式來看他們如何看待這段歷史,一個逐漸走向衰亡的國家背後所賴以支撐的文化背景。」

「運河是自己記憶的載體」

徐則臣成長於江蘇的水鄉,後來又在運河邊讀書、工作,因此運河是他本人重要的成長背景和生活經驗。座談中他提到運河既是自己記憶的載體,也是中國歷史、文化、經濟活的見證。《北上》的故事與運河密不可分,葛亮現場評價:「由於你的書寫,使得我們對於大運河這樣一個在表達上極難呈現的文學地方擁有了一種新的活力和生命力。」

小說在體現出地方性寫作的特點的同時,徐則臣也十分重視「物」的意義。在創作小說《北上》時,他把小客棧稱為「小博物」,想要以此來讓人們重視周圍環境中存在的文物。「很多年以前,我曾呼籲過,在周圍的環境裏建立一個小的博物館。」

當人們以家庭為單位回溯歷史時,會有一回頭大霧茫茫的感覺,因為在這中間缺少了一盞盞燈。「作為一個民族,我們可能知道我們是從哪裏來的,但作為一個很小的家庭、一個個體,有的時候我們其實不知道自己從哪裏來。」

以小切口挖掘時代

徐則臣分享了自己的親身故事。「我的奶奶是一個裁縫,家裏曾有一整套工具。很小的時候,我就想過要把這套工具留起來。隨着奶奶年紀的增大,她不再做裁縫,這套工具也不知何時就不見了。有一天,我和我的兒子說,你的太奶奶是一個很好的裁縫,兒子問何以見得。我卻沒有辦法給他證明。」

因此,一家一戶流傳下來的老物件就是個體回溯歷史的重要證據。徐則臣分享到,「有一年,我在美國參觀一個小鎮,小鎮很小,有一群移民而來的人,他們建立了一個小的博物館。移民一代、移民二代將他們用過的針頭、帽子、懷錶、油燈,甚至是拖鞋都放在這個小博物館裏,每家每戶都在做這件事。隨着移民一代、二代去世,後人想要了解過去的歷史就只能憑藉這些看似『破爛』的物品。每個小東西就能看到歷史的延伸,每個人還能看到一條線。」

在徐則臣看來,挖掘一個時代、一個地方的來龍去脈需要尋找小切口。「在今天這樣快速發展且不斷移動的時代,一個人的根或是我們的來龍去脈,大致要通過小的東西建立這種原型。」