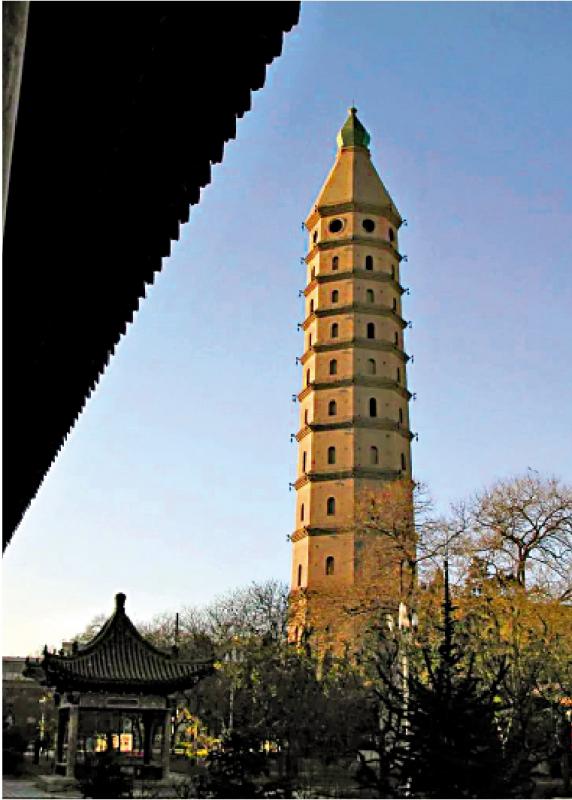

圖:始建於西夏時期的寧夏銀川承天寺塔。\新華社

因為熟讀金庸小說《天龍八部》,來到寧夏,先去銀川看承天寺塔。

銀川老城區其實有兩座塔:承天寺塔(西塔)在西南,海寶塔(北塔)在北。雙塔矗立,凌空憑虛,隱隱佛鼓,玲玲梵音,下可瞻仰,高可登臨。塔頂,但見西有賀蘭綿延,東有黃河蜿蜒,溝渠湖泊、青田綠樹,點綴着無垠的銀川平原。

來到承天寺,寺中心方形台基上,淡黃色八角形的承天寺塔,綠色琉璃磚頂,有十三層、六十多米高,是寧夏現存最高的磚塔。一〇四八年,西夏開國之君李元昊被弒,未滿一周歲的兒子李諒祚繼位。兩年後,李諒祚的老媽,也就是已經成了皇太后的沒藏氏,詔建承天寺,取「承天顧命,冊制臨軒」之意,為小皇帝祈福,還將西域僧人進獻的無價之寶──佛頂骨舍利──埋於塔基下的地宮。太后老媽希望兒子長壽無疆,結果李諒祚二十一歲就死了。

不過李諒祚有個孫子,就是在《天龍八部》後半部分出場的西夏皇帝李乾順(夏崇宗),而李乾順之女西夏公主招駙馬,最後與她早先在皇宮冰窖裏遇到的虛竹永結同心。所以武林高手虛竹,實乃承天寺塔主人李諒祚的曾孫女婿……

我這野狐禪考證,學界是否認同,且不去管它。不過根據正史,西夏立國時定都興慶府(今銀川),佔據如今寧夏全境和甘肅、青海、內蒙、山西的一部分,國土北臨遼,東邊和東南先後與宋、金接壤,西南有吐蕃、回鶻諸部。李諒祚雖然早死,他的孫子李乾順以及李乾順的太子都相對長壽且開明,在各方勢力中縱橫捭闔,使西夏國力在十二世紀達到全盛。

井上靖中篇小說《敦煌》的主人公趙行德,科舉落第後從北宋去西夏長住,專心學習西夏文,深感「西夏遠比宋朝當政者想像的強大,西夏民族是一個優秀的民族。目前戰爭頻繁,它無暇顧及文明教化,但一旦把周圍的敵國全部掃平後,它會建立一種獨特的文化,完全可以與宋朝的漢文化媲美。」一九八八年,小說改編成同名電影。我那時還小,完全看不懂其中的歷史和人情,只記得一個白衣女子從城牆上一躍而下─然後是她死在地面的鏡頭,以及自己當時驚恐的心情。長大後讀小說原著,方知她是趙行德在西夏救下的回鶻王女,被西夏王李元昊掠走之後以死明志。至此,終於明白了童年陰影背後的故事。

但大宋也好,西夏也罷,誰也擋不住南下的蒙古鐵騎。西夏末代帝王昏聵腐敗,王朝積貧積弱,無從招架。一二二七年,銀川孤城頑抗半年後投降,西夏建築和典籍都被破壞殆盡。承天寺也荒廢了,至明初僅存一塔,此後又多次塌裂,多次重建。

從承天寺稍往西北約四公里,即是建於北朝至隋唐時期的海寶塔,今日之相在清朝中葉定型。其後經一九二〇年里氏八點五級的海原大地震,一九三九年迭遭日軍空襲,如今塔影悠悠,孤危入雲。

海寶寺內,東轉西望,都不會錯過海寶塔的身影:青磚構築,方台為基,九層十一級,方形塔身的每一面設凸出數十厘米的券門,使得塔的平面呈獨特的十二角形,顯得層次和棱角分明。每層轉角處掛鐵鈴,微風過則叮叮輕響,想到《洛陽伽藍記》寫西域的雀離浮圖(佛塔):「自作以來,三經天火所燒,國王修之,還復如故……旭日初開則金盤晃朗,微風漸發則寶鐸和鳴。」

海寶塔前有大雄寶殿,佛像前供着西瓜、香蕉和三大包饅頭。一隻小麻雀飛來,停在一個饅頭上,不巧我正走進殿來,把牠嚇飛了。佛像旁邊立着一位和尚,五十歲上下,深藍色土布直裰,土色布鞋。他見麻雀來而復去,嘆道:「哎呀,看把你餓的。好了好了,拿給你吃。」遂來到案前,拿起那個麻雀沒吃到的饅頭,走出殿外,向天空東張西望:「哪裏去了?」接着把饅頭掰成好些小塊小粒,左三把右三把的,全都撒在大殿前的空地上。我對師父笑道:「真好。」想來佛祖慈悲,怎會目睹飢餓眾生而捨不得一個饅頭?不久,果然看到幾隻麻雀從樹上飛下,蹦蹦跳跳來殿前吃碎饅頭了。

在大雄寶殿後門,我又遇到了這位善心的師父。他也許以為我略有慧根,在海寶塔的注視下,對我講了片刻佛法,然後話題突轉:「現代人成天看手機,眼睛都看壞了。」「您用不用手機呀?」我故意問。「我們和尚嗎?我們用手機讀佛經。科技嘛,要看你怎麼使用。」

作別師父,我望着高高的海寶塔。蘇軾《凌虛台記》說自己登凌虛台而望,四周曾是秦漢、隋唐時著名的長楊宮、九成宮等宮觀,當時無不宏傑詭麗、堅不可摧,幾百年後卻連破瓦頹垣都不復存,全部化作丘墟和荊棘,所以腳下這座凌虛台更不足恃了,何況人世之得失?蘇軾的結論是:台如其名,萬事虛空。

三島由紀夫《金閣寺》的主人公溝口,在二戰末日本即將戰敗、本土遭空襲時,想到自己痴迷多年、一向高高在上遙不可及的金閣,也許不久後即將被燃燒彈的火化為灰燼。他由此感到與金閣更加親近了:人與看似不朽的建築命運相同,都由易燃的碳元素構成,都會遭受災難和戰火。

在銀川興慶區,海寶塔和承天寺塔遙遙相望。雙塔幾度損毀又幾度修復、重建,原貌早已消失於歷代地震、兵燹之劫。最初修建雙塔的古人,滿懷希望,用一生注視過它們,卻不會預料到它們今天的模樣。而雙塔閱盡興衰滄桑,見證了一次次的天雷地火,一代代的流離苦難,卻也一次次在廢墟上挺秀重生。