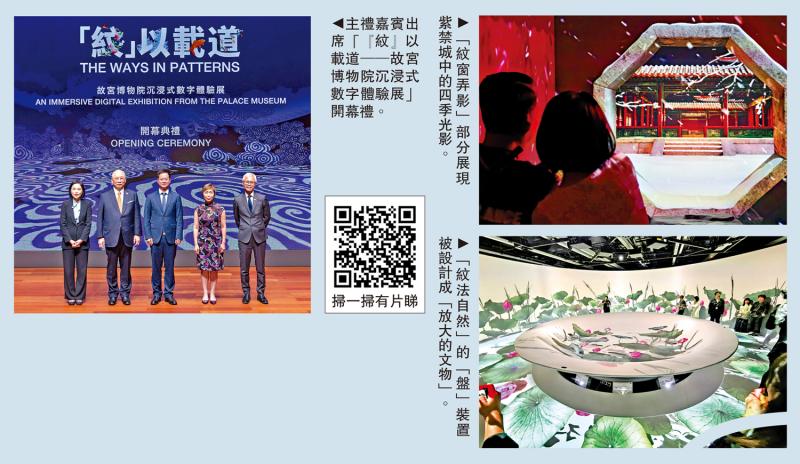

左圖:主禮嘉賓出席「『紋』以載道──故宮博物院沉浸式數字體驗展」開幕禮。右上圖:「紋窗弄影」部分展現紫禁城中的四季光影。右下圖:「紋法自然」的「盤」裝置被設計成「放大的文物」。

北京故宮博物院在明清紫禁城及其收藏基礎上建立,擁有世界上現存規模最大、保存最完整的古代宮殿建築群,以及186萬餘件(套)文物。在這些建築的屋簷、牆面、門、窗,以及故宮收藏中的陶瓷器、服飾、傢具器物上,均可見精美絕倫並寓意深遠的紋樣圖案。香港故宮文化博物館以這些紋樣為啟發,與故宮博物院團隊合作呈獻「『紋』以載道──故宮博物院沉浸式數字體驗展」,以多媒體形式展現紋飾的魅力。展覽即日起至10月13日向公眾開放。\大公報記者 李兆桐

是次展覽是故宮博物院與香港故宮文化博物館首次聯合舉辦大型多媒體專題展覽,共有7個單元,以「紋樣」為主題、「沉浸」為核心,結合數碼創新技術,用投影、數字交互等方式,為觀眾帶來欣賞傳統紋飾的全新視角,呈現中國傳統紋樣背後的文化內涵與當代藝術詮釋。

「數字化詮釋『觀物取象』」

展覽昨日於香港故宮文化博物館舉行開幕禮,主禮嘉賓包括西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀、香港故宮文化博物館館長吳志華、故宮博物院副院長羅先良、香港故宮文化博物館董事局主席孔令成及公益慈善研究院副主席龔楊恩慈。

孔令成在開幕式上致辭表示,是次展覽以科技活化文物,體現香港故宮文化博物館「適應新的技術,擁抱科技,提升展覽趣味性,展示與時俱進的創新精神。」他指出,未來將繼續與故宮博物院並肩,透過創新的策展方式弘揚中華傳統文化。

羅先良表示,數字技術的價值不只是對文化遺產的搶救性紀錄,也在於文化遺產的創造性轉化。是次展覽「希望不是簡單的視覺炫技,而是對古人『觀物取象』哲學觀的數字化詮釋」。

龔楊恩慈表示,是次支持「『紋』以載道」數字展,「正是希望以創新科技打破文化傳播的邊界,讓故宮紋樣所承載的中華智慧,走進香港千家萬戶。」

「紋窗弄影」 感受故宮四季之美

展覽分為七個展覽空間,邀請觀眾開啟一段沉浸於各式各樣傳統紋飾的想像之旅。

在單元一「流光溢彩」中,觀眾入場即被「纏枝蓮紋」及以其為靈感設計的植物包圍,無論是地板還是牆壁皆被投影圖案覆蓋。地面上還有可供互動的光點,在觀眾走過時這些「樹枝」上還會開出「花朵」。策展人、香港故宮文化博物館研究員侯怡利介紹,「纏枝蓮紋」在展覽中被設計如同自然中生長的纏枝一般,不斷生長,有「生生不息」的寓意。

進入下一個單元「紋法自然」,在展廳中設有一件大型「盤」裝置,展廳地面及牆面投影讓觀眾彷彿置身於池塘之中,可以看見「盤」上的蓮花開放、鷺鷥涉水,取其「吉祥」寓意。

而無需移步,在「紋法自然」投影演繹過後,觀眾即可在展廳牆上體驗第三單元「巧思成紋」。在這一部分觀眾可以選取自己喜歡的紋飾,觀看帶有此紋飾的文物,加深對文物及紋飾內涵的了解。

在第四單元「錦繡紋章」展示「服章之美」。此單元用數碼技術將織錦文物中的紋樣提取與解構,投影於一件件紗幔上。

到第五單元「紋彩藻飾」,能看見藻井上的紋飾沉浸式數字影片。藻井是中國古代建築中的天花裝飾,通常位於重要建築室內的天花板正中位置。是次展覽展示太和殿、千秋亭與臨溪亭的三處的藻井,並且讓其上的龍紋「動起來」。

再走進第六單元「紋窗弄影」,可以瞥見紫禁城中的器物、建築上的「三交六椀菱花」、「步步錦」等寓意吉祥的窗櫺紋樣。展覽還加入四季環境效果,讓觀眾彷彿置身於故宮的四季光影之中。

在最後的第七單元「古紋新生」中,觀眾可以體驗互動內容,挑選文物上的魚、鳥紋樣進行上色。觀眾設計的紋樣將出現在牆面的投影上。

部分圖片:大公報記者李兆桐攝