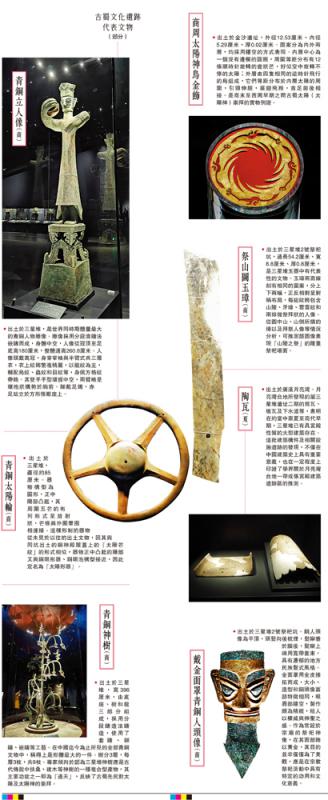

圖:古蜀文化遺跡代表文物(部分)

在三星堆博物館的綜合館展廳裏,有一面牆高低錯落地展示很多奇怪的符號,這些都是甲骨文、金文中各種「蜀」字的寫法。根據四川古史傳說和文獻記載,「蜀」是一個延續了近3000年的古代王國的稱號。為區別於此後四川以「蜀」為名的地方政權,故稱之為「古蜀」。由於文獻記載的語焉不詳,古蜀歷史「久遠隱沒,實多疏略」。\大公報記者 向芸(文、圖)

古蜀文明與華夏文明、良渚文明並稱為「中國上古三大文明」,但直到三星堆遺址的發現及三星堆文物的出土,才使自古以來真偽莫辨的古蜀史傳說成為信史。作為迄今發現的長江上游乃至西南地區最大、延續時間最長的先秦時代遺址,三星堆的發現,始於1929年農民燕道誠父子的偶然一掘。此後,所謂的「漢州遺址」開始引起學者的重視。

1934年,原華西協和大學博物館館長、美籍教授葛維漢對三星堆進行首次發掘後,整理發布了《漢州(廣漢)發掘簡報》,成為歷史上第一份有關廣漢古蜀文明遺址的考古發掘報告。

「蜀文化的生長點」

近30年後,在四川省博物館、四川大學歷史系聯合對三星堆開始正式發掘前,已多次調研當地的領隊馮漢驥教授,頗有預見性地說:「這一帶遺址如此密集,很可能就是古代蜀國的一個中心都邑。」

20世紀80至90年代,三星堆遺址迎來了大規模連續發掘時期,考古人員對三星堆遺址及其周邊持續進行的全面系統的考古調查、勘探和發掘工作,基本摸清了遺址和城址的分布範圍、堆積狀況、年代範圍和文化內涵,「三星堆遺址」「三星堆文化」「三星堆古城」得以正式命名和確認。中國考古學泰斗蘇秉琦在專程參觀三星堆文物標本後,曾高興地表示「巴蜀文化的生長點就在這裏。」

1986年夏天,考古人員在三星堆遺址發現並發掘1、2號祭祀坑後,馮漢驥的預見和蘇秉琦的判斷,都得到了印證。此次發掘出土各類文物上千件,其中80餘件青銅雕像為前所未見的重器,而青銅神樹、神壇以及金杖等亦是獨一無二的稀世之珍,進一步證實了古蜀王國的存在。

「上新」破解過往謎題

三星堆新一輪考古發掘中,在6個「祭祀坑」裏又有了黃金面具、鳥形金飾片、青銅大面具、青銅方尊、各種青銅人頭像、大量象牙和小件象牙製品、玉琮、玉刀、絲綢遺痕等重要發現。

古蜀歷史偃旗息鼓,無言的文物帶來的卻是難解的文化之謎……隨着三星堆的「上新」,過往的一些疑問得以解答,如「祭祀坑」埋藏年代被確認、部分器物跨坑拼對成功、古蜀國擁有發達絲綢業的猜想有了證據,但諸如8個坑的性質爭議、祭祀禮制和思想猜想、古蜀國都城銜接、是否有文字存在等新謎題,又成為了新的待解之謎。

在三星堆先後發現並發掘的8個祭祀坑裏,已出土的以神秘詭譎的青銅雕像為代表的青銅器群、以流光溢彩的金杖為代表的金器群、以滿飾圖案的玉璋為代表的玉石器群,從各個側面展示了古蜀社會的工藝技術、社會生活、藝術審美和精神信仰等,無疑將對破解這些難題以及探索人類早期政治組織及社會形態演化、宗教意識的發展等發揮重要作用。

比如三星堆古城的城牆範圍和城內大量遺跡的確認,證實三星堆遺址不是普通的邑聚,而是三星堆文明的中心都城;出土的金杖上有魚、鳥、箭的圖案,學術界有的認為是兩個部族聯盟而形成了魚鳧王朝,也有的認為魚鳥圖象徵上天入地;而通高逾2.6米的青銅立人像,很多專家學者傾向於他是三星堆古蜀國集神、巫、王三者身份於一體的具權威性的領袖人物。

如果將視野擴展至整個岷江流域和成都平原時,會發現更多早於三星堆遺址的早期古城址。其中,位於成都市新津區寶墩鎮的寶墩古城遺址,被稱為「古蜀國開國之都」,與三星堆關係尤為密切。寶墩古城是成都平原發現的早期人群第一次大規模定居生活的地點,也是長江上游地區面積最大的史前古城。在寶墩古城內發現的大量陶器、石器等早期人類活動遺物,三星堆遺址一期的器物與之較為接近。

「寶墩文化」的興起

隨着包括寶墩古城在內的多個新石器時代遺址的發現和發掘,以成都平原史前城址群為代表的新石器文化遺存被命名為「寶墩文化」。其稻-粟混作農業體系和家畜飼養技術,奠定了古蜀文明的經濟基礎,也被認為是三星堆文化的重要來源之一。但從三星堆出土的眾多器物可以發現,三星堆文化的形成並不是寶墩文化直接發展的結果,而是在其基礎上吸收二里頭文化、良渚文化等外來文化因素後發展而來。

而這種文化的承襲、演變、吸納與融合,同樣也出現在三星堆和晚於其後的金沙遺址中。金沙遺址博物館館長朱章義表示,根據目前的考古發掘和研究表明,兩者在祭祀文化、宗教信仰、出土器物的樣式和風格上都有着驚人的相似。兩者從時間線上而言,並存了一段時間,在三星堆繁盛的時期,金沙也同時興起。

「三星堆新一輪考古發現的黃金面具、玉琮、石磬、象牙等,在金沙遺址中都有出土。金沙出土的金冠帶與三星堆出土的金杖上,都出現相同的魚、鳥、箭紋飾。」朱章義認為,三星堆和金沙屬於一脈相承,兩者之間既有共性、又獨具個性。金沙遺址應當是商代晚期至西周時期繼三星堆之後的古蜀王國的都邑遺址,與成都平原史前城址群、三星堆遺址、戰國船棺墓葬共同構建了古蜀文明發展演進的四個階段,為破解三星堆遺址消亡之謎找到了有力證據。

古蜀文化遺跡代表文物(部分)

青銅立人像(商)

•出土於三星堆,是世界同時期體量最大的青銅人物雕像。雕像採用分段澆鑄法嵌鑄而成,身體中空,人像從冠頂至足底高180厘米,整體通高260.8厘米。人像頭戴高冠,身穿窄袖與半臂式共三層衣,衣上紋飾繁複精麗,以龍紋為主,輔配鳥紋、蟲紋和目紋等,身佩方格紋帶飾。其雙手手型環握中空,兩臂略呈環抱狀構勢於胸前。腳戴足鐲,赤足站立於方形怪獸座上。

青銅太陽輪(商)

•出土於三星堆,直徑約85厘米。器物構型為圓形,正中陽部凸起,其周圍五芒的布列形式呈放射狀,芒條與外圍暈圈相連接。這種形制的器物從未見於以往的出土文物,因其與同坑出土的銅神殿屋蓋上的「太陽芒紋」的形式相似,器物正中凸起的陽部又與銅眼形器、銅眼泡構型接近,因此定名為「太陽形器」。

青銅神樹(商)

•出土於三星堆,高396厘米,由底座、樹和龍三部分組成,採用分段鑄造法鑄造,使用了套鑄、鉚鑄、嵌鑄等工藝。在中國迄今為止所見的全部青銅文物中,稱得上是形體最大的一件。樹分3層,每層3枝,共9枝。專家傾向於認為三星堆神樹應是古代傳說中扶桑、建木等神樹的一種複合型產物,其主要功能之一即為「通天」,反映了古蜀先民對太陽及太陽神的崇拜。

商周太陽神鳥金飾

•出土於金沙遺址,外徑12.53厘米、內徑5.29厘米、厚0.02厘米。圖案分為內外兩層,均採用鏤空的方式表現。內層中心為一個沒有邊欄的圓圈,周圍等距分布有12條順時針旋轉的齒狀芒,好似空中旋轉不停的太陽;外層由四隻相同的逆時針飛行的鳥組成,它們等距分布於內層太陽的周圍,引頸伸腿,展翅飛翔,首足前後相接。是商末至西周早期之間古蜀太陽(太陽神)崇拜的實物例證。

祭山圖玉璋(商)

•出土於三星堆2號祭祀坑,通長54.2厘米、寬8.8厘米、厚0.8厘米,是三星堆玉器中有代表性的文物。玉璋兩面線刻有相同的圖案,分上下兩幅,正反相對呈對稱布局,每組紋飾包含山陵、牙璋、雲雷紋和兩排做祭拜狀的人像。從圖中山、山側所插的璋以及拜祭人像等情況分析,可推測該圖像表現「山陵之祭」的隆重祭祀場面。

陶瓦(夏)

•出土於廣漢月亮灣。月亮灣台地所發現的屬三星堆遺址二期的筒瓦、板瓦及下水道等,表明在約當中原夏至商代早期,三星堆已有具宮殿性質的大型建築存在。這批建築構件及相關設施遺跡的發現,不僅在中國建築史上具有重要意義,也在一定程度上印證了學界關於月亮灣台地一帶或係宮殿建築遺跡區的推測。

戴金面罩青銅人頭像(商)

•出土於三星堆2號祭祀坑。銅人頭像為平頂,頭髮向後梳理,髮辮垂於腦後,髮辮上端用寬帶套束,具有濃郁的地方民族髮式風格。金面罩用金皮捶拓而成,大小、造型和銅頭像面部特徵相同,眼眉部鏤空,製作頗為精緻,給人以權威與神聖之感。作為常設於宗廟的祭祀神像,在其面部飾以黃金,其目的並非僅僅為了美觀,應是在宗教祭祀活動中具有特定的功用和文化意義。