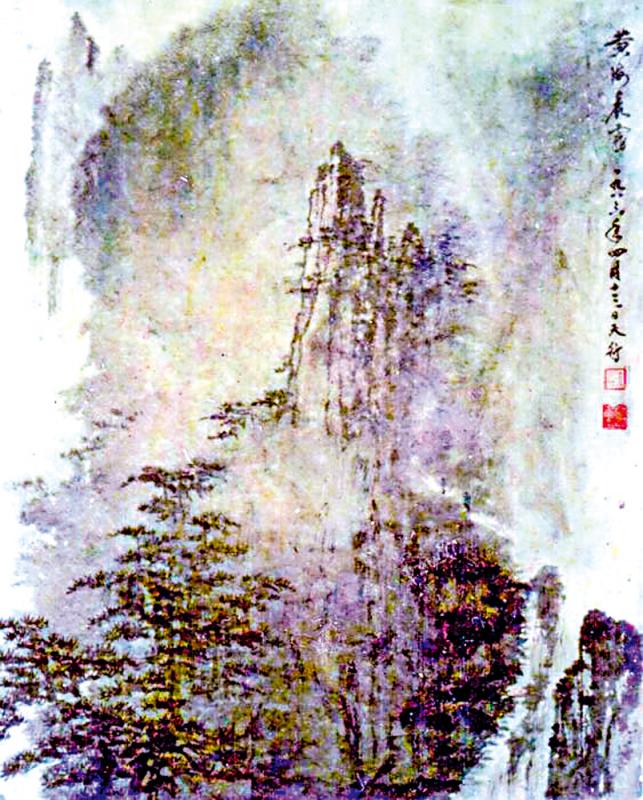

圖:林天行一九八七年入選雙年展的作品《黃山煙雲》。

又到年底。回望香港當代藝術過去一年,有創作、有爭論,卻驀然發現,沒有一個足夠權威的獎項來告訴我們,有哪些藝術作品值得被關注、被記住。前身為「香港藝術雙年展」的「香港當代藝術雙年獎」(下稱:雙年展),由香港藝術館自一九七五年開始舉辦,走過近四十年的歷程,不斷地推動着一代又一代的香港藝術工作者的創作、發展與交流,卻在二○一三年舉辦過「香港當代藝術雙年獎2012」之後,驟然再無下文。當時給出的原因是藝術館整修,然而隨着香港藝術館二○一九年重新開幕,雙年獎並未如期而至。其原因與影響為何,香港又要等待自己的雙年獎多久呢?\大公報記者 徐小惠

「我是上世紀八十年代來香港的,香港藝術雙年展在當時對我的幫助非常大,讓我能夠繼續創作。」香港美協主席林天行回憶自己年輕時初來香港的經歷時說。一九八七年,二十三歲的林天行跟隨父親移居香港的第三個年頭,他的作品第一次入選香港藝術雙年展這個兩年一度的香港藝術界盛會,如今再談這段經歷,林天行言詞間依舊充滿自豪,「作品入選雙年展,是許多人的夢想。很多人因為有這個夢想,一直堅持創作,終於交出好的作品。」

藝術家失去重要推介平台

雙年展由香港藝術館舉辦,公開接受香港藝術工作者參與,通常設有雙年展獎、優秀獎、青年藝術家獎,在過往的十七屆中,有超過一百二十位藝術家共逾一百五十件作品獲獎,獲獎者包括靳埭強、周綠雲、潘振華、崔漢祥、熊海、林天行、黃孝逵等,是由專家、學者、藝術家評選而出的公開比賽。「因為是政府舉辦的,再加上專業的評審團,因而有較強的公信力。」林天行認為,雙年展之於香港藝術家,除了是精神上的朝聖之地,更幫助很多藝術家為港人所認識,「是一個非常好的平台。」

而這樣一個重要、專業的平台,在香港已經銷聲匿跡近十年。香港藝術館前館長鄧海超解釋時,特別強調不能用「停辦」二字,他表示雙年展之所以暫時沒有下文,是因為當時藝術館翻新擴建,「整間館都關閉了,冇辦法再延續呢個機制。」而之所以二○一九年藝術館重新開館之後,亦無雙年展重新舉辦之風聲,鄧海超認為原因在於:「雙年展這個展覽做了這麼多年,也都需要一個調整的空間,未來會在重新思考其運行機制之後,再重做。」

君問歸期未有期,唯其帶來的影響難以估量。在這近十年的停滯期間,香港再也沒有出現一個如雙年展這般官方的、公開的比賽平台,讓藝術家可以送作品參選,如此即令藝術家失卻一個重要的官方推介的平台,又令本地長期缺乏一個權威的、專業性的美學標準的構建,此外,藝術家們也缺少了一個重要的將其作品向香港藝術館館藏輸送的途徑。

藝術館購藏考量因素多元

過去,凡是雙年展的獲獎作品,基本都可以被藝術館購藏。香港藝術館作為官方的藝術機構,藝術家作品一旦被其收藏,不僅能為它們提供一個長期、安全且適宜的保存環境,亦可提升藝術家的聲譽,甚至有助藝術家的生存。只是如今伴隨雙年展這一公開渠道的消失,藝術館購藏作品多通過其工作人員主動發現,再經其顧問團隊裁定,偏向自上而下的方式。當然,如果藝術家覺得自己的作品值得被收藏,「提供自己作品的資料、圖片等,藝術館也會考慮,是好自由的機制。」鄧海超說。

然而,如黃孝逵這樣罕有地曾三次獲得雙年展獎項的藝術家,其作品質量自不必說,但為何依舊無法打動藝術館的「芳心」呢?「當然,(收藏)最重要的考量因素還是這件藝術品的藝術水準是否高到令藝術館收藏,另外,香港書畫家的作品也是一個核心的收藏範圍。但是,我們還會考慮一個藝術家在市場上究竟有多少作品可以有機會去購藏,它的價錢是多少,是否與藝術館收藏的方向和策略一致。」鄧海超說:「一個藝術家如果已經有很多的作品被收藏了,藝術館就會希望不要太重複;往後如果他有其他方向比較特別一點的作品,才會再考慮收藏。」

作品過五關斬六將,來到香港藝術館的視野中,能否被展出,又是一個問題。「藝術館做展覽的時候,如果覺得這個藝術家的作品適合展覽,都會將這些作品展出。」鄧海超說。

對於此前黃孝逵所提出的藝術館重開以來沒有中國美協藝術家作品的展出,林天行認為這是因為藝術館展覽容量有限,而館藏作品又越來越多,因而無法做到盡善盡美。

「雙年展未來如果要重新開辦,我想困難不是很大的。」鄧海超表示,「如果能再舉辦雙年展,無疑是一件好事,但是要考慮如何能令它做到最好,如何配合香港作為一個藝術都會的平台進行提升,這就很值得思考。」