絲綢作為中華文明的重要象徵,擁有超過五千年歷史。中國素有「絲綢之國」美譽,是絲綢的發源地,也是當今全球最大的絲綢生產國。從種桑、養蠶到繅絲、織造,這一系列技藝見證了中華文明的發展,並推動了社會經濟與科技進步。絲綢更在東西方交流中扮演橋樑角色,透過絲綢之路促進了文明互鑒,深刻影響了世界服飾、藝術與書畫。

香港故宮文化博物館日前推出「絲綢中國——香港故宮文化博物館賀祈思收藏」展覽,精選香港收藏家賀祈思(Chris Hall)珍藏的逾百件絲綢文物,梳理自新石器時代至二十世紀初的絲綢發展歷程。展覽分為五大單元,通過多樣織繡珍品,呈現中國各時期的工藝、服飾與文化交流。

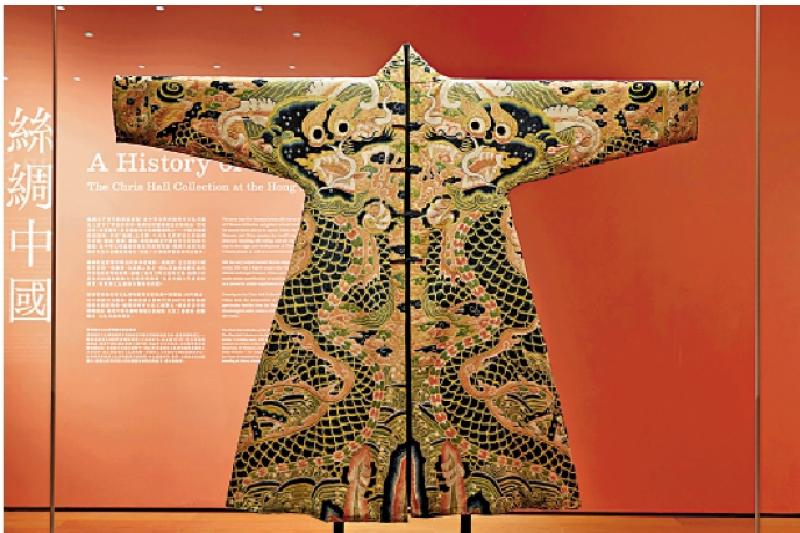

其中,明代的藍色紗繡斗牛紋褂(附圖)尤為矚目。斗牛紋以龍形結合牛角為主體,是明代皇帝作為特殊恩賞賜予臣下的服飾,象徵受賞者的榮寵與尊崇。有別於蟒、飛魚等紋樣,斗牛紋在賜服制度中地位尤為顯赫,部分官員甚至在未達相應官階時,亦可因功獲特許穿着。

這件褂子採用納紗繡工藝(又稱「穿紗」),在紗羅底料上嚴格按經緯線刺繡,使圖案裝飾性強、面料透氣平整,充分展現明代高超的繡藝。衣身飾有三隻龍形牛角神獸「斗牛」,僅功勳卓著或深受皇恩者方可穿用,是身份與榮耀的象徵。

此外,斗牛紋褂也是漢藏文化交流的重要見證。明代常以賜予斗牛紋等高級袍服,加強對西藏地方政教首領的聯繫。這類織物進入西藏後,常被奉為聖物珍藏,體現中央與地方的聯結,以及多元文化的交融互鑒。