上周本欄報道香港管弦樂團新任行政總裁Bernhard Fleischer,提到他缺乏管理樂團經驗,是港樂半世紀職業時期罕見的。有讀者詢問歷任港樂行政一把手的履歷。以下簡單介紹一下。

港樂一九七四年職業化前,行政工作由樂團成員義務兼任。轉為職業樂團後,實行音樂季,由專人負責策劃節目及客席音樂家來團演出、招聘本團外籍樂師、推廣等大量工作。從各總經理(二○○三年改為行政總裁)的背景來看,總體分為兩大類。

一是本地不一定有樂團背景的專業人士。例如蘇孝良以其鋼琴專業,一九七五年成為首任總經理,二○○九年再任行政總裁。另一位原副總經理李美倫,一九九六年晉升成為總經理。首位行政總裁梁世華二○○三年上任前是康文署署長。

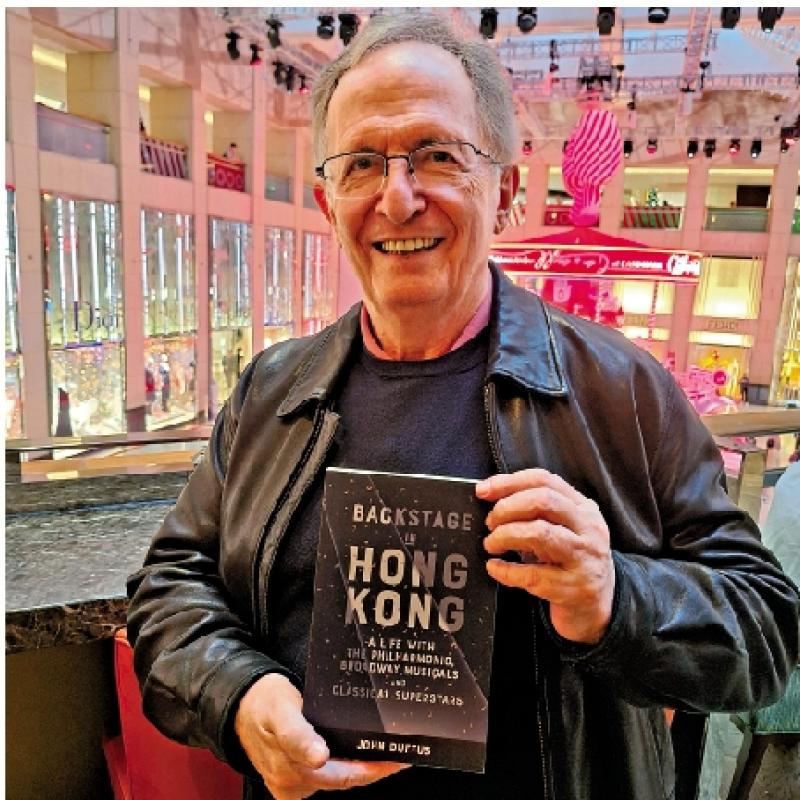

二是外籍專業人士,全部具有樂團背景,個別更是當地樂團一把手,經驗豐富。例如一九七九年到任的杜輝尊(John Duffus)在蘇格蘭歌劇院工作十二年,領導港樂七年期間,功績甚豐,包括與香港唱片公司合作,灌錄多張唱片,留下珍貴紀錄。也創下紅館演出三場總售票三萬五千張的紀錄、一九八六年帶領港樂首訪內地等。去年他出版回憶錄,一讀鍾情(附圖)。

接任的郭納智(Stephen Crabtree)是原倫敦愛樂樂團執行總監,曾任該團低音大提琴手,香港回歸前由李美倫接任。至於繼任梁世華的簡寧天(Timothy Calnin)是時任總指揮迪華特在悉尼交響樂團時的助手,之前曾任英國古樂學會樂團總經理。最近兩任行政總裁麥高德(Michael MacLeod)和霍品達(Benedikt Fohr)同樣管理樂團多年。後者五年港樂任期有三年疫情停擺,發揮有限。

新任總裁既非本地,也非樂團專業,這「雙非」身份如何管治百人樂團,值得關注。