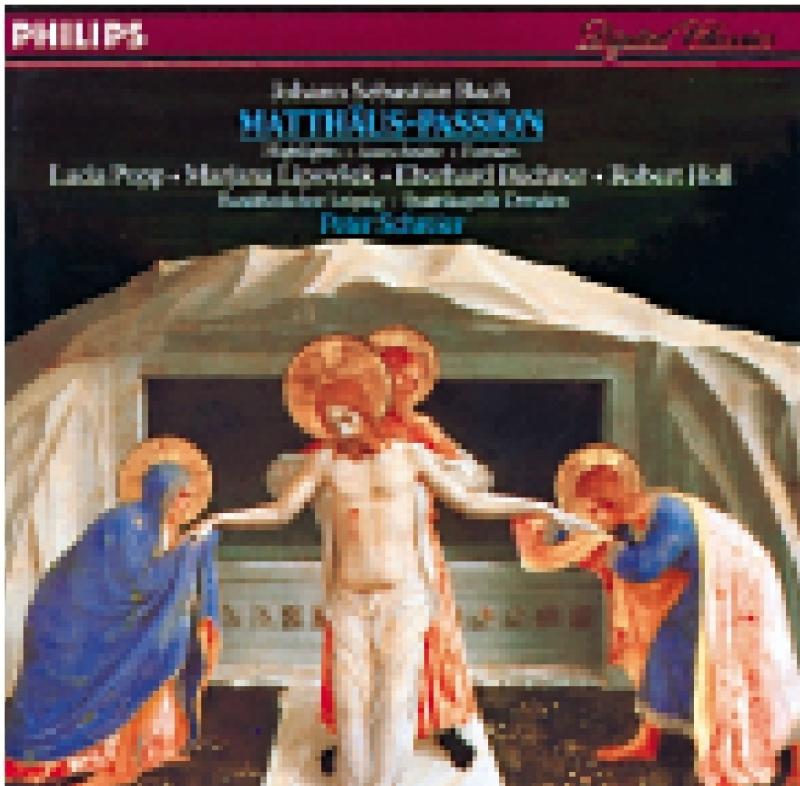

一七二七年,身為萊比錫聖托馬斯教堂音樂總監的巴赫為復活節前的周五譜寫了著名的、描述耶穌基督從降生到受難再到復活的宏大《馬太受難曲》。兩周前的周日,再訪聖托馬斯教堂的我有幸在巴赫的安息之地親歷一場教堂音樂會。坐在觀眾席中聆聽着巴赫的音樂,除了有時空穿越之感,感覺靈魂都被洗禮了。想到當年門德爾松偶然在萊比錫發現並力排眾議首演巴赫的《馬太受難曲》,且二人都長眠於此,似乎更能感受到這座城市的獨特氣場。藉着在巴赫工作了二十七年的聖托馬斯教堂聽罷現場音樂會的熱乎氣,本周推薦一張巴赫的《馬太受難曲》選段。專輯由飛利浦唱片公司於一九八五年灌錄並發行,德國指揮家彼得.舍爾勒執棒薩克森國立管弦樂團和萊比錫廣播電台合唱團,攜手斯洛伐克女高音路契婭.波波娃、荷蘭男低音羅伯特.霍爾等多位歌唱家聯袂演繹。專輯封套選擇的是意大利早期文藝復興大師安傑利科修士的《基督下葬》局部。

作為曾經聖馬可修道院祭壇畫的局部嵌板,這幅木板蛋彩油畫描繪了基督受難後被安葬的莊嚴場景。儘管尼哥底母在他身後支撐着其軀體,單就聖母瑪麗亞和施洗約翰分列兩側扶着他雙手的肢體語言來看,已逝的基督身體似乎格外輕盈。哀悼聖母和施洗約翰強化了此悲劇的戲劇衝突,而他們身後如黑洞般的岩石墓穴也寓意着死亡的盡頭。前景的花卉草坪和遠景的森林顯然已經預示出文藝復興時期的自然主義趨勢;而基督腳下矩形的裹屍布則表明安傑利科已開始嘗試將焦點透視法引入畫中。為了強化基督受難的場面,所設計的黑膠封套調暗了畫作原本的風景背景,前景的草坪也做了部分裁切,僅保留了基督受難的人物部分。

「碟中畫」《馬太受難曲》選段/《基督下葬》