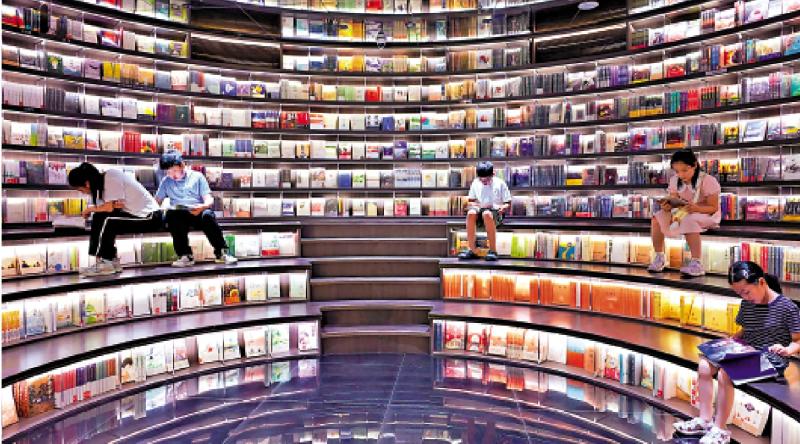

圖:河北石家莊一書店內,小朋友們正在閱讀。\中新社

一九九八年,二十歲出頭的韓浩月,在故鄉小鎮郵局二樓租了一間小屋,做自己的寫稿工作室,隔壁則是郵局局長的辦公室。那年月,想在小鎮憑藉一支筆寫稿養活自己,在家鄉的親人和朋友們看來,簡直是「異想天開」。然而,這間小小的屋子,藏着他的文學夢,也是他日後成為「自由撰稿人」的起點。

小鎮郵局只有局長和兩位郵遞員,浩月每天按時「上班」,儼然是郵局「第四人」,中午休息時,局長常會端着搪瓷杯來浩月屋玩幾把牌,兩位郵遞員偶爾也來圍觀,但從不參與。

那時候寫稿,他會在格子稿紙間墊上三四張複寫紙,用力寫下稿件,第一頁寄給想投的報刊,最後一頁自己留底。一段時間不見發表也沒有退稿信,再把備用稿投出去。在報刊繁榮的上世紀末,很多文學青年都是通過這種海投的方式實現自己的文學夢。

把工作室安在郵局,自然是最方便投稿和收稿費的,每次收到稿費,矮胖的郵遞員就會揮舞着稿費單,衝上二樓大聲地說:「又是一筆巨款,晚上哪裏喝酒去?」有時候,寫稿累了,浩月也晃到郵局分揀報刊的房間,瘦高的郵遞員打趣:「大作家,又來視察工作啦?」浩月也順着話茬逗樂:「好好幹,等局長調到縣裏,你就是局長啦!」「等哪天你調到北京了,別忘了我們,常給我們寫信。」「北京那麼遠,我才不去呢。」

誰料一年多後,二○○○年,有朋友邀浩月到北京,參與創辦一份雜誌,浩月匆匆在行囊中塞了「那支筆」,開始了「北漂生活」。

剛來北京時,租在亞運村北部的龍王堂村,儘管有一份工作,但每天下班回到租住屋,打開朋友淘汰的舊電腦,勤奮地寫稿。「我來北京別無他長,只能靠寫作改變命運。」每個寫稿的深夜,這句話是支撐他筆耕不輟的信念。

二○○二年,在一輪互聯網泡沫後,浩月失業了,他決心重拾在小鎮時的夢想,靠寫作養活自己。為此他咬咬牙買了一台筆記本電腦,因為沒有辦公地點,也消費不起咖啡館的寫作模式,於是每天背着電腦,在建國門附近的一處小公園長椅上寫稿,旁邊各色人等來來往往,有趕時間的上班族,溜娃的家長,鍛煉身體的老人,以及一些無所事事的人。

然而,微薄的稿費要支付房貸和一家三口的生活,非得玩命不可。浩月跟我講過一些他的撰稿案例。比如:看電影的時候,他總是選擇坐最後一排,一邊看電影一邊寫影評,寫一條就用短訊發給等在那頭的編輯,電影放完出片尾字幕時,編輯手裏已經有了妥妥的千餘字影評;再比如:有時出差或旅行,高速路上接到約稿,就把車停在服務區,以倚馬可待的速度寫完交稿繼續上路,或者讓家人或同行者駕駛,換到副駕在時速過百、耳邊不時有貨車呼嘯而過的場景下專注寫稿。

很多次和浩月一起出差,喝完酒打完牌通常都凌晨兩三點,回到房間後,他仍然要將第二天要交的稿子,保質保量地寫完,最後,再把清晨七點準時推送的六根公眾號編排完畢設置好定時推送。這是一位「自由撰稿人」的所謂「自由」,那是基於強大的自律和高度的自覺才能獲得的底氣。這份磨礪讓浩月在即將到來的媒體黃金時刻,穩穩接住了機遇。

二○○○年前後,是中國紙媒的一個黃金時代,各種類型的都市報如雨後春筍般創刊,成都一九九五年創刊的《華西都市報》開風氣之先,而廣州的《南方都市報》和《信息時報》更是以強大的發行量引領都市報風潮,當時,北京湧現了《京華時報》、《新京報》,上海有《東方早報》,南京有《現代快報》,杭州有《都市快報》,青島有《半島都市報》,石家莊有《燕趙都市報》,武漢有《楚天都市報》,長沙有《三湘都市報》,成都有《天府早報》,昆明有《都市時報》,西安有《華商報》等等,舉不勝舉,甚至三四線城市都有自己的都市報。

除了都市報,細分領域的報刊也百花齊放。南方報業旗下有《21世紀經濟報道》《21世紀環球報道》《南方娛樂周刊》,《南方體育》等,《廣州日報》旗下的《足球》報,上海則有《申江服務導報》《上海壹周》《東方體育日報》等,北京有《北京娛樂信報》《精品購物指南》,還有長沙那份發行量驚人的《體壇周報》等。

這不僅是紙媒的黃金時代,也是「自由撰稿人」的黃金時代,當時的報刊版面眾多,版式高級,尤其給特刊和副刊留出巨大的空間,幾乎每份報紙都有專欄版、漫畫版,甚至還有一些報紙開設了小說、詩歌、連載等版面。

如此報刊盛世,撰稿人根本不夠用,你會發現,很多報刊頻繁出現一些撰稿人名字,有些撰稿人甚至同時在十家報紙開設專欄,當時的報刊也有一定共識,只要不在同城,不同城市或南北城市,同題刊文是可以接受的,當時互聯網並沒有那麼普及,都市報的讀者還是以在地讀者為主。除了副刊版面,其他版面的新聞和報道還是以當地為主。

我有幸於二○○三年從互聯網公司跳去《新京報》,任職副刊編輯,同時參與創刊《新京報書評周刊》。那時候,手裏如果有多位像韓浩月這樣的「寫手」,編輯生涯就如魚得水。所以,那時候我們中午開完選題會,把稿子約給「寫手」們後,就有充分的時間等着收稿了。才有時間和潘采夫、張曉波等在報社活動室的角落,酣戰幾個小時「跑得快」。

那些年,很多媒體人同時也是撰稿人,因為撰稿人確實不夠用。有一次和潘采夫、韓浩月在一起聊「自由職業」話題,才知道,那些年,浩月靠寫稿月入三四萬,而我和潘采夫那時候做編輯,工資還不到一萬。可見,我和老潘生生把最好的撰稿時刻給荒廢過去了。

如今,我們都淪落為「自由撰稿人」,有那麼多年自我訓練的浩月,其速度和效率還是旁人望塵莫及的。我們在小群裏揚言自己今年要寫多少萬字,出幾本書,但基本停留在豪言壯語上,而浩月除了使勁鼓勵我們,然後,用一本又一本書鞭策我們。

《我沒一朵花勇敢》是他二○二五年出版的第三本書,收錄了他近來的隨筆新作,其中有不少篇章與我有些許關係,讀來倍感親切。每次讀浩月作品,對他總有新認識,他的書寫充滿真情,這份真情,讓寫作有溫度、有力量、有共鳴。這篇小文是讀了其中幾篇他談自己的「自由撰稿人」之路的感觸,也是對一位始終堅守的筆耕者深深的致敬!