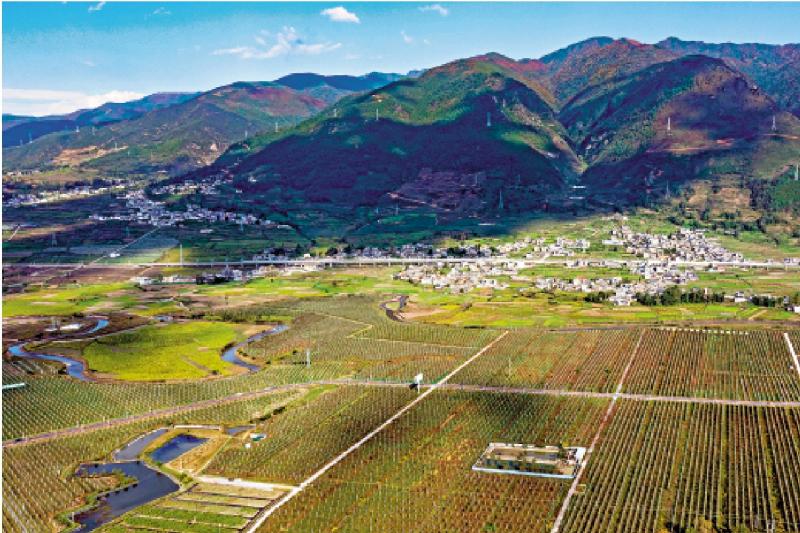

圖:四川涼山彝族自治州越西縣現代農業產業園區。\新華社

傳統的農耕社會重情義,講究君子一言駟馬難追的口頭承諾,偶有文字契約,也多限於宗族、行會和買賣交易的熟人圈子,很少泛化為普遍的社會規則。受此古老文化的影響,現代人雖然有了較為清晰的契約觀念,但對踐約的嚴肅性往往並不是特別重視。更加過分的是,有人為盡快達成協作意向,常會信口開河、輕易許諾,只顧眼前、不計後果,導致有約不遵守、踐約不到位的失信事件屢見不鮮,給個人、企業以及相關部門造成極壞的社會影響。人們在震驚之餘,自然也把培育與弘揚契約精神,作為一個嚴肅的歷史課題擺到了自己面前。

契約是一種以口頭或文字明確雙方權利義務、具有私法性質的約定,是人們在經濟活動和社會交往中規範行為、保障權益的重要工具。而契約精神,則是由契約關係內化而來的一種自由、平等、踐諾、守信的思維方式。人類世界之所以能夠建立複雜的社會文明,關鍵就在於能在巨量的陌生人之間構建起相互信賴、人人守約的協作關係,這是現代社會健康發展的重要基石。小到人與人間的和平相處、生活往來、社會分工與合作共事,大到社交規範、公共秩序、貨幣交換乃至國際關係,究其本質皆可視為公民與社會、個體與群體、民族與民族間或隱或顯的各種信用契約。任何一個社會的有序運行,無不依賴於大家對於各種規則的普遍信仰與共同遵循。從這個意義上說,契約精神就是社會運轉系統的中樞神經。假若契約精神崩塌,社交成本就會瞬時飆升,極致情況下甚至存有回歸叢林法則的巨大潛在風險。

面對諸如產品質量下降、食品安全隱患增加、專利合同形同虛設、製假販假習以為常、企業間連環套式的三角債困局以及老人摔倒無人敢扶的防禦性冷漠等契約失靈現象的氾濫成災,如果我們不下決心、花力氣再造全民族的契約精神,實現契約進化的文明救贖,那麼,歷史轉型期經濟社會全面進步的宏偉構想就難以變為現實。

完成這一歷史性任務,首先必須喚醒全社會的契約意識,全力推動人情社會向規則社會的文明轉化。我們要在特別珍視傳統文化基因中一諾千金的誠信意識,讓高度的道德自律普遍融入公民行為的同時,更要從古代諸如「質劑」、「傅別」、「券書」和「交引鋪」的契約原型中,重新找回中華民族失落的傳統「信符」,並依據社會現代性要求進行制度化的改造與創新。要繼承並弘揚先賢「寧可賠本,不可賠名」的契約信仰,重新認識承諾所應有的特殊分量,從娃娃抓起,從小事做起,從自我做起,加強契約精神的教育與普及,把敬畏規則、誠實履約良好習慣的培育與養成,內化為每個公民的自覺意識和行為準則,讓更高文明形態的現代契約精神在全社會深深扎根。

其次要強化源頭治理,完善各種契約從簽署到完結的全過程監管。契約精神的核心在於平等、自願、公正和守信,重點強調的是對契約的尊重、遵守和履行。無論是個人、行業還是機構,在制定政策法規,簽署涉及個人行為、勞保就業、商貿交易和公共秩序等方面的契約時,事先都必須經過廣泛的調查研究和嚴格的科學論證,充分考慮各自的潛力、能力和責任,確保做出的承諾真實可靠。契約制定中,既要防止條文冗長令人無法卒讀的繁瑣哲學,又要提防毫無情勢變通空間、置人於死地的冷血條款,當然也要防範契約萬能的絕對化傾向,為社會留存更多人性化的非契約倫理,避免將溫情的人際關係完全變成冰冷的商業合同。要充分發揮政府和行業機構的監管職能,確保履約的全程嚴格按照約定行事。所有契約,非特殊情勢所迫且未經雙方認可,均不得擅自變更或隨意違反。契約只有秉持公平、公正與誠信的原則,在平等協商基礎上自願達成,才能確保各方的合法權益,顯示它獨有的價值與權威。

第三要加強法制觀念,建立健全維繫契約運行必不可少的獎懲機制。在切實完善相關契約配套的法律體系、保障誠信原則能有效轉化為法律義務的同時,進一步強化法規對契約的剛性約束,防止出現契約糾紛因法律的空轉而久拖不決。要探索建立司法對契約糾紛快速高效的解決機制,保證維權成本必須低於違約收益。要強化科技賦能,廣泛運用電子合同區塊鏈存證的方式,形成數字時代與青銅銘文等同的契約效力。要擴大社會信用體系的應用場景,給契約執行打上信用的烙印,借助媒體的力量,加強對優秀誠信踐約者的宣傳與表彰,既充分肯定像許昌胖東來集團那樣用砸碎三千件假貨的行動,來宣告「假一賠十」的承諾不是空洞口號,而是流淌在企業毛細血管裏的生存基因和競爭優勢;又高度讚揚像四川大涼山腹地監理工程師句艷東那樣的職業操守,他親手記下的四十七次砂石含泥量超標和八十九處返工標註的施工日志,將《營造法式》功分三等、尊重生命的匠作倫理鑄進了鋼筋混凝土,確保了劉漢希望小學在汶川強震中屹立不倒,拯救了四百八十三個鮮活的生命。透過傳播,使之變為全社會共同仿效的範式與榜樣。同時還要加強輿論監督,綁定違約者的誠信紀錄,公開對違約行為進行曝光與譴責,加大對失信行為的懲罰與震懾力度,竭力壓縮違約毀約的生存空間。在此基礎,盡最大可能將涉及國計民生的重大項目履約進度公之於眾,把企業與相關部門的契約執行力變成可視化的社會公信度。

契約精神永遠不是刻在羊皮紙上的僵死教條,而是流動在文明血脈中的道德自覺。只有全員推動,多措並舉,才能讓重諾守信的契約精神深入人心,逐漸成為全體公民所普遍遵循的社會價值觀。