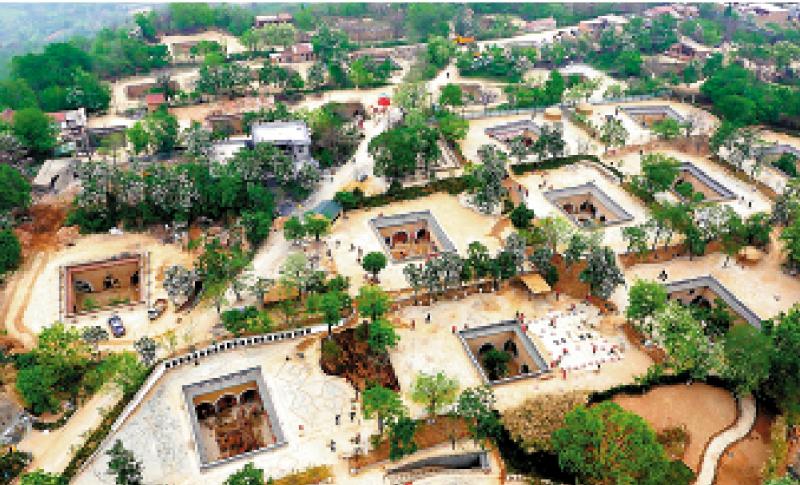

圖:陝州地坑院。

西出三門峽市區十數千米,山勢顯現,很快就到了轄下的陝州地界。陝州地處崤山餘脈,豫西門戶,土質旱瘠,崖峭溝深,然頂部平緩,視野開闊,九曲黃河一眼收。俗話說,靠山吃山,穀麥秫薯不盡;居山住窰,因地制宜挖鑿。崤山的窰洞,與外鄉黃土塬的崖窰大不同,幾乎都是凹在地平線下的地坑院內,成了坑窰。

北營村是陝州地坑院最密集、保存最完好的古村落之一,這裏的地坑院建造技藝列入第三批國家級非物質文化遺產名錄。那天艷陽高照,春暖轉熱,乘車沿峰迴路轉的山道盤旋而上,不多會兒就到了北營村口。村口橫亙薑黃色仿古城樓一座,一樓三門,燈籠懸映,「陝州地坑院」隸字招牌赫赫在目。甫進村,但見路面平坦,榆楊抽綠,寂靜無人,唯聞鳥啼。憑欄望,一座座地坑院坑口朝天,一方方青灰攔馬牆繞坑而砌,人在下面喊話忙活兒,另一番生活景象。

「見樹不見村,進村不見房,入戶不見門,聞聲不見人。」這句鄉間俚語,精準概括了陝州地坑院的存在特徵。其獨特的穴居方式由來已久,當地人只說個大概,有四千年歷史吧。查文獻,《詩經.大雅.緜》「古公亶父,陶復陶穴,未有家室」及「爰始爰謀,爰契我龜,曰止曰時,築室於茲」詩句,可說是地坑院的雛形。勤勞智慧的先人留優棄劣,逐步改進,演變至今,成了多院相鄰,一院多窰的模樣。

村中現存的地坑院,基本鑿於清末,窰齡在百年以上。舊時鑿建地坑院,看風水、訂座向、量尺寸、打土坯、深挖土、掏窰洞、箍窰洞等工序一樣少不了,這還不算後期裝門窗、抹窰壁、砌牆基、搭火炕、修攔馬牆等細活兒。一座地坑院從開鑿到入住,至少三年光陰,多的達八年之久,窰數六孔至十二孔不等,若添人增戶,居住擁擠,得再挖新窰,而非一勞永逸。看到陳列的方鍁、圓鍁、二齒鈀、三齒鈀、瓦刀、泥板、磚夾等琳琅滿目的人力工具,不由感嘆,窰窰皆辛苦。

處在中華民族母親河黃河流域,仰韶文化輻射區域的北營村,受傳統文化的薰染尤深,地坑院的格局也盡顯孝道的人文倫理,崇尚四世同堂、聚族而居、尊老愛幼、其樂融融的家庭氛圍。各窰尊卑有序,父母居住的主窰,位置居中,窗櫺有三,比其他雙窗窰宅多出一扇,且有倉廩功能,父母守着才踏實。長子家離父母最近,次子、三子家次之,未出嫁的女兒,閨房設在與父母對過窰內,家境好的人家,馬廄牛圈也在院旮旯的窰中。

出入地坑院走甬道,甬道大都彎斜成坡,穿窰而過,出口處完全看不到內裏情形,講解員說,這是財不外露的民俗。下到六七米深的坑院,別有洞天,院似天井,方正穩重,採光充足,滿院敞亮,兼具窰洞、四合院和地下坑道的特點。農家也愛美,院中栽一兩棵梨樹石榴,沐光披霞,眼前着實一亮,濃蔭送涼,秋後收果,窰洞始終保持冬暖夏涼的態勢,一舉三得,豈不美哉。

看似簡陋的地坑院,凝聚着勞動者的大智慧。庭院下挖了滲坑,直徑約一米,深達五六米,形成坑下之坑,起排雨防澇護窰的作用,同時也儲備了一部分非食用生活用水,揭蓋可取,食用另汲公用井水。囤糧的窰洞,上下貫穿一條垂直的孔洞,名「土溜兒」,平日打開通風,把院頂攤曬的糧食順「土溜兒」倒入窰庫,省力省時,雨天蓋之,靈活方便。「民以食為天」,最咋舌的是大戶人家的「穿山灶」,一溜兒排列九個灶膛和灶頭,可同時燒火烹飪,蒸、煮、燉、燜、保溫,無所不能,香噴的「陝州十大碗」,可供上百族人聚集食用,故有「七緊八慢九消停」之說,堪稱一奇。

獨門封閉的地坑院,原本互不相通,這些年,為發展當地的旅遊經濟,村中二十一個地坑院的住戶搬遷,妥善安置。打通院牆,修繕裝飾,院院相通,連接成片。遊客逐個院子參觀,免去上下進出之勞。接踵而來的,是陝州剪紙、捶草印花、澄泥硯製作等「非遺」項目進駐加盟,薈萃於斯,不出院可飽覽豐富多彩的陝州傳統文化。聽罷講解,獨自參觀,宛若走進迷宮,一下轉不出來,竟然飢了,於是買來陝州地方特色的棗糕和酵子饃,大口嚼食。饃熱乎乎,心暖洋洋,我願在這裏繼續迷路,觀「遺」興味長。