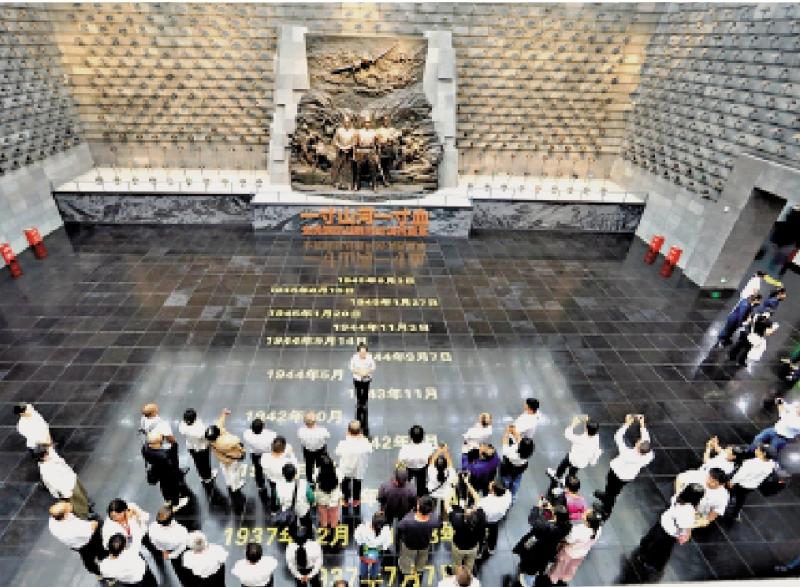

圖:滇西抗戰紀念館今年八月十五日起恢復對公眾開放。\新華社

堅定地,他看着自己溶進死亡裏,

而這樣的路是無限的悠長的

而他是不能夠流淚的,

他沒有流淚,

因為一個民族已經起來。

如此凝重堅毅的詩句出自著名詩人穆旦的長詩《讚美》,這首詩寫於一九四一年,正是太平洋戰爭爆發,世界反法西斯戰爭進入新階段,中國抗日戰爭在熬過至暗時刻迎來戰略轉機的重要歷史節點。從一九三一年「九一八」事變爆發,到一九四五年日本戰敗投降,中國人民付出了逾三千五百萬的生命代價,「中華民族到了最危險的時候」是真實的歷史寫照。生死存亡之際,中國人迸發出了悍不畏死的巨大勇氣,用血肉之軀御辱圖存,演繹了無數可歌可泣的英雄傳奇。那麼,在這樣的歷史大戲中,文學藝術扮演了什麼樣的角色呢?錢穆先生曾說:「一個光明的時代來臨,必先從文學起;一個衰敗的時代來臨,也必從文學起。」作為民族精神的重要載體,抗戰時期的文學藝術積極響應歷史召喚,我們熟知的歌曲《義勇軍進行曲》(聶耳)、《黃河大合唱》(冼星海)、《松花江上》(張寒暉),話劇《盧溝橋》(田漢),小說《火》三部曲(巴金),詩歌《向太陽》(艾青)、《給戰鬥者》(田間)、《寫給東北的青年朋友們》(穆木天)等,都為在全國範圍凝聚抗戰共識,鼓舞戰鬥意志起到了不可估量的作用。而具體到詩歌,穆旦是創作了抗戰主題詩歌數量最多、社會影響力最大的優秀詩人,之所以如此,不單單因為他天賦卓絕,更由於其是抗戰時期很多重要歷史事件的親歷者。

穆旦本名查良錚,一九一八年生於天津,早在南開中學時就開始了詩歌創作。一九三五年穆旦考入清華大學外文系,抗戰爆發後,由北京大學、清華大學、南開大學在長沙組建成立國立長沙臨時大學。由於長沙連遭日機轟炸,一九三八年二月,長沙臨時大學分三路西遷昆明,體弱的師生乘火車或汽車繞道西行,而穆旦參加了由二百多名師生組成的「湘、黔、滇旅行團」,從長沙出發,沿湘江坐船到常德,步行經湘西、貴州,從貴州黃果樹西行到雲南沾益,最後到達昆明。歷時六十八天,跋涉三千五百餘里。這次長途「旅行」不但鍛煉了穆旦的精神和體魄,也讓他從沿途見聞中感受到了中華民族的堅韌和勇氣,他因此創作了組詩《三千里步行》:「我們走在熱愛的祖先走過的道路上,/多少年來都是一樣的無際的原野,/……我們不能抗拒那曾在無數代祖先心中燃燒着的希望。/這不可測知的希望是多麼固執而悠久,/中國的道路又是多麼自由和遼遠呵……」

一九三八年秋冬,日機頻繁空襲昆明,聯大師生把躲藏的行為簡稱「跑警報」。在駭人的空襲警報聲中,穆旦寫下了《防空洞裏的抒情詩》:「我是獨自走上了被炸毀的樓,/而發見我自己死在那兒/僵硬的,滿臉上是歡笑,眼淚,和嘆息。」戰爭是殘酷的,親歷戰爭的人常常被恐懼摧毀,但詩歌的超越性力量幫助詩人俯視戰爭悲劇,從而用更勇敢的姿態面對一切苦難。

一九四二年二月,已留校任教的穆旦投筆從戎,參加中國遠征軍入緬作戰。五月至九月,戰事失利,穆旦親歷滇緬大撤退,在遮天蔽日的熱帶雨林中穿山越嶺,踏着纍纍白骨僥倖逃出野人山。十萬遠征軍入緬,僅四萬人歸國,大部分人不是死於戰鬥,而是死於撤退途中的翳瘴和飢餓。後來,這段地獄般的經歷被穆旦寫在了《森林之魅──祭胡康河上的白骨》這首長詩中:

在陰暗的樹下,在急流的水邊,

逝去的六月和七月,在無人的山間,

你們的身體還掙扎着想要回返,

而無名的野花已在頭上開滿。

那刻骨的飢餓,那山洪的衝擊,

那毒蟲的齧咬和痛楚的夜晚,

你們受不了要向人講述,

如今卻是欣欣的樹木把一切遺忘。

過去的是你們對死的抗爭,

你們死去為了要活的人們的生存

……

沒有人知道歷史曾在此走過,

留下了英靈化入樹幹而滋生。

歷史學家吳宓曾在日記中記述穆旦回到昆明後,曾用六個小時向師友們講述「從軍所見聞經歷之詳情,驚心動魄,可歌可泣」,然而穆旦對殘酷記憶的書寫並不只是為了安放歷史,更是為了銘記犧牲,慰藉英靈。在另一首更長的詩作《隱現》中,穆旦沒有止於對慘烈經歷的回憶,而是由此擴展到對生與死、個體與國族、勝利與失敗以及人性善與惡的深刻思考:

可是當我爬過了這一切而來臨,

親愛的,坐在崩潰上讓我靜靜地哭泣。

一切都在戰爭,親愛的,

那以真戰勝的假,以假戰勝的真,

一的多和少,使我們超過而又不足,

沒有喜的內心不敗於悲,也沒有悲

能使我們凝固,接受那樣甜蜜的吻

不過是謀害使我們立即歸於消隱。

那每一佇足的勝利的光輝

雖然勝利,當我終於從戰爭歸來,

當我把心的疲倦呈獻你,親愛的,

為什麼一切發光的領我來到絕頂的黑暗,

坐在崩潰的峰頂讓我靜靜地哭泣。

……

從對侵略戰爭的控訴、對救亡圖存的籲求、對流血犧牲的讚美,再到人性、制度與文化等多層面對戰爭的反思,穆旦實現了一次偉大的跨越,這使他得以躋身二十世紀世界偉大詩人的行列,他把個人經驗與人類命運緊密關聯,以民族興衰和歷史正義彼此映照,用卓絕的詩歌為身陷戰爭之苦的所有人獻上了一首安魂曲。如其所說,「一個民族已經起來」,這不僅僅關乎勇氣與信心,更取決於人的智慧與胸懷。八十年過去了,今天的中國人早已遠離戰爭的恐懼,而在我們自立於世界民族之林的昂然身姿中,既有《義勇軍進行曲》號聲與鼓聲的鼓舞,也有「我們有機器和制度卻沒有文明」這樣對人類歷史與現實的永恆詰問,這就是詩歌的意義,它對民族精神的塑造提醒我們,有生命力的詩歌不會在歲月靜好的幻象裏偏安一隅,而是時刻與人類的悲歡離合同頻共振。