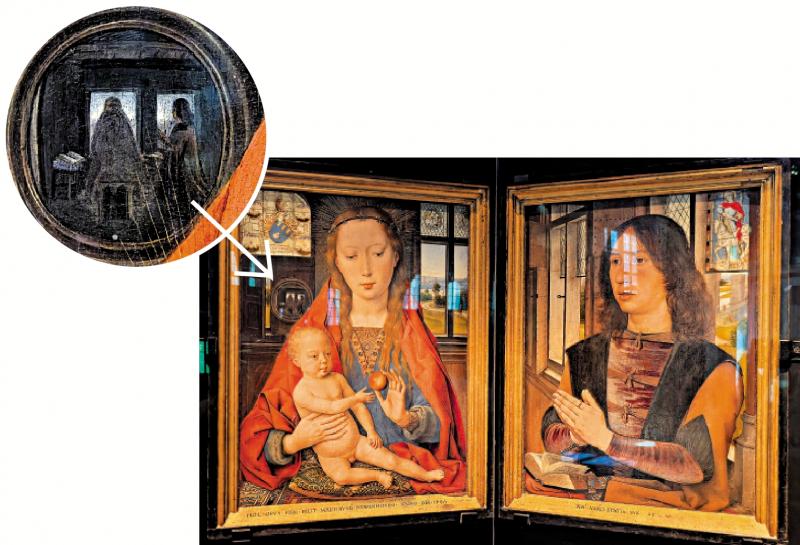

圖:漢斯.梅姆林畫作《馬爾滕.凡.紐文霍夫雙聯畫》及畫中「隱藏彩蛋」:一塊圓形的凸面鏡。\作者供圖

重返布魯日的第二天,就回到全歐洲最古老的醫院之一──聖約翰醫院(Sint-Janshospitaal)。據記載,這棟距今已有八百多年歷史、當年旨在照料沿途朝聖者的醫護場所,絕大多數救助的患者都能痊癒出院。這在當時各類傳染病肆虐、醫療設施和藥物並不完善的條件下是非常了不起的壯舉。因此,這棟醫院對於大多數人來說也承載了療癒的功能,未必是肉體上的,還有精神上的。一年後故地重遊,就打算在這幢已經改造為博物館的建築裏多待一會兒,尤其是館內特設的漢斯.梅姆林(Hans Memling)博物館。

相較於展廳內居中的「C位」巨製《聖約翰祭壇畫》,擺在它右側的小幅《馬爾滕.凡.紐文霍夫雙聯畫》並不起眼。四周窗戶和展櫃玻璃不可逆的反光甚至讓這件作品連欣賞都要挑特定的角度。右側畫板以四分之三側臉肖像示人、雙手合十祈福的是作品委約者紐文霍夫(Maarten van Nieuwenhove),左側畫屏描繪的則是以正面肖像呈現的聖母瑪麗亞懷抱聖嬰耶穌的畫面。這件雙聯畫之所以彌足珍貴,源於自一四八七年梅姆林繪製完成後從未被拆分過,至今兩幅畫作仍罕見地「原封不動」安在原框加初始的鉸鏈上──左側畫框下方寫着贊助人紐文霍夫的名字和創作時間,他時年二十三歲的細節則被記錄在右側框下。鑒於其從未被拆分的整體性、結合其可開合且能夠立式擺放的呈現方式和尺寸,此作顯然不能被定義為單純的肖像畫,更符合委託者向聖母子祈福的傳統祭壇畫形制。由此,說明梅姆林當時接到的訂單定是要為贊助者創作一件可供在家中私密場所供奉,甚至可在遠途出行中攜帶的便攜式神龕,此處的肖像部分實為凸顯供養人身份之舉。

距今整五百六十年前的一四六五年,梅姆林在離開恩師羅希爾.凡.德.維登(Rogier van der Weyden)位於布魯塞爾的工坊後來到了當時如日中天的布魯日城。當年僅二十三歲、有着勃艮第宮廷貴族出身的馬爾滕.凡.紐文霍夫委託他創作繪製這件雙聯畫時,已達知天命年紀的梅姆林不僅在技法表現力上出神入化,更是布魯日藝術市場的絕對寵兒。因此,為這位小貴族完成的雙聯祭壇畫可謂其巔峰期的作品。在諸多細節上都流露出其炫技的小心機。

首先,左右兩幅畫板的透視方式是截然不同的。左側聖母子端坐屋內,窗外的景色是布魯日著名的「愛情湖」(Minnewater Lake),並沒有特別強調透視關係。但右側拜見聖母的紐文霍夫就不同了,他身後的牆壁和窗戶有着清晰的向左上角延伸的透視效果,由此可以窺探出梅姆林的巧思:當此雙聯畫打開至特定角度時,兩塊畫板中的窗戶能夠形成完美的透視關係,暗指贊助人和聖母子身處同一空間。其次,在基督頭頂的上方有個不易被發現的「隱藏彩蛋」:一塊圓形的凸面鏡。裏面映出兩個人的形象──端坐在窗前背對觀者的聖母瑪麗亞,和跪在她身旁雙手合十的紐文霍夫。這個有趣的細節不由得令我喚起了他的布魯日前輩揚.凡.艾克在《阿爾諾芬妮夫婦像》中牆上凸面鏡內的畫家形象。於是,梅姆林通過這一炫技的「心機」,結合作品能夠開合並豎立擺放的特殊形式,證明聖母子確實是在一介凡人的紐文霍夫家中「顯靈」了。

事實上,梅姆林在畫中留下的炫技心思豈止透視構圖和凸面鏡反射?畫框下方書寫的作品信息提供了類似於我國傳統書畫中落款的功能──他顯然繼承了前輩凡.艾克的「繪框」傳統,雖然在此他主要是為了記錄而非追求立體。另外,聖母的大紅色長袍衣角從右下角的畫框略有溢出。別小看這個細節,這是畫家為了展示熟練駕馭「錯視法」(Trompe l'oeil)的最常見手段,諸多後輩尼德蘭巨匠如魯本斯、倫勃朗等人都曾在畫作中延續了這種技法。虛擬空間與現實世界的間隔也因此局部而變得模糊。

虔誠的紐文霍夫最終得償所願了──在梅姆林完成此作十一年後的一四九八年,他榮升為布魯日市長。安安靜靜地置身於聖約翰醫院中賞畫良久,直到閉館才依依不捨離開。終於,我切身領悟到了八百多年來在此接受療癒人們的心境,一如跪在「顯靈」的聖母子前祈福的紐文霍夫── 若心中有神明,隨遇而安即可。