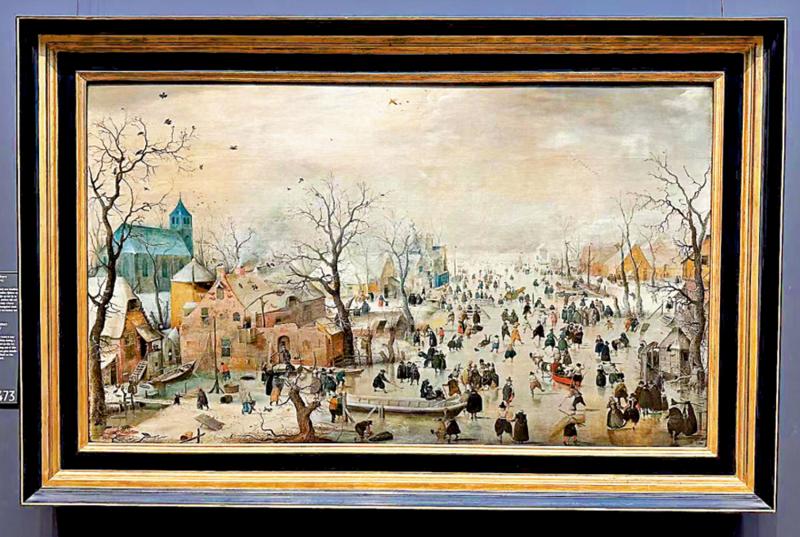

圖:亨德里克.阿維坎普的畫作《有滑冰者的冬景》。\作者供圖

漫步在荷蘭不同城市的街頭,四通八達的河道無疑是一大亮點。作為低地國家(Low Countries)的特殊地貌特徵,像阿姆斯特丹、哈勒姆、代爾夫特等城市就如同尼德蘭地區的威尼斯一般。但在十七世紀的小冰河期,所有河道都會結冰。當時的城市規劃顯然和今天無法同日而語,荷蘭民眾是如何應對冰天雪地的自然條件呢?在亨德里克.阿維坎普(Hendrick Avercamp)筆下的冬景中,我們可以一窺真實的荷蘭黃金時代寒冬。

在阿姆斯特丹國立博物館中,阿維坎普創作於二十三歲的代表作《有滑冰者的冬景》並非掛在名作雲集的「榮耀大廳」內。不過,這幅被官方重點推薦的畫作周圍依舊絡繹不絕地圍滿了遊客。想五年前首次直面此作就被畫中的細節所深深吸引,之後在央視《藝術裏的奧林匹克》又做了一期畫作的深度解讀,所以當今年第三次「聚首」,似乎更多了一份故友相聚的親切。

當阿維坎普在一六○八年完成此作時,時年二十三歲的他目睹了一個近半個世紀未遇的寒冬。城內錯綜複雜的河道都被冰層所覆蓋,原本繁榮的水運此時變成了碩大的天然冰場。《有滑冰者的冬景》便是記錄當時荷蘭民眾如何在冷冽的冬日裏從事各類冰上運動的圖像。畫家採用了俯瞰的廣角視角,並用對角線構圖加空氣透視法來呈現一個灰蒙蒙的城鎮冬景。在尺幅算不上巨大的畫面中,畫家繪入了超過二百個衣着各異卻活力四射的人物,如同一卷冬景中的室外活動百科全書。拋開頂着嚴寒從事各種日常勞作的人們,推雪橇、馬拉雪車、單雙人滑冰、打冰上陀螺,甚至現代高爾夫運動的前身冰上高爾夫(Kolf)等冰雪運動都悉數亮相。而除了衣着樸實的百姓,盛裝出鏡的上流階層也同樣步履蹣跚地在冰面上緩步前行。畫中雖有階層之分,卻無批判之意,觀者能夠感受到的只有荷蘭民眾生機盎然的冰上日常,畢竟嚴酷的自然環境對於每個個體均一視同仁。

在諸多歷史文獻當中,阿維坎普都被標註為「無聲的坎彭」(Kampen Mute),這一綽號源於他不能言語且有很大可能失聰的客觀生理條件。當代科學研究發現,因一種感官缺失導致其他感官格外敏感的情況稱為感官補償現象。縱觀藝術史,很多偉大的作品都誕生於藝術家生理上的殘缺。正因如此,阿維坎普在此作中所展現出的敏銳觀察力和傳神精道的塑型能力,以及他在無聲的冰天雪地中所營造出有聲的「熱火朝天」就更加彌足珍貴。

身為荷蘭史上首位冬景畫家,阿維坎普筆下的冰上風光顯然深受尼德蘭前輩老彼得.勃魯蓋爾(Pieter Bruegel the Elder)風俗畫的影響,後者作為西方美術史上首位冬景畫家,憑藉其最著名的《冬獵》和被複製次數最多的《有滑冰者和捕鳥器的冬景》讓冬景畫在十七世紀獨立成派。在這幅《有滑冰者的冬景》中,「勃老」的痕跡可謂無處不在。首先,畫中人生動傳神且略帶詼諧的肢體語言無疑深得「勃老」;其次,畫作清冷的棕灰色調算是完美繼承了《有滑冰者和捕鳥器的冬景》中的環境氛圍,畫中左下角同款捕鳥器的出鏡更說明阿維坎普一定接觸過前輩名作的「復刻版」。最後,對一些農民百姓的粗俗舉止也同樣如「勃老」般記錄下來。比如畫面中心位置一棵泛着灰藍色的枯樹下有位背對觀者的戴帽男子正在小解;又如畫面最左側兩棟房子間的樹下一位男子露出半個屁股正在大便……換言之,雖在今日被譽為「荷蘭黃金時代」,但非遍地黃金的高貴,正如圖中捕鳥器左側正在啃噬腐屍的烏鴉和野狗。這些看似粗鄙的生活細節實則還原了十七世紀荷蘭共和國的百姓日常──既有赤裸裸,也有血淋淋。

每次站在阿維坎普這幅距今四百餘年的冬景面前,除了常看常新的收穫,更多是那份無聲的感動。雖然他以擅畫冬景著稱,但他的作品中卻從無漫天大雪,留給我們的都是雪後寒的冰上嬉鬧。不知為何,今年再觀此畫,腦海中都是元代馬致遠的名句「枯藤老樹昏鴉……夕陽西下,斷腸人在天涯」。人在嚴酷的大自然面前永遠是那樣蒼白無力,但我們仍可以選擇苦中作樂。