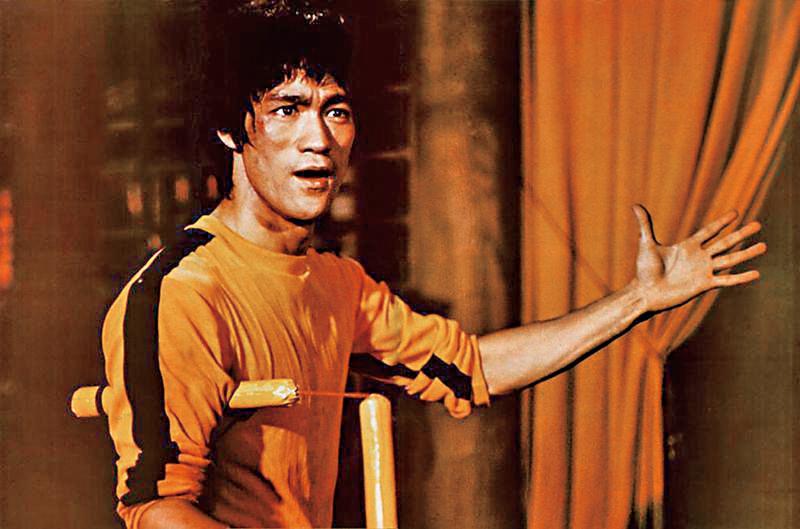

圖:李小龍於電影《死亡遊戲》中穿着的經典黃色戰衣,亦成為了後期他在人們心中的經典形象代表。

今年是李小龍逝世五十周年,提起他對世界的貢獻,人們熟知的無疑是中華武術和功夫電影,但有一個領域他也堪稱先驅,卻常被外界忽略,更欠缺對他的補償。

日前,英國文化專欄作家托馬斯.霍布斯撰文提到英國人對國際功夫巨星李小龍的印象,普遍認為他是英俊瀟灑、出神入化的武術大師,正如曾是武術家的美國作家馬修.波利在傳記《李小龍:生命》中所說,生性好動的李小龍就像「一匹被拴住的野馬」,這句話完美地詮釋了他在銀幕上令人眼花繚亂的戰鬥方式──旋風般的飛踢、空中彈出的雙節棍、讓對手不安的吶喊以及雙拳以擊劍手般優雅地擊打敵人。

儘管李小龍英年早逝,但他不僅鞏固了中華武術在全球的主流地位,也衝破了此前阻礙許多亞洲演員進入荷里活的障礙,尤其在銀幕上,他那虎視眈眈的眼神和快速的近戰風格深入人心,激勵了眾多動作電影導演以及像康納.麥格雷戈和羅伊斯.格雷西這樣傑出的格鬥世界冠軍。如波利書中所寫:「在李小龍之前,你只能在銀幕上看到笨拙的拳擊打鬥,但在他之後,所有的電影都充滿了踢腿和握拳,甚至蝙蝠俠也開始像李小龍一樣戰鬥。」

然而,對於李小龍的精神遺產,波利在傳記中有一樣幾乎沒有提及,那便是他對電子遊戲世界的巨大影響。用托馬斯的話說,日本和美國大型遊戲工作室的開發者在成長過程中,都在研究李小龍的電影。因此,當遊戲在上世紀八十年代真正起飛時,他顯然是一個參考點,不論遊戲行業是否願意完全承認其對李小龍的抄襲程度。比如,公認的「格鬥遊戲之父」、一九八四年的街機經典《功夫大師》,就沿襲了一九七八年在李小龍去世後上映的電影《死亡遊戲》中的打鬥方式,玩家登上一座陰暗的塔樓,並在一層又一層的關卡中擊敗對手。此外,《空手道冠軍》、《街頭霸王》和《功夫》等早期錦標賽風格的格鬥遊戲,也都是李小龍電影《龍爭虎鬥》中一對一、殊死搏鬥的模仿。

再如,在流行的清版動作遊戲(beat'em up)中,幾乎每一款主打產品都有一個角色複製了李小龍的頑強精神,像《街頭霸王Ⅱ》中的飛龍、《真人快打》中的劉康、《死或生》中的李劍以及《鐵拳》中的馬歇爾.羅,都是以他的形象塑造。據說遊戲商為了避免支付版權費,對這些角色使用了不同的名字,但他們看上去和李小龍沒什麼兩樣。按遊戲玩家的說法,這些角色是第一次玩時可以信賴的熟悉面孔,就好像出戰的就是李小龍本人,這也是許多格鬥遊戲都包含他的克隆體的原因所在。

另外,諸如《雙截龍》、《快打旋風》和《怒之鐵拳》等橫向卷軸打鬥遊戲,也讓人想起李小龍的戰鬥風格,以及他消滅大量壞人的方式。在這類遊戲的劇情中,主角經常處於劣勢,道路不斷變化,你感覺永遠被推到一個角落,只有在發現對手的弱點後才能反擊成功,這也與李小龍在《死亡遊戲》中所做的如出一轍,電影裏他與由前NBA球星賈巴爾飾演的巨人交手,並專門攻擊巨人敏感的眼睛。

如同英國電子遊戲作家戴夫.庫克在《勇往直前》一書中所言,「你總能感覺到李小龍的角色處於生存模式,幾乎完全靠本能行動,提前兩步思考如何擊敗每個對手,並為自己創造空間,這樣他就不會被超越。」書中提到,「李小龍擁有閃電般的能力,甚至可以用腳擊打敵人或阻擋對方的攻擊。清版動作遊戲迫使你以這種方式對待每一場戰鬥,利用你掌握的每一個動作來消滅大批敵人。可以毫不誇張地說,李小龍的技能和電影從一開始就影響了遊戲。」

熱門遊戲《二次打擊》的開發商達尼洛.巴博薩坦承,正是受到李小龍的啟發,他在遊戲中展現了李小龍以藝術而又強悍的戰鬥方式對付大量敵人的能力。用他的話說,「即使是到了今天,我們仍然看到很多動作遊戲,試圖向玩家提供成為一名偉大武術家的體驗,我確信這些遊戲開發者都愛上了李小龍的電影和那種興奮感。將神奇變為現實總是會鼓舞人心,尤其是對遊戲開發者而言。」

波利在後來的訪問中也提到,李小龍值得被稱為電子遊戲的鼻祖,雖然很遺憾他過早離世,無法像後來人那樣使用遊戲手柄玩遊戲,但這並沒有改變他在整個歷史上對遊戲開發者產生的變革性影響。如果沒有李小龍,遊戲顯然會缺乏如此多的情感內容,他塑造了格鬥遊戲,並激勵一代又一代的遊戲開發者,是當之無愧的遊戲先驅之一。從某種意義上講,很多大型遊戲商都欠他一大筆錢。

電影《龍爭虎鬥》的導演羅伯特.克勞斯曾說,李小龍為中國人的精神貢獻良多,成為了他們持久的驕傲之源。波利深表認同,他說,當你看電影《超人》時,你知道主演克里斯托弗.里夫不會戰鬥或飛行,但李小龍在銀幕上所做的幾乎所有事情,他在現實生活中都可以做,他是一個只是碰巧演戲的超級英雄。製作一款下一代動作遊戲向李小龍致敬,是一個合適的方式,而它應該被稱為「李小龍遊戲」(Bruce-'em-ups)。