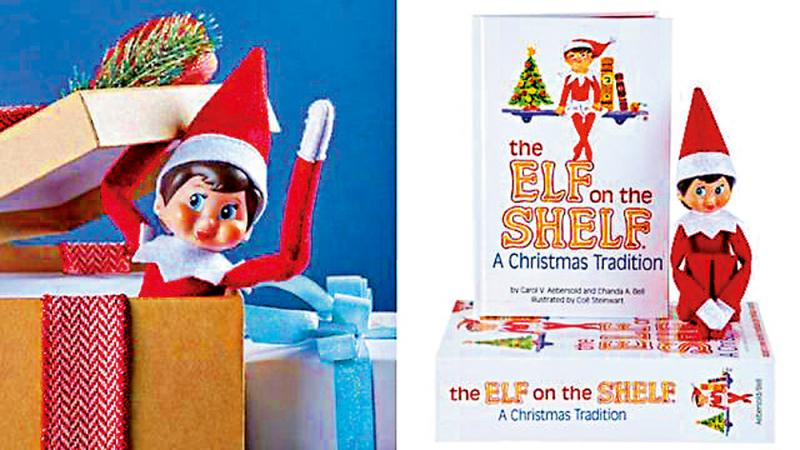

圖:「書架上的精靈」遊戲規則是提前把玩具「精靈」藏在家中角落,為孩子帶來驚喜。\資料圖片

每逢新春佳節,親朋好友之間少不了家庭聚會,吃完豐盛的團圓飯,總要來點娛樂活動助興,與中國人喜歡熱熱鬧鬧地打麻雀相似,英國人也有家喻戶曉的遊戲方式。

以剛過去的聖誕節為例,最喜聞樂見的一個英國傳統遊戲就是「聖誕拉炮」(Christmas Crackers)。拉炮外形像一顆糖果,由彩色亮光紙包裹一個中空的紙筒,裏面裝有紙皇冠、笑話卡和小禮物等。遊戲通常在聖誕大餐前進行,由兩個人分別抓住拉炮的兩頭,像拔河一樣用力一拉,隨着一聲類似爆竹的聲響,誰拉到了中間的紙筒,裏面的禮物就歸誰。該遊戲是維多利亞時期一名倫敦糖果商發明,起初拉炮並沒有聲響,自從增加了爆竹聲後銷量便開始飆升。如今每到聖誕,商店裏的各式拉炮眼花繚亂,有的在裏面加入名貴的香水和首飾作小禮物,因而「身份」倍增。

還有一個頗受喜愛的遊戲是「猜謎」(Charades),這也可說是英國人獨特的聖誕習俗。遊戲一般在聖誕大餐結束之後開始,全家人其樂融融地圍坐一起,由每個人輪流出題,可以做出各種手勢或動作,但不准出聲,讓其他人來猜其中的含義。由於遊戲是英國貴族為打發時間而發明,因此題目通常與戲劇、文學有關。比如英劇《唐頓莊園》中就有聖誕猜謎的場景,大小姐瑪麗以英國作家安妮.勃朗特的小說《荒野莊園的房客》(The Tenant of Wildfell Hall)書名為題考大家,最終由馬修的母親說出正確答案。

隨着流行趨勢的演變,聖誕節的遊戲也在不斷推陳出新。比如近些年在歐美出現一個非常熱門的聖誕遊戲─「書架上的精靈」(The Elf on the Shelf)。遊戲規則非常簡單,家長只需提前把玩具「精靈」準備好,擺放在家裏的各個角落,這樣的話在第二天這些「精靈」就會突然冒出來給孩子們一個驚喜。曾有報道指,一位英國媽媽對遊戲達到痴迷程度,幾乎一整年都在準備,甚至還讓老公紋了小精靈圖案的紋身。就連威廉王子早前也被媒體問到,是否和孩子們玩過這個遊戲,不過他就透露了自己最喜歡的遊戲是「大富翁」(Monopoly)。

有趣的是,幾年前約克公爵安德魯王子曾透露,王室小成員是不允許玩大富翁遊戲的,據說是因為過去有成員因棋盤遊戲產生比較心理,由此看來威廉王子小時候也沒玩過,如今也不會作為親子遊戲。但不管怎麼說,大富翁算得上是英國相當普及的遊戲之一,這個當初用來批評和諷刺私人壟斷土地的遊戲,今天卻以積極的眼光被重新塑造並大受歡迎,可謂一個成功的商業案例。

人們為什麼喜歡遊戲?英國《金融時報》文化專欄作家湯姆.費伯認為,幾千年來人類之所以一直在家裏玩遊戲,除了好玩外,它們還能促進團結、思維敏捷和情緒釋放。比如,雖然遊戲有時會引發分歧,但它始終是一件快樂的事情,能促進家庭成員的參與,並增添很多趣聞和美好回憶。再比如,與孩子一起玩棋盤遊戲的父母發現,它們有助於提高反應能力和思維敏捷性,並促進健康的互動,從學習成為一個好的贏家或輸家,到了解作弊的複雜性,都是有益的教育。

知名遊戲設計師簡.麥戈尼格爾在《遊戲改變世界》一書中也指出,遊戲讓我們開心,是因為它是我們主動選擇要從事的「艱苦」工作。更通俗一點說,玩遊戲,就是自願嘗試克服種種不必要的障礙。實際上遊戲分兩種,一種是有盡頭的遊戲,我們為了獲勝而玩,比如棋牌類遊戲;一種是無盡頭的遊戲,我們為了盡量長時間地玩下去而玩。比如經典遊戲俄羅斯方塊。

英國牛津大學曾針對俄羅斯方塊專門發表一份研究報告,他們請數十名健康志願者觀看災難影片,此後受試者分成三組,一組玩俄羅斯方塊,另一組玩一種文字遊戲,還有一組什麼也不做。結果一周之後發現,玩俄羅斯方塊的人,腦中回想災難現場的次數最少,即是說該遊戲有助緩解災後心理問題,比如減輕創傷後的閃回症狀等。這也印證了湯姆.費伯提到的遊戲幫助情緒釋放的觀點。

經典小說《英國病人》(The English Patient)中也提到一種訓練記憶力的英國紙牌遊戲「佩爾曼紙牌」(Pelmanism)。失憶的男主人公艾瑪殊隱約記得小時候一位阿姨曾教他這種紙牌,她會在草坪上攤開一副牌,牌面朝下,每個玩的人可以翻兩張牌,最後要憑記憶把它們全部配對。這個遊戲如今仍廣受歡迎。

遊戲還可以解決很多實際生活中的問題。英國實驗遊戲開發者凱萬.戴維斯開發過一款名為「家務戰爭」(Chore Wars)的遊戲,讓枯燥的家務勞動變得更具吸引力。像遊戲中「召喚出乾淨衣服的魔法」就是洗衣服;除塵而沒碰掉書架上的東西,敏捷度會加十分;一些指標也可決定在家中能否具有更高的特權,如選擇播放什麼音樂等。

當然凡事總有兩面,遊戲也不能過度沉迷。正如麥戈尼格爾指出的「快樂法則」:遊戲就像可口的美味,要恰到好處,否則將過猶不及。