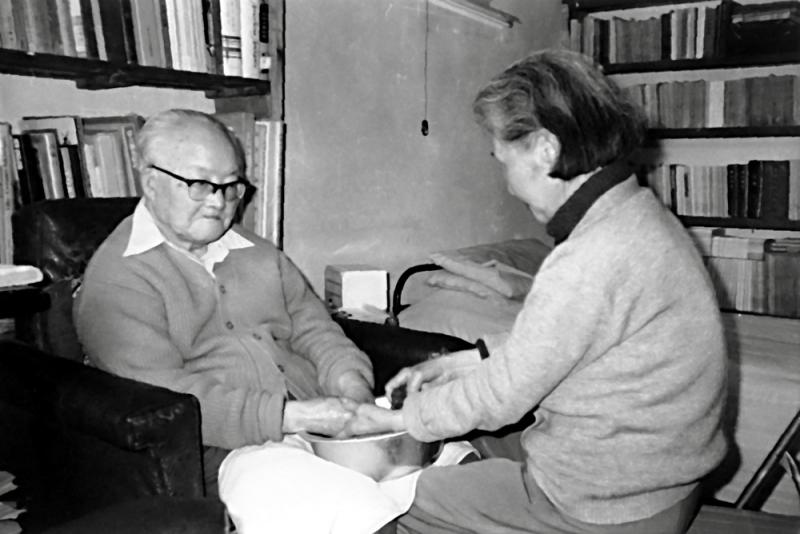

圖:一九八四年張兆和為病中的沈從文(左)洗手/作者攝

時間真快,沈從文夫人張兆和逝世轉眼已是多年。

一直難忘最後一次去看望她的情景。二○○二年沈從文百年誕辰紀念的前幾天,我走進她家。年過九十的她思維雖不再明晰,記憶也顯得模糊,但仍還可以本能地與我簡單對話。

指着沈先生的一張肖像,問她:認識嗎?

「好像見過。」又說:「我肯定認識。」但她已說不出「沈從文」這個名字。

我心淒然。衰老與疾病,常常就這樣讓一個個我所熟悉、所敬重的老人失去舊日的風采。這是規律,殘酷而無奈。

老人走了。但她許多次親切、和藹的聲音,一直留在我的懷念之中。我想,這些美好的記憶,永遠不會被替代。

理解一個人很不容易,理解一個家庭的婚姻更加不容易。記得黃永玉先生寫過這樣的話:「婚姻就像穿鞋一樣,舒服不舒服只有腳知道。」這話說得好。

沈從文、張兆和他們一生的婚姻和愛情,整體而言就是一個非常美麗的故事。沈從文與張兆和,是兩種完全不同的家庭背景的人。沈從文來自充滿野性的湘西,張兆和則是大家閨秀,在另外一種文化背景中成長。

一九九三年,我曾請張兆和編選一本沈從文寫給她的信,從最初的追求一直到「文革」爆發。這就是後來出版的《從文家書》。可以說,讀《從文家書》是一種享受。從上世紀三十年代初沈從文和張兆和戀愛的那些記錄開始,我們彷彿走進一道風景長廊,他們多彩的筆,帶我們領略他們的人生風景。從熱戀,到戰亂,從《邊城》等一部部傑作的醞釀創作,到時代轉折關口的彷徨與苦悶,從土改投入到社會變革之中,沈從文留給人們彌可珍貴的文字。它們是一己情感的真實記錄,卻又分明是歷史的折射。

編選《從文家書》,張兆和特地寫了一篇後記。她寫道:「從文同我相處,這一生,究竟是幸福還是不幸?得不到回答。我不理解他,不完全理解他。後來逐漸有了些理解,但是,真正理解他的為人,懂得他一生承受的重壓,是在整理編選他遺稿的現在。過去不知道的,現在知道了;過去不明白的,現在明白了。」幾百字的後記寫得非常樸實、簡潔而又真誠感人。黃永玉先生讀後非常感動,他將這篇後記書寫後刻成石碑,豎在沈從文的墓地上。

沈從文總是對大自然有著特殊的感覺。沈從文是一個獨特的藝術家,就在於他的藝術感覺總是那麼新鮮,他從大自然那裏可以體會到生命的豐富和偉大,找到一種愛與美的情感。用他的話來說,這就像尋找到一種偉大的宗教一樣。在給張兆和的信中,對風景的描述佔據重要位置。我特別看重他後來寫的那些信。已經告別文學創作的沈從文,他的全部語言才能,全部藝術感覺,可以說只是在諸如此類的一些書信中才得到了充分表現。書信對於他,當然不再僅僅是互報平安的功能,而是他的另外一個創作天地。他描寫風景,他議論音樂與美術,他把大自然與自己心中的藝術緊緊地交融在一起,從而使他的家書達到了一個很高的藝術境界。

沈從文三十年代的文學創作高峰期,張兆和起到頗為重要的作用。《從文自傳》、《湘行散記》、《邊城》,包括四十年代的《長河》等。可以說,張兆和對沈從文的影響一直是存在的。她還幫他改信,改文字。在一封信中張兆和告訴沈從文:「你這個字,老是用錯,我給你改過多少次,你還是用錯。」

在寫給妻子的家書中,沈從文同樣表現出他是一個熱情如火的人。幾十年裏,他從未淡化過這種情感,一次次用多彩的筆,詳盡地傾吐自己的百般感受,為妻子描繪他所見到的風景,發表富有生命哲理的議論。

相知相愛的一個美麗婚姻。雖然他們之間曾經有過一些矛盾,甚至有過風波,但他們一生最終走過來了。沈從文受冷落時,張兆和一直陪伴着他。沈從文去世之後,她又舉全家之力整理沈先生的遺稿,遍選書信和全集。可以說,張兆和與孩子們,一直在為沈從文做很重要的工作。生命的最後時刻,張兆和看到了《沈從文全集》的出版,也度過沈從文的百年誕辰。

我相信張兆和是帶着滿足離去的。在她心中,沈從文一直伴隨着她,久別的沈從文,已在遠處等著她……