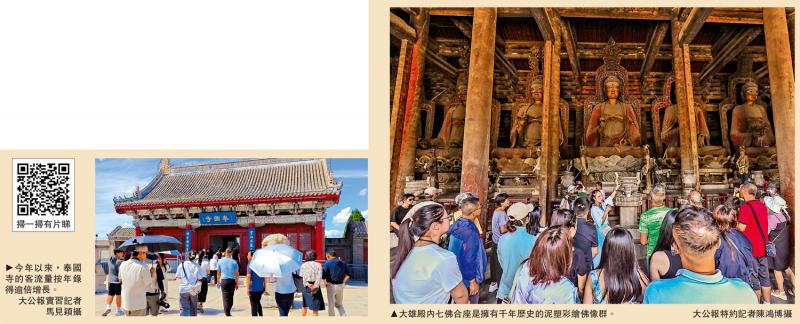

左圖:今年以來,奉國寺的客流量按年錄得逾倍增長。\大公報實習記者馬見穎攝;右圖:大雄殿內七佛合座是擁有千年歷史的泥塑彩繪佛像群。\大公報特約記者陳鴻博攝

13年前,電影《一代宗師》在奉國寺取景,讓這座千年古剎走進了更多人的視野。去年,奉國寺再次「火出圈」,被現象級遊戲《黑神話:悟空》選為東北地區唯一取景地。在數字化時代,如何讓奉國寺走向年輕群體?遼寧省錦州市義縣文物局原局長、遼寧省文物專家王飛分享道,奉國寺正推進數字化工程,包括製作逾十分鐘的AI歷史短片,通過虛擬現實技術讓觀眾「穿越」千年。「文物是時間的見證者,而我們是用科技與情懷為其續寫篇章的人。」\大公報實習記者 周聖恩、林佳眉、戴清瑩、林浩星、洪曉晴錦州報道

盛夏的遼西大地,陽光灑在千年古剎奉國寺的飛簷斗拱之上,斑駁的彩繪與巍峨的殿宇在藍天映襯下更顯莊嚴。絡繹不絕的年輕遊客在大雄殿前,仰望、驚嘆這座深藏在遼西走廊義縣中的國寶建築,如何在歷經朝代更替、自然災害、戰亂紛爭下,依舊巍然如初?

作為中國僅存的三大遼代寺院之一,奉國寺近年以科技創新、打造特色活動等「破圈」。其中,奉國寺連續兩年舉辦大學生木構搭建大賽,王飛說,期望透過活動,讓年輕的設計師與古老的傳統文化進行對話,拉近兩者之間的距離,更好地把傳統文化傳承下去。奉國寺還與包括清華、北大在內的高校合作開展AI創意大賽,探索傳統文化遺產與AI技術的結合。

吸引年輕人 客流量倍增

在王飛看來,電影可以拉近與年輕人的距離,也能讓很多喜歡歷史文化的人對奉國寺加深了解。而自媒體的發展,為全國各地的文物古蹟和旅遊景點帶來歷史性的騰飛機遇,「每個人都能成為宣傳者,成為展示文化遺產的一分子。」奉國寺還創新拓展文物傳播,通過推出飛天紋樣、斗拱結構等文創產品,並在研學活動中的照片直播,展現了彩繪泥塑修復全過程。今年以來,奉國寺的客流量按年錄得逾倍增長,其中五一假期期間,共接待遊客5.2萬人次。

學子們跟隨講解員走入大雄殿,這座長約55米、寬約33米的中國古代建築中最大的單層木結構建築,保存建築彩繪約2000平米,樑架上42幅飛天彩繪更是中國古代建築彩畫中的稀世珍品,藝術價值極高。殿內七佛合座通高均在9.5米以上,訴說着這一世界現存規模最大、最古老的泥塑彩繪佛像群的滄桑故事。最讓學子們嘖嘖稱奇的,是大殿屹立千年的木柱,至今還流淌出晶瑩剔透的松油。

大雄殿千年木柱流淌松油

「這麼有價值的千年大佛,怎麼臉上都是灰塵啊?」面對學子們的提問,王飛道出了其中奧秘──過去使用撣子和棉團為佛像清理灰塵,雖然表面看似乾淨,但內部塵垢依然存在;在清理時搭建的梯子,也有可能對佛像造成二次損傷。

王飛進一步闡釋指出,為更好保護文物,因而取消了臨時性的灰塵清理,改為納入保護計劃,首要便是「除塵加固」。他說,目前7尊佛像前側的14尊脅侍菩薩,已由陝西省文物修復研究院牽頭完成相關工程,並通過國家文物局初審,採用的化學方法既能保護彩繪,又能徹底清除塵土,總結經驗後會再對大佛像進行「除塵加固」。

「文物保護是一個很棘手的問題,無論採取哪種手段,根據不同人的經歷和審美等,都會形成不同的派別。」王飛認為,應根據文物的不同材質,採取不同的保護方式。

在這座千年古剎中,除塵加固工程、數字化光影、青年研學活動交織成守護與創新的交響曲。當古老建築遇見現代科技,當歷史痕跡對話年輕心靈,奉國寺的故事正以全新的方式,在時光長河中綿延流淌。