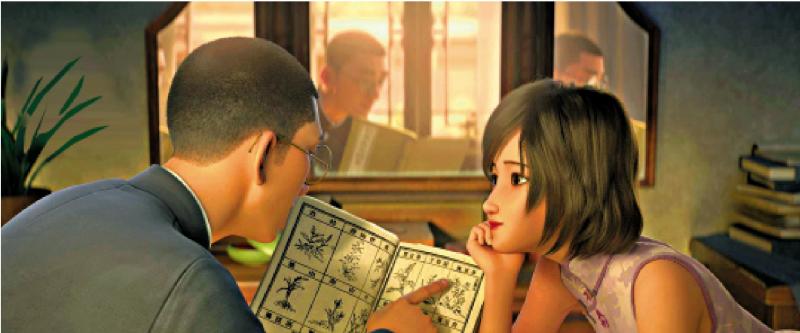

圖:《聶小倩》章節中寧采臣被設定為西醫學生。

《聊齋:蘭若寺》由崔月梅、劉源、謝君偉等六位導演聯合執導,沈君樂、張雪杰擔任編劇。影片以蒲松齡《聊齋志異》為藍本,採用「1+5」的敘事結構,以《井下故事》為主線,巧妙串聯起《嶗山道士》《蓮花公主》《聶小倩》《畫皮》《魯公女》五個經典篇章。故事起始於書生蒲松齡夜宿蘭若寺,被蛤蟆、烏龜二精怪抓到古井底評判故事好壞,由此展開一段段奇幻之旅,觀眾也跟隨蒲松齡一同感受「人妖殊途」的糾葛、複雜的情感交織以及人心叵測。/于童

追光動畫自成立以來,致力於以現代動畫技術詮釋中國傳統文化。《長安三萬里》的成功,標誌着其「新文化」系列在歷史題材上的突破,而《聊齋:蘭若寺》則進一步將目光投向志怪傳奇,嘗試通過動畫這一媒介,讓古典文學煥發新生。

動畫視覺效果出色

影片保持了追光動畫在製作上的高水準,並且實現諸多突破。在《嶗山道士》章節,獨特的毛氈藝術風格令人眼前一亮。角色和場景的毛髮量以「千萬根」為單位,15分鐘的「含毛量」渲染量相當於一部長片,單幀渲染最長耗時55小時,最終呈現的影像效果既具童趣又充滿定格動畫的懷舊感。

《蓮花公主》章節則實現蒲松齡原作「一花一世界,一葉一菩提」的瑰麗想像。這個蜂巢中的微觀世界充滿童真、色彩斑斕的畫面,生動可愛的角色形象,彷彿將觀眾帶入一個夢幻的童話王國。壓軸的《魯公女》篇章更以220小時的單幀渲染時間打造出恢弘的東方「亡者世界」,視覺震撼力堪稱全片之最。

同時,影片中的六個故事採用六種不同的影像敘事風格,全方位展示《聊齋志異》這部作品的多面魅力。從諷刺寓言到「生死絕戀」,從童話冒險到婚姻隱喻,充滿奇幻色彩的場景和情節轉折,讓觀眾沉浸在一個神秘莫測的世界中。這種多元風格的敘事令人印象深刻。

影片敘事短板明顯

遺憾的是,這種風格的不統一對於本片而言是一把雙刃劍。首先,為了滿足風格差異,影片對幾個故事進行了較大改編。以《聶小倩》這一極為觀眾熟知的篇章為例,片中這一故事的背景被改至民國時代,但故事情節卻並未改動,被設定為西醫學生的寧采臣仍遵循傳統鬼神觀,導致角色邏輯矛盾,雖顛覆經典,卻未賦予新意。

其次,每個故事20到30分鐘的時長也使得敘事節奏較為倉促,沒有完整地鋪墊人物的情感轉變。例如《魯公女》作為討論情感的核心篇章,其蘊含的「情不知所起,一往而深,生者可以死,死可以生」之情感內涵足夠撐起一整部影片,然而,受限於單元結構,主角間的情感發展如同「倍速播放」,觀眾尚未沉浸,故事就已匆匆落幕,實在令人遺憾。

同樣,《畫皮》從原配陳氏視角展開,試圖探討婚姻中的女性壓抑,但20分鐘的篇幅將更多筆墨用在了渲染驚悚氣氛上,並未深入刻畫陳氏心理轉變,最終的「噁心」二字失去了明確的指向,削弱了本可更具衝擊力的女性覺醒主題。

此外,這種駁雜的風格也導致影片的定位十分混亂。衝着《聶小倩》《畫皮》這兩個硬核驚悚的篇章前來觀影的成年觀眾,很難真正享受開篇《嶗山道士》和《蓮花公主》這種明顯面向低齡觀眾的篇章;而暑期帶娃觀影的家長同樣無法接受原本輕鬆的氛圍突然轉變為驚悚場景,給低齡兒童帶來心理不適。這種想對各年齡層觀眾一網打盡的製作思路,反而因為風格的不協調,限制影片在受眾群體中的傳播,無法精準滿足某一特定受眾的核心需求。

《聊齋:蘭若寺》在製作方面展現出追光動畫的深厚功底,為觀眾帶來一場視覺上的盛宴,再次證明如今國產動畫的製作水準已逐步躋身世界前列,其敢於實驗的勇氣值得肯定。然而,其敘事能力的短板依然明顯,當極致的技術與倉促的敘事並存時,影片終究難以成為真正的經典。或許,國產動畫的下一個突破點,不在於更炫目的特效,而在於更沉穩的敘事——學會取捨,明確表達的核心,才能真正打動觀眾。