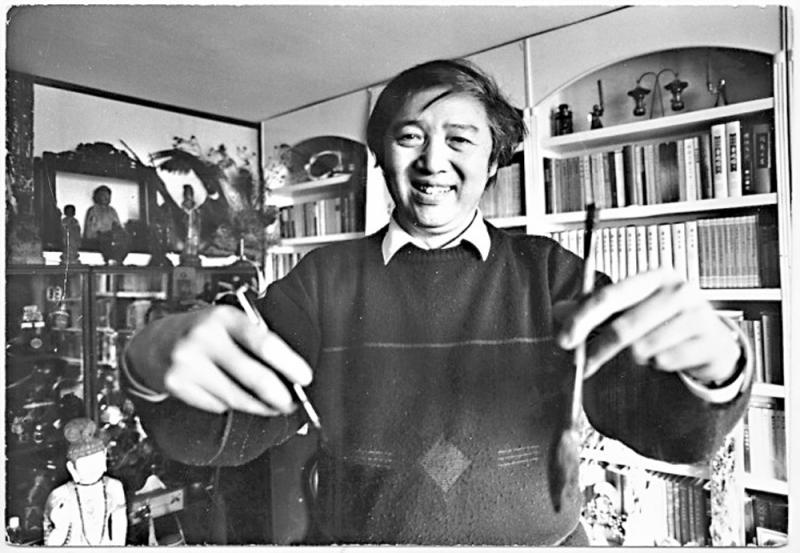

圖:「一手鋼筆,一手毛筆」是馮驥才一九九○年代的「文化形象」

將一個人概念化只消片刻,但若認真定義他的貢獻,卻只有歷史能夠完成。作家、畫家、教師、文化遺產保護者,抑或籃球運動員……對於馮驥才,每個熟悉他的人心中都會有一個標籤。但當這位身高超過一米九,左小腿已經悄然萎縮的「巨人」站在你的面前,當這位年近八十歲的老人情緒激昂地闊論中華文化的時候,相信任何人最直切的感受都是他身上強烈的「文化場」,這個「場」既來自於他心底安守黃卷青燈的書卷氣,也來自於他腳下躬行山川萬里的自覺知。\大公報記者 張寶峰

近日,在天津大學馮驥才文學藝術研究院,馮驥才接受了大公報的獨家專訪。他表示,中國有悠久的歷史,廣袤的土地,更有令世人稱奇的巨變,理所應當能夠產生時代的高峰之作。在這樣的背景下,作家必須靜下心來,帶着屬於獨立個體的思考與審美,走到生活的深處,沉到時代的谷底,非如此,便不能創作出足以穿透人類情感的佳作。馮驥才還認為,文化人首先應該真正懂得自己的文化,只有真懂,才能深愛,只有深愛,才能自覺,而有了自覺之後,就應該先行了。

不久前,北京的大學生小李買到了新書《世間生活》。這是一本散文集,作者是馮驥才。儘管是舊文新編,但小李依然很開心:「從《單筒望遠鏡》再到這本集子,我猜馮先生應該是正式回歸了。」如果將「文壇」解釋為「文學之壇」,那麼已經擱筆二十餘年的馮驥才,確實可算「回歸」;但若將「文壇」解讀為「文化之壇」,那麼這個曾經影響了一代代年輕人文化審美的老人,從來不曾「離開」。

一九七○年代以前的人,多在一幅幅兼具東西方特色的畫作中認識馮驥才;八○年代的人,多在《挑山工》、《珍珠鳥》裏認識馮驥才;九○年代的人,多在報紙或電視上認識這位不停為文化遺產保護鼓與呼的「高人」。因此有人笑言:「馮驥才可以留駐在任何時代,他是一個總能與時代伴行並留下印痕的人。」

對同時代人的精神負責

說起作家與時代的關係,馮驥才表示:「我像一輛車,時代就是一條大路,我必須沿着這條路走。從這個角度講,作家和普通人一樣,都和時代命運與共。但作家又注定不是一個被動的人,他的本能是思考,他要透過紛紜駁雜的現象,把自己的思考和作品交付給讀者,啟迪人們去理解時代,認識自我。概言之,作家對同時代人的精神是負有責任的。」

一幅幅畫作,一篇篇文章,可以說,在才思所至的每一個領域,馮驥才都向同時代的人交付了豐碩的答卷。但在他心中,高峰仍需攀登,努力從無止境。在二○一四年中央召開的文藝座談會上,馮驥才現場聆聽了習近平總書記的「高原高峰論」,對此他深受觸動。「毫無疑問,任何時代都需要文藝的繁榮與高峰。因為只有高峰,才最有代表性地彰顯了一個時代所達到的高度,才能讓一個國度一代人們擁有可以仰望與追步的榜樣。」

「假使沒有了唐詩宋詞,缺少了四大名著,中國文學的高度注定要被砍去一大截。同樣道理,托爾斯泰之於俄國文學,莎士比亞之於英國文學,也都是各自國家乃至所處時代的高峰。」馮驥才說,高峰之旨必然甚「高」,但同時高峰之作必然廣為流傳,廣受喜愛。「你說自己的詩歌好,但是大家都讀過嗎?是像李白一樣為人熟知嗎?所以,大眾認可是堪為高峰的一個重要標準,我們當代的作家應該有這樣一個創作指向。」

「自覺」是文化人的責任

作為嚴肅文學的「聖徒」,馮驥才一向視文學創作為淨土。但他也承認,消閒化、娛樂化在某種意義上確已成為當下文化市場的主流。「消費文學帶給人愉悅、刺激,它不需要讀者思考;而嚴肅文學恰恰要引發讀者的思考,它要帶給你審美層面的裨益。」

由當下的文化形態,馮驥才推而論及當前的文化產業,「現在有些地方把入村的路都堵上,裏面搞起民俗街、農家樂、民宿、非遺表演等等,然後把錢賺到手就什麼都不管了。這根本就不是在做文化產業,而是在糟蹋文化、扭曲文化,把文化矮化成帶有低級趣味的賺錢工具。」馮驥才直言,發展文化產業,既要遵循產業規律,更要深諳究竟什麼才是文化。從這個意義上講,文化產業界對於文化的發展同樣肩負重要的責任。

究竟什麼是文化人的責任?馮驥才認為,文化人首先應該真正懂得自己的文化,只有真懂,才能深愛,只有深愛,才能自覺,所謂「自覺」也就是明白文化的價值、意義及其必不可少,比如明白中華文明對於中華民族的重大意義。而有了自覺之後,接下來應該先行了。

老友眼中的「俗世奇人」

對於這些話題,馮驥才是有發言權的。一九七四年,三十二歲的馮驥才進入天津工藝美術工人大學,教授中國畫和美術史,他本人的畫作貫通中西技巧。與此同時,作為「傷痕文學」的代表作家,馮驥才的「文化反思小說」曾對文壇產生深遠影響。而近二十年為文化遺產保護四處奔走,搶救無數瀕危文化遺存,為中國非遺檔案的建立立下汗馬之功。如今在天津大學,馮驥才回歸講壇,教書育人,培養文藝後輩。可以說,他既在眾多文藝領域卓有建樹,又不囿於小樓,而是積極入世,有所作為。

在朋友眼裏,馮驥才無疑是「俗世奇人」。王蒙說「大馮從精神上更像是個孩子,他懂得尊重別人,這正是他的魅力」。朱永新則認為「馮驥才是中國文化的精衛,他不知疲倦地填中國文化和中國教育的『海』」。對於這些評價,馮驥才笑稱是老友抬愛。「我所做過的事情,都是一個文化人應該去做的事情而已。在我看來,文化人一方面要創造文化,另一方面還要在全社會普及並提升我們的文化。」

《世間生活》讓小李等文學愛好者開心不是沒有道理,這是因為馮驥才確實擱筆太久,一擱就是二十年。而這二十年,馮驥才正是為了保護傳統文化遺產而放下了自己心愛的筆。

當年馮驥才「哭老街」的場面,至今想起,相信很多人歷歷在目。其實,哭老街的那一幕只是過去二十年馮驥才為傳統文化遺產付出巨大心血的一個極小縮影。缺少人力,馮驥才便親力親為,腳丈古村遺墟,深涉險山惡水,經年累月,一個個古村落被發現、保護起來,但馮驥才也徹底累壞了自己本就有傷的半月板,留下今天日漸萎縮的左小腿;沒有資金,馮驥才就晚上作畫,白天售出,拿這份錢用於保護文化遺產,周而復始,過勞而作,文保所需的資金是有了着落,留下的卻是馮驥才右手指上的一個個繭疤。

今天,中國已經確立了國家級非物質文化遺產一千三百七十二項,備案在冊的全部非遺達十萬項。有關各類文化遺產的檔案,僅馮驥才一人之手,就寫了數十萬字。這些數字背後,既是馮驥才不為人知的付出,也是中國傳統文化的復生。談起這些,馮驥才有一句話最質樸也最動人:「這些非遺的歷史檔案,除了極少數的研究者會偶爾翻起,估計寫出來基本沒人看。但,歷史需要,後人需要。我們自己的文化不能丟,我們這一代把它搶救回來,存了檔,放在那兒,也好。」

在目及四方搶救文化遺存的過程中,馮驥才還曾與大公報結緣。「我在天津出生,大公報在天津創刊,上世紀九十年代,我還曾大聲呼籲,一定要保護好大公報的老報館。」馮驥才回憶自己曾走上大公報老報館的小樓,感受這份百年老報創刊初期的風風雨雨。「大公報不僅是報業史的重要部分,同時也是文化史的重要部分。」

作為中華文化版圖的重要組成部分,香港文藝的發展和影響一直受到馮驥才的關注。「天津也曾湧現出許多武俠小說家,所以當我讀到金庸、古龍、倪匡的時候,有一種特別的親近感。雖然香港作家的寫法很不一樣,但卻很有意思,非常吸引我。」馮驥才還對香港電影給予高度評價,「中國功夫自古有之,但是把它弘揚到全世界,卻是香港電影的功勞,李小龍、成龍等電影人着實功不可沒。」

「最近,我的《挑山工》被收錄到了香港教材了。」聊起香港,馮驥才忽然說到。《挑山工》是馮驥才創作於一九八一年的散文。文章的創作背景是泰山,但卻並未着墨於泰山的雄姿和勝景,而是把目光投向挑貨上山的山民,描繪了他們艱辛的勞作和驚人的毅力,讚頌了挑山工堅韌不拔的攀登精神。

應該教給孩子標準和規範

「孩子的教育是一件非常重要的事情。小孩就是一張白紙,應該給他們一些標準和規範,這些東西不是為了束縛人,相反,是讓他們在一個社會和秩序中,生活得更好,更好地做人,更好地做事。」馮驥才說,自古以來,中華民族就特別重視教化之功。如果不開展教育,就像田地無人鋤草,必然無法長出好的莊稼,結果只會病害叢生。

他語重心長地說,社會無論出現什麼樣的問題,都不應該極端化,而應該彼此寬容,和諧相商,這也正是中華民族文化傳統一直強調的和合精神。「在我們的文化中,比富裕更重要的是安寧。有了這個大前提,生活總會越來越好。」

馮驥才告訴記者,「現在自己的本職工作就是教學。也正是因為待在學校的時間多了,一個人安安靜靜的時候多了,所以文學的想像也就自然而然地回來了。」除此之外,每一年,馮驥才還會圍繞最重要的文化遺產保護議題召集一次國際性會議。就在記者訪問期間,馮驥才剛剛組織了有關「傳統村落空心化」和「年畫世界的學術構建」兩場國際會議。前者旨在為面臨「空心化」問題的傳統村落研究切實可行的對策;後者的最終目標則是要為民間藝術建立一個科學的體系。

在天津大學馮驥才文學藝術研究院,有一處「大樹畫館」,裏面陳列着馮驥才多年來的得意之作。在所有畫作中,描摹秋光和冬景的作品最多。問及原因,馮驥才略作思考,「秋天豐富,冬天寧靜,或許這就是我喜歡它們的原因。」

部分圖片:受訪者提供