嶽麓書院位於湖南省長沙市湘江西岸秀麗的嶽麓山下,湖南大學校園之中,為我國著名的「四大書院」之一。它自北宋創始,歷宋、元、明、清各代,興學不變。隨着清末改革學制,廢書院,辦學堂,辛亥革命後改高等學校等,直至湖南大學,均因舊址擴建,千余年來都是湖南高等學府所在,反映了祖國文教事業的悠久歷史,是十分可貴的文物史跡。自上世紀八十年嶽麓書院經由湖南大學管理和修復以來,書院延續了千年的教育辦學和學術研究傳統,成為了全國書院中承繼其傳統功能的典型代表,被外界譽為「千年學府」。

實事求是是馬克思主義中國化的核心命題和中國共產黨的思想路線,凝結着中國革命實踐經驗的豐富內涵。作為湖湘文化聖地的嶽麓書院,始終堅持經世致用、實事求是的育人理念和學術探索傳統。

從經世致用到實事求是

嶽麓書院裏,古木參天,遊人如織,生機盎然。

講堂檐前懸掛的「實事求是」匾額,吸引了許多遊人駐足賞議。100多年前,一位意氣風發的青年進步學生,也曾多次在這裏躑躅。在他心中,雖然聖賢已千古,但「實事求是」就是真正的老師,是嶽麓書院的精華。

嶽麓書院「實事求是」匾

這位青年進步學生,就是後來成為一代偉人的毛澤東。他不但身體力行「實事求是」,更是在革命實踐中,創立了實事求是的思想路線,為馬克思主義中國化指明了正確方向和實現的根本途徑。

始創於公元976年的嶽麓書院,歷經千年,弦歌不絕。1917年,懷揣實業報國夢想的湖南公立工業專門學校校長賓步程,手書「實事求是」懸掛於嶽麓書院講堂,將其作為校訓,引導學生從事實出發,崇尚科學、追求真理。

彼時,青年毛澤東曾寄住在嶽麓書院的半學齋,深受其熏陶。1917年至1918年,毛澤東兩度遊學,以腳步丈量大地,足跡遍布長沙、益陽、岳陽等地,接觸到了社會各界人士,在國情民意中讀「無字之書」。

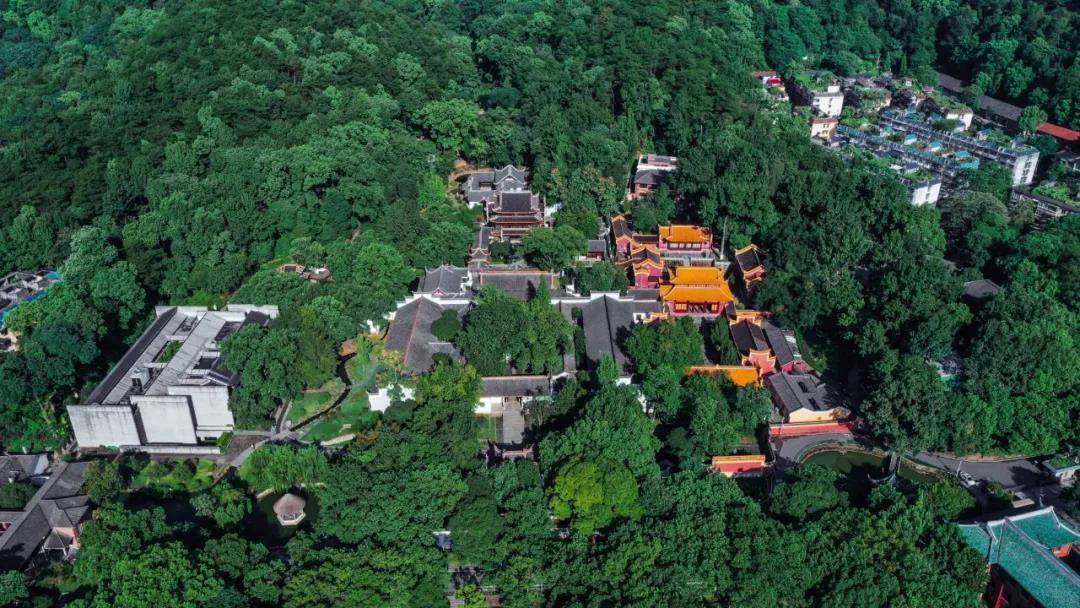

嶽麓書院全景

「通過調查研究,毛澤東認識到中國革命的首要問題是分清敵友,中心問題是解決農民問題,這些都需要實事求是。可以說,毛澤東思想自此開始萌芽了。」中國毛澤東詩詞研究會副會長、湖南省政府參事室特約研究員張志初說。

在中國革命的曲折進程中,實事求是精神多次煥發閃耀的光芒。1941年,毛澤東在《改造我們的學習》一文中,第一次對「實事求是」做了全新的、科學的闡述:「『實事』就是客觀存在着的一切事物,『是』就是客觀事物的內部聯繫,即規律性,『求』就是我們去研究。」明確將實事求是作為黨的指導思想,實現馬克思主義中國化的第一次飛躍。

1943年,在延安,「實事求是」被毛澤東題為中央黨校的校訓。1945年,黨的七大將「實事求是」寫入黨章。1978年,在中國面臨向何處去的重大歷史關頭,解放思想、實事求是的指導思想被黨中央重新確立,開啟了中國改革開放和社會主義現代化建設的新時期。(劉恩琛 )