小說《編舟計劃》中有這樣一段對話,主角及角色甲被問及「你會怎樣說明『島』這個字?」他們分別作了以下的回應。

主角:「被水包圍或被水阻隔、面積比較小而且和周圍地區分離的土地。」

角色甲:「浮在海中央的東西。」

明顯地,主角的回應比角色甲更具體、明確地解釋了「島」的特性,說明了「島」由土地組成、面積不大及被水包圍三個特點,從性質、面積及地理特徵幾方面說明「島」這個詞;角色甲雖然也指出了一些「島」的特徵,例如周遭有水,卻不夠具體,亦欠分類,而且不少不屬於「島」的內容也包含在內,因此角色甲在回答後被揶揄,「難道連水草、鯨魚的背也是『島』嗎?」

從小說的故事中,可見對用詞的理解程度,說明是否具體清晰,亦會對回答造成重大影響。故事看似與通識科風馬牛不相及,但考生在公開考試作答時,在電光火石間要對題目用詞作出判斷,更要為題目作出回應及說明。不少學生會疑惑,為何作答時即使兩人均提出同一因素,成績差異卻很大。其實很多時考生就像角色甲般未能捉緊重點,令答案差強人意,甚至有離題風險。

對題目用字的界定及說明往往影響回答考題的質素,以2017年卷2題2a為例,題目問及「你認為有什麼因素促使青年人使用電子煙?」不少學生視日常記下的「因素」及「框架」為百搭良藥,不論任何議題及題目均搬字過紙,欠缺靈活運用,未有針對「青年人」及「電子煙」兩個用詞作回應,結果答案變得空泛,雖說是提出了因素作回應,但解說過程相對簡單,分數因而未如理想。

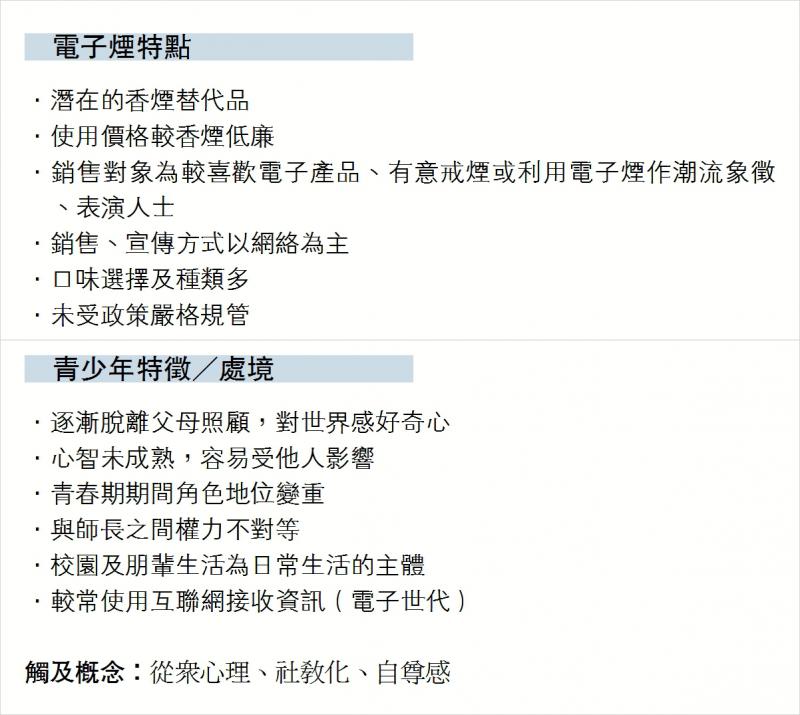

如考生對這兩個詞有基本理解,應先把兩者分別歸納出以下特點:

考生在用上日常久經訓練的「因素」時,亦應利用以上兩者的特點作說明。以下是考評局提供的考生示例:

考生一:朋輩利誘促使青少年使用電子煙。青年人正值青春期,渴望得到朋友的認同,以獲得自信,提升自我形象。因而吸食電子煙。電子煙亦是潮流標誌,並提供不同的口味吸引富好奇心的年輕人,加上與朋友一起吸食能有共同話題,青少年為了融入同學,擴闊社交圈子,會建立共同喜好,接受朋友的邀請及提議,相約一起吸食。可見朋輩影響是促使青少年使用電子煙的因素。

考生二:青少年往往會因朋輩推崇下嘗試,亦即從眾行為。在青少年期,朋輩是很重要的,因此當身邊的朋友吸食電子煙,青少年會為了避免不合群而吸食。

從以上例子可見,兩者的回應如同小故事裏的兩個人物般,考生一能具體說明青少年的特質如何影響他們吸食電子煙,亦反向說明電子煙的特質如何吸引青少年。

相反,考生二既未有解說為何青少年具有從眾特性,亦忽視對電子煙的特質說明。因此,在作答試題時,須釐清字詞特質,才能回答精準及清晰,亦應避免每次作答均搬字過紙,未有聚焦在個別群體及議題。建議考生在每次答題前先預想議題重要字詞的特點,作答時便更具針對性,以免流於空泛。

在卷二選題時,應選擇自己有信心的議題,更應反覆細想有否誤解關鍵詞,以免答題事倍功半。

青松侯寶垣中學通識科教師 李啟豪