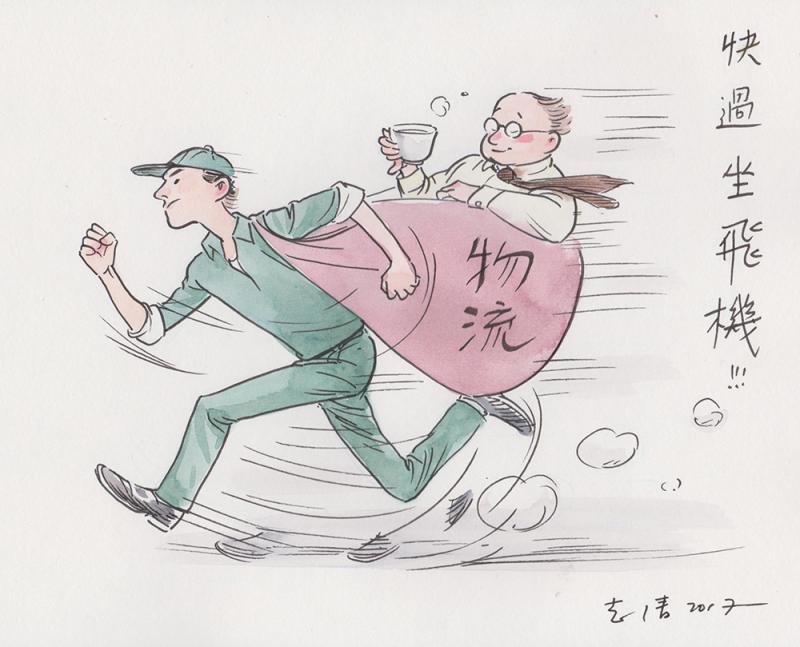

香港四大傳統支柱產業,即金融服務、貿易及物流、旅遊和專業及工商業支援服務,港人對物流並不陌生,日常用品等均依賴海外及內地進出口,本地亦有不少提供此服務的機構及公司,2015年該行業帶來779億港元的增加價值,包括「貨運及倉庫服務」及「郵政及速遞服務」兩項。

不過,香港沒有內地的快遞環境,故物流一直停留在B2B的模式,近年愈來愈多人網購,尤其是在內地網上購物平台,便接觸順豐等這類快遞公司。以往,香港亦有送貨到家的服務,除一些條件限制外,主要不使用的原因是無法掌握送貨時間,信息透明度不足令人卻步。

掌握數據 掌握未來

上月順豐和菜鳥就數據交換問題發生衝突,主因是數據的主控權之爭,誰掌握了數據,即掌握了未來,值得香港從中思考物流的未來發展方向,當然香港不可能完全模仿內地,將快遞做到送達每家每戶。第一香港沒有內地那種小型送貨車,亦無電動單車等,香港主要以中型貨車穿梭十八區,然後在各大商店、商場及超市等地方卸貨。其二香港購物習慣並不是以網購為主導,所以不能以普通用戶激發物流的升級轉型。

而物流亦非單是送貨這麼簡單,整條生態鏈涉及物流設施及城市規劃,前者面對租金昂貴,後者則是規劃衝突。舉內地「京東」品牌為例,京東快遞於2007年開始建設自有物流體系,2009年斥巨資成立物流公司,建立覆蓋全國的物流配送體系,先後在北京、上海、廣州、成都、武漢、瀋陽建立六大物流中心,並在個別城市建立二級庫房。這提升了送貨效率,假如深圳用戶買的產品,廣州有存貨,一般是今日訂貨、明天到貨。

融合再創新成趨勢

京東又推出「211限時達」,即當日上午11時前提交的現貨訂單(天津、東莞、深圳、杭州為上午10點前,以訂單出庫後完成揀貨時間點開始計算),當日送達,夜晚11時前提交的現貨訂單(以訂單出庫後完成揀貨時間點開始計算),翌日下午三時前送達。可見京東十分重視送貨服務,使物流配送更加高效,這亦贏得市場的認可。

至於菜鳥的出現,其實是阿里巴巴察覺自己的「淘寶」及「天貓」網購平台的生態並不完整,沒有一條龍服務,故於2013年成立菜鳥網絡,解決快遞服務問題。既可以說是學京東,亦不排除是產業的共同發展趨勢,「生態鏈」一詞基本是各行各業都會接觸,如同電子支付「支付寶」搞社交服務,即時通訊「微信」搞電子支付,融合再創新已成發展趨勢,或者叫發展出路,當年京東建立快遞系統就是要與阿里巴巴抗衡,兩者之間的差異,快遞服務成為京東的利器。

據世界銀行數字,本港物流業的表現由2012年全球排名第二位,大跌至2014年第15位,僅兩年時間成績差強人意。上屆政府提出超級聯繫人是否有助本港物流業重振雄風?「一帶一路」是否又能夠使本港物流業轉型發展?這些都值得拭目以待!

最後引用一些內地數據,讓讀者感受一下,物流業的前景仍有很大空間。去年,內地快遞業務量突破300億件大關,與2015年相比實現了100億件的增長,年增長53%,繼續穩居世界第一。按照13億人口計算,年人均使用快件量超過23件,比上年增加了近八件。對一億個包裹從攬收到派送的時間統計表明,2013年用了九天,2014年用了六天,2015年用了四天,2016年只用了3.5天。以上海、北京、廣東、江蘇及浙江等省市為例,按照每平方公里計算,快遞網點的數量達到0.05個以上,相當於平均每走五公里不到就有一個快遞網點。

撰文:楊州