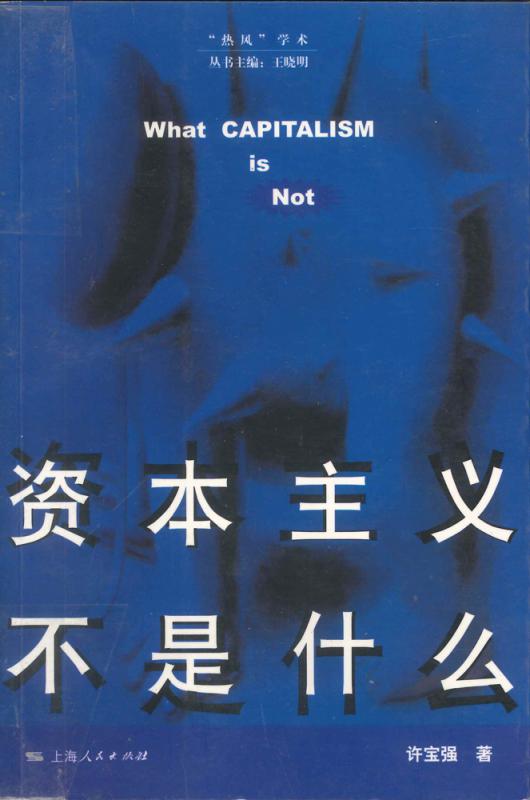

嶺南大學文化研究系多年來出了不少熱衷於政治及社會事務的畢業生。為了找出原因,我對學系課程及教授亦產生了興趣。許寶強教授是學系中知名學者,他的《資本主義不是什麼》(上海:上海人民出版社,2007年),從不同角度分析資本主義之外的一些發展經驗,令讀者大開眼界。

歐洲福利國家解決失業問題的一個方法,是推動共享工作(Work Sharing)。共享工作包括多種形式。在宏觀層面上,共享工作可以減少總體的工作落實;在微觀方面,則可共享職位(Job Sharing)。共享工作可分為僱主推動和僱員推動兩種,僱主推動的動機主要是追求管理彈性,僱員推動的共享工作制度則建基於僱員的家庭考慮,也有因為想進修和享受多一些餘閒。

一般來說,在工會力量比較強大的歐洲地區,例如德國和丹麥,共享工作多由工會推動,條件也對僱員有利,而在西班牙、法國等工會參與度較低的國家,僱主多以臨時工方式增聘人手,而共享工作的安排也對員工較為不利。共享工作共有兩種形式:其一是減低社會的平均工時,另一是共享職位。共享職位可以是五個人分擔四份工、三個人兩份工或諸如此類。總括來說,歐洲的經驗指出,良好的共享工作安排建基於工會的爭取、合理的政策法規和文化經驗,這值得我們參考引進類似的計劃時多加考慮。

讀畢全書,我對本學系的課程有初步理解,認識到學生在四年大學生涯中學習的一些知識。無疑是知道更多的發展模式,確有助學生為追求理想的社會而為此付出努力,積極求變,推動社會發展,這是大學教育成功的一面。

但另一方面,空有理想,不切實際地去爭取,近年更常被別人利用,參與一些違法的抗爭活動,破壞社會秩序,這是大學教育失敗的一面。

香港教育通識會 李偉雄