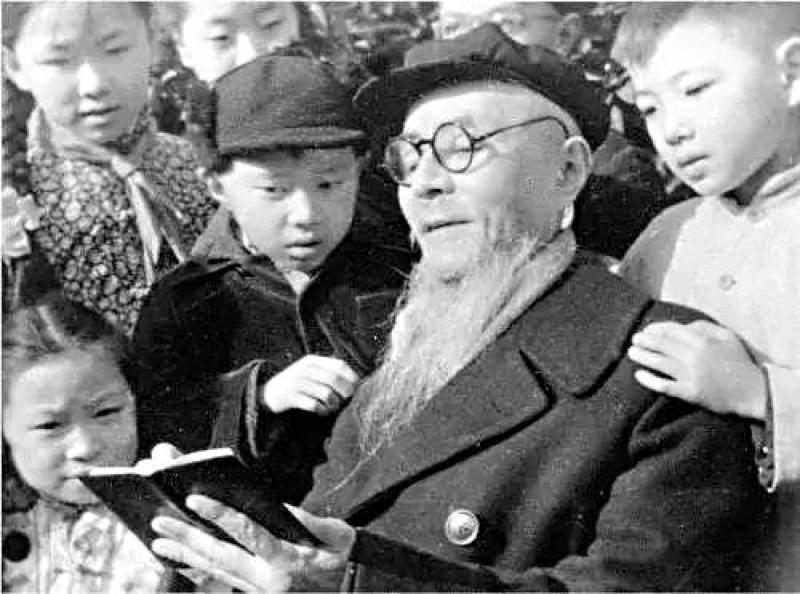

圖:一九六二年,孩子們爭看外公豐子愷寫生

豐子愷是一位多才多藝的作家。

日本文學家吉川幸次郎認為,豐子愷不僅多才多藝,會彈鋼琴,作漫畫,寫隨筆;更重要的,「乃是他像藝術家的真率」。

哪兒可以尋到真率?豐子愷說,從小孩子身上心中才能尋到,孩子們好真、樂善、愛美的天性,才是真率。豐子愷不僅欣賞兒童,確切地講,他本身具有一顆赤誠之心,與兒童心心相印。看過「子愷漫畫」,誰會忘記他畫筆下的童真?從他的散文裏,亦不難發現兒童題材作品,佔有很大比重。

兒童崇拜者

豐子愷描寫兒童,並非為了讓讀者神遊兒童世界,從中得到快慰。那麼,他為什麼畫兒童、寫兒童?他說:「在那時,我初嘗世味,看見了當時社會裏的虛偽驕矜之狀,覺得成人大都已失本性,只有兒童天真爛漫,人格完整,這才是真正的『人』。於是變成了兒童崇拜者,在隨筆中、漫畫中,處處讚揚兒童。現在回憶當時的意識,這正是從反面詛咒成人社會的惡劣。」

成人互相隔着一堵牆。把牆撤去的,只有兒童。豐子愷《隨感五則》說:「我似乎看見,人的心都有包皮。這包皮的質料與重數,依各人而不同。有的人的心似乎是用單層的紗布包的,略略遮蔽一點,然真而赤的心的玲瓏的姿態隱約可見。有的人的心用紙包,驟見雖看不到,細細摑起來也可以摸得出。且有時紙要破,露出緋紅的一點來。有的人的心用鐵皮包,甚至用到八重九重。那是無論如何摸不出,不會破,而真的心的姿態無論如何不會顯露了。我家的三歲的瞻瞻的心,連一層紗布都不包,我看見常是赤裸裸而鮮紅的。」

豐子愷如何描寫童真?比如《從孩子得到的啟示》一文中,八歲阿寶與六歲軟軟玩「抬轎子」遊戲,把兩歲阿韋翻倒在地,乳母過來問:「是誰不好?」阿寶與軟軟都爭着說自己好。豐子愷在文中寫道:「所以大人要稱他們為『童蒙』,『童昏』,要是大人,一定懂得謙讓的方法:心中明明以為自己好而別人不好,口上只是隱隱地或轉彎地表示,讓眾人看,讓別人自悟。於是謙虛,聰明,賢慧等美名皆在我了。」

隨後,他又一針見血地指出:這種口中不說出來的謙讓方法,在「形式上看來是滑稽的;在意義上想來是虛偽的,陰險的。」小孩子由於「花生米翻落地了,自己嚼了舌頭了,小貓不肯吃糕了,失手打破了玩具,自己跌倒了,不想坐長途火車,要回家去」,都會悲傷痛哭,這哭就是真率,對孩子有特殊效果。「大人慣說『哭有什麼用?』原是為了他們的世界狹窄的原故。」

再如《作父親》,寫一群天真孩子圍觀一籠可愛雛雞,祈求父親購買。雞販見此情景,執意不肯讓價,交易未成,引起孩子嚎啕大哭。父親向孩子們解釋交易沒成原因:「你們大家說『好來,好來』,『要買,要買』,那人就不肯讓價了!」這話在成人聽來,是普通道理。可是,在孩子聽來,卻不甚瞭然。

然而,父親「不說下去了」。這「不說下去」,恰恰表明父親複雜心理。因為,父親深知要進一步說明達成交易辦法,必須「看見好的嘴上應該說不好,想要的嘴上應該說不要」,這正是不能為孩子們看透的成人社會虛偽。

豐子愷是怎樣一個父親?當一群兒女離開上海租寓去鄉下,留下一人獨居時,他竟將「四雙破舊的小孩子的鞋子(不知為什麼原故)」,「拿來整齊地擺在自己的床下,而且後來看到的時候常常感到一種無名的愉快。」字裏行間,讓人深深感受到一顆父愛之心!

《阿難》是豐子愷為早產兒子寫的散文。寫阿難辭了母體後,「以一跳了生死」。他悲嘆阿難:這一生「何其草草」,這壽命「何其短促」,這父子情緣「何其淺薄」。轉而,他又讚美「你的一生完全不着這世間的塵埃。你是完全的天真,自然,清白,明淨的生命」。只有這一跳的生命最「乾淨」,沒有受「世界的種種誘惑,染了這世間的色彩。」

豐子愷稱讚孩子是「身心全部公開的真人」,有「比大人真是強盛得多」的「創作力」,「世界的人群結合,永沒有像你們樣的徹底地真實而純潔」,有「天地間最健全的心眼」,「天賦的健全的身手,與真樸活躍的元氣」。他寫道:「近來我的心為四事所佔據了:天上的神明與星辰,人間的藝術與兒童。這小燕子似的一群兒女,是在人世間與我因緣最深的兒童,他們在我心中佔有與神明、星辰、藝術同等的地位。」

普天下大愛

豐子愷是「一種體貼入微的對於小孩子的愛」。那麼,這種愛的出發點是什麼?分析這種感情時,他說:「朋友們說我關心兒女。我對於兒女的確關心,在獨居中更常有懸念的時候。但我自以為這關心與懸念中,除了本能以外,似乎尚含有一種更強的加味。」這種「加味」,是「對於孩子們─普天下的孩子們─關心與懸念」。

上世紀三十年代,社會矛盾日益尖銳,出現在豐子愷筆下的,自然是貧富懸殊,給孩子們帶來痛苦。這類題材在生活中俯拾即是,使他感到憂慮、憤慨。

一條長櫈橫跨在另一條長櫈,兩個小孩坐在上面一張長櫈兩端,仿「蹺蹺板」玩法,一高一低地玩着,這是豐子愷《窮小孩的蹺蹺板》一文中情景。他真切寫道:「因此我想到世間的小孩苦。在這社會裏,窮的大人固然苦,窮的小孩更苦!窮的大人苦了,自己能知道其苦,因而能設法免除其苦。窮的小孩苦了,自己還不知道.一味茫茫然地追求生的歡喜,這才是天下之至慘!」這類作品中,豐子愷善用精煉筆墨表達感情。

人們常說,豐子愷兒童漫畫真實、有韻味,其實,這一觀點移植到他的散文也無不可。因為,豐子愷「作畫等於作文」。他曾說:「我非常親近他們,常常和他們共同生活。這『親近』也是這些畫材的由來。由於『熱愛』與『親近』,我深深地體會了孩子們的心裏,發現了一個與成人世界完全不同的兒童世界。」

四個三歲到九歲孩子,在炎夏傍晚吃西瓜,有什麼好看?他就看出一種「生的歡喜」。三歲小孩「口中一面嚼西瓜,一面發出一種像花貓偷食時候的『ngam ngam』的聲音來」,在他耳中,便變成音樂;五歲孩子說「瞻瞻吃西瓜,寶姐姐吃西瓜,軟軟吃西瓜,阿韋吃西瓜」,在他眼裏,就是一首把感情翻譯而成的詩,衷心稱讚「全部精神沒入在吃西瓜的一事中,其明慧的心眼,比大人們所見的完全得多」。

對於孩子們「搗亂」行為,例如爬到書桌「拿起自來水筆來一揮,灑了一桌子又一衣襟的墨水點;又把筆尖蘸在漿糊瓶裏。他們用勁拔開毛筆的銅筆套,手背撞翻茶壺,壺蓋打碎在地板上……」此情此景,豐子愷自然不耐煩,但又立刻後悔,於是「哼喝之後繼之以笑」,「批頰的手在中途軟卻,終於改批為撫」。

豐子愷認為,喝止或「要求孩子們的舉止同自己一樣」是乖謬的。因為,成人「舉止謹惕,是為了身體手足的筋覺已經受了種種現實的壓迫而痙攣了的原故」。對於小孩子不肯安寧、不肯忍耐,不能忍受「閒」的痛苦,他有一種合理解釋:那就是「不頹廢,興味最旺盛」表現,「兒童的遊戲,猶如成人的事業」。

《華瞻的日記》一文中,豐子愷通過三歲兒子華瞻的眼睛,刻畫成人世界。尤其第一節,通過日常兒童生活,抒寫華瞻與鄰居小朋友鄭德菱之間真誠友愛。「我看見她在水門汀上騎竹馬。她對我一笑。我分明看出這一笑是叫我去同騎竹馬的意思。我立刻還她一笑,表示我極願意,就從母親懷裏走下來,同她一同騎竹馬了。……我們真是同志的朋友!」儘管全段沒有人物對話,但「此處無聲勝有聲」,含蓄點出兩個孩子之間的「笑」,以「笑」作為純潔友誼媒介,人物情態幾筆勾勒完全。

豐子愷進一步表達:普天下孩子應該像親骨肉一樣。他以孩子憨直口脗寫道:「其實照我想來,像我們這樣的同志,天天在一起吃飯,在一塊睡覺,多好呢?何必分作兩家?即使要分作兩家,橫豎爸爸同鄭德菱的爸爸很要好,媽媽也同鄭德菱的媽媽常常談笑,盡可你們大人作一塊,我們小孩作一塊,不更好麼?……這『家』的分配法,不知誰定的,真是無理之極了。」

生活在孩子們中間,豐子愷彷彿完全忘卻自己是個大人,如此殷切寄託「普天下一家」思想。但這種思想,在冷酷現實社會,只不過是一種善良願望而已。

永葆赤子心

豐子愷有一顆「童心」,對成人世界,自然有一份恐懼,或者說厭惡。但時光不客氣,他畢竟亦漸漸老去。三十歲,只不過壯年開始,他已經怕「老」之來臨,憂心忡忡地說:「雖然明明覺得自己的體格與精力比二十九歲時全然沒有什麼差異,但『三十』這一觀念籠在頭上,猶之張了一頂洋傘,使我的全身蒙了一個暗淡色的陰影。」心理上有「兒童相」,生理與生活環境卻無法擺脫「大人相」,這成為很大矛盾,也平添無限苦惱。

因此,豐子愷說:「我自己明明覺得:我是一個二重人格的人。一方面是一個已近知天命之年的、三男四女俱已長大的、虛偽的、冷酷的、實利的老人;另一方面又是一個天真的、熱情的、好奇的、不通世故的孩子。這兩種人格,常常在我心中交戰。雖然有時或勝或敗,或起或伏,但總歸是勢均力敵,不相上下,始終在我心中對峙着。為了這二者的侵略和抗戰,我精神上受不少的苦痛。」

有時,他甚至希冀父母親的安全感。當孩子被花貓捕鼠所嚇,直奔投他懷裏時,不禁感嘆:「我在世間,也時時逢到像貓與老鼠大戰的恐嚇,也想找一個懷來奔投。可是,到現在還沒有找到。」

誠然,豐子愷企慕孩子天真生活,但他畢竟深察社會痼疾,熟諳世態炎涼。當他從兒童生活中獲得感興,描寫這一感興時,不免帶上社會色彩。他愛憎分明,憧憬兒童生活與詛咒成人社會互為因果。然而,他在評判中看不到希望,看到的是,孩子們逐漸走向成年,踏入社會而受薰染。他認為,長大就是走出人生黃金時代。

豐子愷對孩子們哀嘆:「但是,你們的黃金時代有限,現實終於要暴露的。這是我經驗過來的情形,也是大人們誰也經驗過來的情形。我眼看見兒時伴侶中的英雄,好漢,一個個退縮,順從,妥協,屈服起來,到像綿羊的地步,我自己也是如此。『後之視今,亦猶今之視昔』,你們不久也要走這條路呢!」「我的孩子們!我憧憬於你們的生活,每天不止一次!我想委曲地說出來,使你們自己曉得。可惜到你們懂得我的話的意思的時候,你們將不復是可以使我憧憬的人了。這是何等可悲哀的事啊!」

他一再感嘆脫離黃金時代,走向成人世間,是「往日的一切雄心和夢想已經宣告失敗,開始在遏制自己的要求、忍耐自己的慾望」的悲哀。對兒女奔向成長,他有無限不放心,「因為這好比把你從慈愛的父母身旁遣嫁到惡姑家裏去」。

豐子愷畏懼成長,但事實無法逃避,人總要長大。為了對抗成人世界虛偽、冷酷、實利,他提出一種反璞歸真方法。他說:「昔日的兒童生活相能『佔據』我的心能使我歸順它們;現在的世間相卻只是常來『襲擊』我這空虛寂寥的心而不能佔據,使我歸順。」他會時刻回憶童年一切,因為從「真率的兒童生活中夢見了自己過去的幸福,覓得了自己失去的童心。」

在豐子愷散文中,有無數深情款款追憶兒時生活的文字:他忘不了,祖母每年大規模養蠶,吃桑葚、走跳板的樂事;他忘不了,站在書桌旁,等着愛吃蟹的父親,給他一隻蟹腳的日子;他忘不了,跟隔壁豆腐店王囝囝學釣魚,躲在扶梯底下學塗畫,這些令人神往的生活小趣。

他說:「我看見世間的大人都為生活瑣屑事件所迷着,都忘記人生的根本:只有孩子們保住天真,獨具慧眼,其言行多足供我欣賞者。」天真就是人的本性,有了本性,就是大丈夫無畏氣概。故他「覺得孩子們都有大丈夫氣,大人比起他們來,個個都虛偽卑怯。又覺得人世間各種偉大的事業,不是那種虛偽卑怯的大人們所能致,都是具有孩子們似的大丈夫氣的人所建設的。」這正是「大人者不失其赤子之心」的意思。

因此,在物慾功利的成人世間,如果能夠像「千萬條陌頭細柳,條條不忘記根本,常常俯首順着下面,時時藉了春風之力,向處在泥土中的根本拜舞,或者和它親吻」。「高而不忘本」值得讚頌,人長大了,能反璞歸真保持「兒童相」,的確是一件可喜的事情。

(圖片由豐一吟提供)