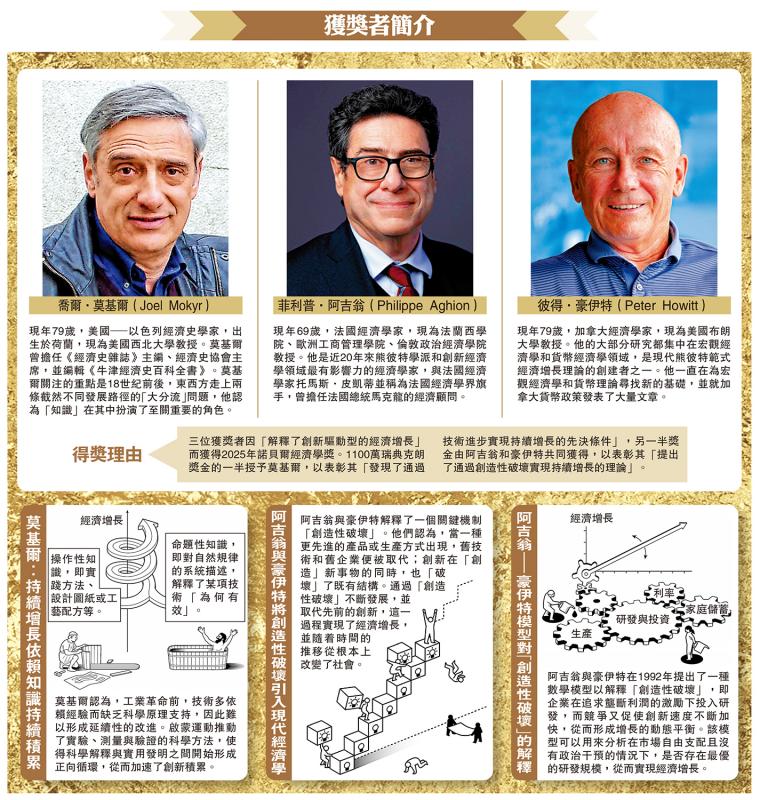

圖:獲獎者簡介

瑞典皇家科學院13日宣布,將2025年諾貝爾經濟學獎授予美以雙重國籍經濟學家莫基爾、法國經濟學家阿吉翁和加拿大經濟學家豪伊特,以表彰他們對「創新驅動經濟增長」理論的闡釋。在人工智能、機器人等新興技術蓬勃發展之時,三位獲獎者的研究不僅深化了人們對經濟長期增長的理解,也為當代發展問題提供了啟示。此外,得主批評美國總統特朗普的關稅政策阻礙經濟發展,而阿吉翁則呼籲歐洲在技術發展上學習中國。

【大公報訊】經濟增長是經濟學研究的古老而又核心的議題。瑞典皇家科學院指出,過去200年,世界經濟增長速度空前高漲。其根基在於源源不斷的技術創新;持續的經濟增長源於新技術取代舊技術,這一過程被稱為「創造性破壞」。今年的諾貝爾經濟學獎得主運用不同的方法,闡釋了這一發展模式的成因,以及持續增長的必要條件。

莫基爾通過「揭示了通過技術進步實現持續增長的先決條件」,獲得一半獎金;另一半獎金由阿吉翁和豪伊特共同獲得,他們「提出了通過創造性破壞實現持續增長的理論」,這兩位學者長期進行學術研究方面的合作。諾貝爾經濟學獎今年獎金總額為1100萬瑞典克朗(約900萬港元)。

知識成為土壤 創新促進發展

莫基爾是歐洲經濟史專家,他通過研究歷史資料,揭示了為何持續增長會成為現代經濟的常態。他指出,要讓創新形成「自我生成」的持續過程,不僅要知道「某項技術可行」,更要理解為何「可行」。他認為,工業革命之所以成為歷史轉捩點,正是因為科學解釋與實用發明之間開始形成正向循環,知識體系得以累積。

阿吉翁和豪伊特則研究了持續增長背後的運行機制。兩人將上世紀著名奧地利經濟學家熊彼特提出的「創造性破壞」思想引入現代經濟學,藉以說明技術進步如何通過破壞舊有結構而推動經濟增長。他們在1992年提出了一個數學模型:當更優質的新技術產品進入市場時,舊技術就會被淘汰或「破壞」。但技術創新擁有雙重效應:一方面,更優的創新技術提高了長期增長潛力,推動經濟持續發展;另一方面,舊技術被淘汰,原有企業和相關利益集團便會在競爭中敗下陣來。該模型顯示,企業在追求壟斷利潤的誘因下投入研發,而競爭則促使創新速度不斷加快,進而形成增長的動態平衡。

諾貝爾經濟學獎評審委員會主席哈斯勒表示,獲獎者的研究表明,經濟增長並非理所當然,「我們必須維護推動創造性破壞的機制,否則人類社會可能重新陷入停滯。」

開放是增長的動力

莫基爾在採訪時坦言,擔憂在美國總統特朗普的治理下,美國可能失去科學研究與教育領域的領先地位。他向路透社表示:「現任政府對高等教育與科學研究的打壓,可能是史上最嚴重的自毀長城之舉,此舉實屬自取滅亡,且完全受無關緊要的政治因素驅使。」

阿吉翁和豪伊特表達了對特朗普關稅政策的不滿。阿吉翁表示,去全球化與關稅等因素恐阻礙經濟增長。他稱「開放是增長的動力」,並直言自己「不樂見美國的保護主義浪潮」。豪伊特則表示,特朗普的關稅政策只會抑制創新發展。他說,特朗普試圖使製造業回流到美國的想法,絕不是明智的經濟政策。

此外,阿吉翁與中國學術界淵源頗深。自上世紀90年代起,他積極參與中國經濟改革的討論,他的部分研究成果也被引介入中國學界,還曾獲得中國經濟學界享有最高聲譽的獎項之一、孫冶方經濟科學獎。阿吉翁認為歐洲在技術發展目前已經掉隊,在受訪時呼籲歐洲向中國和美國學習。「在歐洲,我們以競爭政策的名義強烈反對任何形式的產業政策。但我覺得,我們應該學習(中美)這兩個國家,找到協調國防、氣候、人工智能等領域產業政策的方法。」 (綜合報道)