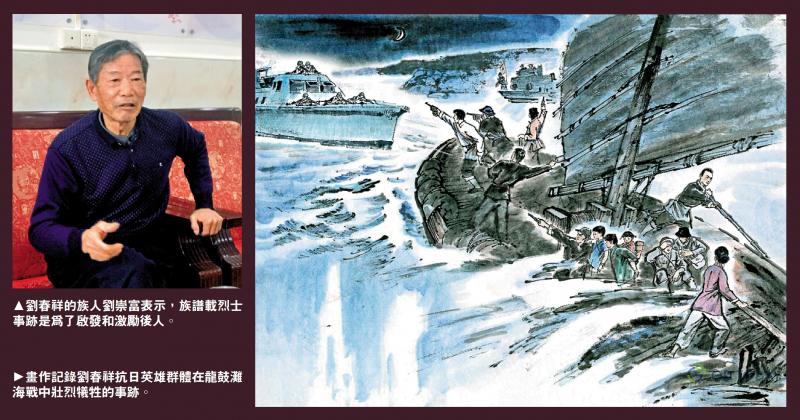

左圖:劉春祥的族人劉崇富表示,族譜載烈士事跡是為了啟發和激勵後人。右圖:畫作記錄劉春祥抗日英雄群體在龍鼓灘海戰中壯烈犧牲的事跡。

在香港抗戰的烽火歲月裏,無數英雄以熱血守護家園,他們的名字或被銘記,或湮沒於風沙。《大公報》日前刊發劉春祥烈士事跡,引發社會各界強烈反響,網民紛紛留言「致敬英雄祖輩」。

劉春祥的族人、82歲的劉崇富保存着《鎮隆塘角劉氏族譜》─這是證實劉春祥為惠陽人的關鍵史料。劉崇富接受《大公報》專訪時表示,家族中有許多人曾遠赴香港參與抗戰,其中不乏年紀輕輕就加入「小鬼隊」的成員。原東江縱隊港九獨立大隊老游擊戰士聯誼會副會長林鳴指出,香港三年零八個月的抗戰中,無數無名英雄前仆後繼抗擊日寇,他們都應被持續尋找與莊重紀念,所有倖存者更應銘記其姓名與事跡。\大公報記者 李慧妍

龍鼓灘奮戰日軍 壯烈犧牲

80多年前,無數英雄先烈以熱血守護家園,換來我們今日社會的安寧與繁榮發展。港九大隊大嶼山中隊隊長劉春祥,便是這群英烈中的代表。1943年5月的一個夜晚,他率領六名班排骨幹,自大嶼山東涌乘舟出發,奔赴屯門龍鼓灘執行任務,途中遭遇日軍炮艇伏擊。激戰之後,小舟被擊沉,劉春祥與六名戰友及船家一家五口同殉海天,壯烈成仁。

近日,《大公報》獲得線索,在香港學者與內地相關部門的共同努力下,已初步確認劉春祥烈士的家鄉為廣東省惠州市惠陽區鎮隆鎮塘角村,然而其在安南及香港的親屬仍未尋獲。為了讓烈士的名字與家國記憶再度相逢,《大公報》日前獨家報道,相關方面正努力徵集線索,盼知情者伸出援手,協助尋人。有網友留言感慨:「無畏無懼思衛國,忠肝赤膽寫春秋,英雄莫惜身後名,大仁大義記丹靑。」鏗鏘的詩句,寄託着對革命前輩無私無畏的抗戰精神的深切敬意。

劉春祥的族人劉崇富昨日接受《大公報》專訪時表示,家族長輩們早年便流傳着劉春祥參與抗戰的故事,這些事跡主要通過口耳相傳的方式流傳下來,因此並不完全,但足以讓後人了解劉春祥及其他族人參與抗日戰爭的情況。劉崇富於2005年參與了「劉氏族譜」的編印,他指出,關於族譜中劉春祥的事跡,是上世紀六七十年代劉崇富的叔叔劉春球在香港搜集整理。劉春球與劉春祥年紀相若,此前長期在香港生活,改革開放後才返回惠陽定居,已去世多年。

劉崇富透露,當地在抗戰前就有不少人前往安南,抗戰期間,部分人返回支援,參與游擊隊活動,亦有不少人前往香港支援。雖然家族中有多位成員參與抗戰,但由於信息傳遞不暢,許多事跡未被詳細記錄。他說:「族譜裏單獨寫了包括劉春祥在內的幾個人的事跡、歷史和簡歷,是為了啟發和激勵後人。」

劉崇富強調,事實上,當年參與抗戰的人數眾多,劉春祥是其中一位代表,「當時游擊隊在村中來來往往,有識之士都會加入其中。」劉崇富說,無數英雄共同為了相同的目標而英勇流血,為抗戰的勝利付出了巨大犧牲,「抗戰的勝利,不僅僅是前線戰士的功勳,還有無數無名的普通民眾默默奉獻。」

講好烈士故事 弘揚抗戰精神

原東江縱隊港九獨立大隊老游擊戰士聯誼會副會長林鳴表示,尋訪烈士故居不僅是還原歷史,更是對精神火種的再點亮。「講好劉春祥等烈士的故事,才能更好銘記歷史、告慰英靈。」林鳴說,劉春祥的事跡代表着一種視死如歸、守護民族與家園的精神,是將個人安危置於身後、將人民利益擺在最前的選擇。抗戰長河裏,還有無數默默無名的英雄值得持續尋找與紀念。他們在最困難的年代為民族生存慨然捐軀,我們所有的倖存者都應該記住他們的名字與事跡,讓這份精神代代相傳、發揚光大。

香港地方志中心副總編輯、香港史專家劉蜀永指出,龍鼓灘海面上的那一幕,映照出軍民同心的可貴。劉春祥與其他班排骨幹犧牲時,船家全家都在船上,那是他們一家唯一的生計與財產。「他們難道不知道海上有日本炮艇嗎?不知道危險嗎?他們當然知道。正因為港九大隊在共產黨領導下,既打擊土匪、安定民心,又把抗日宣傳深入基層,才贏得了百姓的信任與擁護。」劉蜀永指出,這一家人不顧身家性命、財產安危,全心支援游擊隊,令人動容。他強調抗戰勝利並非僅靠前線將士浴血,也是千千萬萬普通人民默默的奉獻和犧牲共同鑄成。「很多人不是部隊戰士,卻在關鍵時刻站出來,他們也是無名英雄。」

回望來路,勝利從不輕易,正如劉蜀永所指出:「國家的勝利,是無數抗戰前輩不怕犧牲、浴血奮戰才艱難取得的。我們在紀念抗戰勝利80周年之際,更應盡可能梳理這些前輩的歷史,讓後人繼承並發揚他們的抗戰精神,為中華民族偉大復興貢獻力量。」