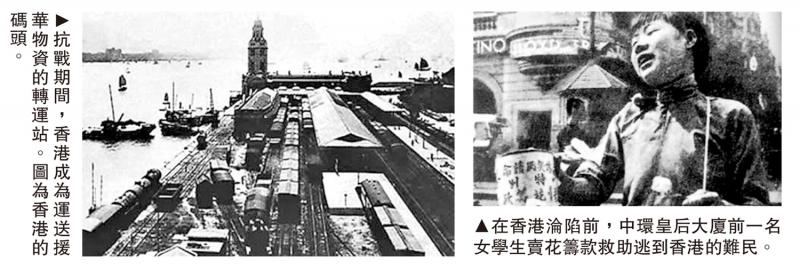

左圖:抗戰期間,香港成為運送援華物資的轉運站。圖為香港的碼頭。右圖:在香港淪陷前,中環皇后大廈前一名女學生賣花籌款救助逃到香港的難民。

在中國人民抗日戰爭這場持續14年的血火淬煉中,有一座「東方之珠」始終與祖國同頻共振,有一群熱血兒女用生命與熱血鑄就了不朽的抗戰豐碑。香港的抗戰,是中國的抗戰;香港的記憶,是人類的共同記憶。

2025年9月3日,當我們在紀念抗戰勝利80周年的莊嚴時刻回望香港──這座城市用資金、物資、人力乃至鮮血,書寫了一部「小城大義」的抗戰史詩;用國際視角下的戰略貢獻,證明了自己是世界反法西斯戰爭不可或缺的一環。

反法西斯戰爭中的「東方支點」

香港在世界反法西斯戰爭中具有不可替代的戰略意義。英國戰時內閣文件明確指出:「香港是遠東地區的重要戰略支點,其存在與否直接影響盟軍在東南亞的補給線與情報網絡。」香港民眾的全民抗戰行動,不僅是中國抗戰的重要組成部分,更為世界反法西斯戰爭作出獨特貢獻,贏得國際社會的尊重與讚譽。

英國國家檔案館解密文件顯示,1941年香港淪陷前,香港的港口與鐵路系統承擔了「盟軍援華物資的70%中轉任務。」美國戰略情報局(OSS)1943年的評估報告指出:「香港的地下情報網絡(以東江縱隊為主)提供的日軍動向情報,多次幫助盟軍規避重大損失,其價值相當於一個前線情報站。」

全面抗戰初期,中國大陸沿海港口(如上海、廣州)相繼被日軍封鎖,香港卻因英國殖民管治下的特殊地位,成為國際援華物資輸入與中國戰略物資輸出的「唯一通道」。這裏的每一列火車、每一艘貨輪、每一條山徑,都承載着「絕不斷供」的信念。

1938年2月至10月,九廣鐵路的鐵軌上,軍用物資列車日夜不息──13萬噸物資從這裏駛向抗日前線,其中包括7.2厘米口徑迫擊炮、馬克沁重機槍、步槍、子彈、飛機零件。與此同時,宋慶齡創立的「保衛中國同盟」像一座「橋樑」,連接着國際友人的善意與敵後戰場的急需。1939年,該同盟通過國際募捐,募集到青黴素等稀缺藥品50噸、手術器械3萬套。這些救命物資經東江縱隊交通線,穿越日軍封鎖線,送抵延安及華北抗日根據地。一位八路軍老戰士曾回憶:「那時傷口感染就是死刑,有了這些青黴素,多少戰友從鬼門關爬了回來。」

各界籌款支援 中轉海外捐款

全面抗戰爆發後,香港迅速成為海外華人支援祖國的「資金中轉心臟」。這裏的每一間商舖、每一所學校、每一條街巷,都湧動着「有錢出錢」的熱血──不是簡單的募捐,而是一場全民參與的「生命接力」。

「七七事變」後,香港街頭湧現出數十個以援戰為宗旨的社會團體:香港學生賑濟會的少年們舉着「一文錢也是力量」的標語牌,穿梭於中環的茶樓酒肆;香港婦女慰勞會的姐妹們連夜趕製棉衣,將售衣所得悉數捐給前線;香港中華總商會救亡分會的商人們則聚集在會議室裏,一筆筆核對匯款單據……

1940年,香港「廣東救濟會」聯合工商界開展「義賣救國」,3天內,從先施百貨的櫥窗到街邊小販的推車,所有商品均以成本價或無償方式義賣,最終籌得港幣50餘萬元,專項用於援助廣東敵後抗日游擊隊。

作為全球華人聚居地,香港是海外捐款的中轉樞紐:1937-1941年間,通過「華僑捐款匯轉處」,香港僑商累計匯款超港幣5000萬元。其中,南洋華僑在港設立的「僑胞救國聯合總會」組織僑商每月固定捐款港幣20萬元,如同「按月寄往家鄉的家用」。

香港是抗戰時期的「文化燈塔」,這裏的報紙、書籍、電影、戲劇,如同星星之火,點燃了民眾的抗爭熱情,凝聚了「中國不會亡」的信念。

20歲女情報員寧死不屈

抗戰期間,香港出版《大公報》《華商報》《星島日報》等數十種抗日報刊,日均發行量超10萬份。出版界印刷《論持久戰》《抗日游擊戰爭的戰略問題》等書籍50餘萬冊,通過秘密渠道送抵內地,成為民眾抗戰的「思想武器」。電影界拍攝《保衛中國同盟》《八百壯士》《孤島天堂》等20餘部抗日影片。戲劇界組建「抗日救亡劇社」,在街頭、學校演出《放下你的鞭子》《松花江上》等劇目。一位老觀眾回憶:「那些戲演完,街上全是報名參軍的小伙子。」

1941年12月25日,香港淪陷。但侵略者的鐵蹄並未嚇倒香港兒女──以港九大隊為代表的抗日武裝,在日軍統治下堅持戰鬥,用鮮血詮釋了「最後一顆子彈留給自己」的決絕。

據史料記載,港九大隊在抗戰期間共犧牲200餘名隊員。1942年,短槍隊隊長吳振聲(旺角青年)率隊偷襲日軍元洲仔哨所,為掩護隊員撤退,他獨自吸引火力,身中數彈犧牲,年僅24歲。整理遺物時,戰友們發現他的口袋裏只有一張照片:母親站在碼頭微笑。

1943年,海上中隊中隊長陳培(漁民出身)率隊在大鵬灣伏擊日軍運輸船,展開白刃戰。當隊友勸他撤退時,他說:「我是漁民的兒子,這片海是我的家!」他最終壯烈犧牲。

1944年,情報員李雁鳴在傳遞日軍「掃蕩」情報時被捕,日軍用燒紅的烙鐵烙她的手掌,用竹籤釘她的指甲,她咬碎牙關只說一句:「我不知道!」最終被活埋,年僅20歲。

而香港民眾的集體犧牲同樣慘烈:1942年「青山事件」中,日軍因懷疑青山村村民協助港九大隊,屠殺村民300餘人;1943年,日軍在新界大埔搜捕抗日志士,逮捕民眾500餘人,其中200餘人被殺害。不完全統計顯示,整個抗戰期間,香港籍人士在各類抗戰活動中犧牲的總人數超3000人──他們中有戰士、有情報員、有醫護,也有送情報的報童、藏傷員的房東、送糧的農婦……

3000餘名英烈的名字或許難以一一鐫刻,但他們用生命鑄就的精神豐碑,與《開羅宣言》《波茨坦公告》等國際法律文件共同構成歷史正義的基石;香港民眾的集體奉獻,與中國人民的14年抗戰、世界反法西斯同盟的並肩作戰,共同譜寫了人類追求和平與自由的壯麗篇章。

正如聯合國教科文組織在「世界記憶遺產」項目中強調的:「抗戰記憶屬於全人類,香港抗戰是其中不可分割的部分。」今天的我們,更應銘記這份「香港不缺席」的歷史真相,傳承這份跨越國界、超越時空的抗戰精神──因為和平的曙光,從來都是由無數英雄的犧牲與全人類的團結共同點亮。

文:秦漢