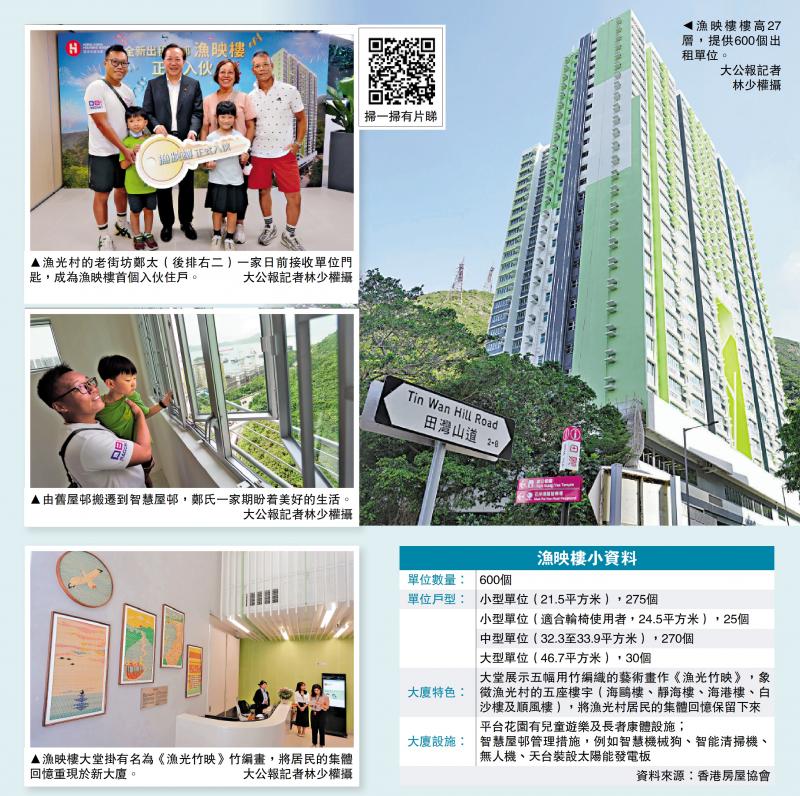

圖:漁映樓小資料

有逾60年歷史的香港仔漁光村,第一期重建踏入搬遷期,在房屋協會的原區安置安排下,300多個重建戶將在接下來幾個月,陸續遷往在田灣石排灣道全新落成的「漁映樓」。漁光村老街坊鄭太是漁映樓第一個住戶,她手裏攥着兩串新鎖匙,一串是自家的,一串是兒孫一家的,三代共兩戶人家,在全新的樓層裏巧緣成了對門鄰居。

在漁映樓,除了有老街坊們重聚,再續鄰里情,還有象徵着漁光村集體回憶的五幅竹編畫,意味漁光村的故事在這座新廈延續譜寫下去。\大公報記者 易曉彤

五幅《漁光竹映》掛大堂

8月12日(上周二),鄭太走進漁映樓大廈,目光先落到懸掛在大堂的《漁光竹映》竹編畫──這是房協聯合舊街坊和本地竹藝設計師做的,五幅畫作呼應漁光村五座以漁港及大海元素而命名的樓宇,分別為海鷗樓、靜海樓、海港樓、白沙樓及順風樓,竹絲裏織着漁船、海鷗等,「像把老地方的影子帶過來了」。

漁光村原本是協助安置香港仔漁港居民上岸生活的公共屋邨,30多年前,鄭太一家從住家艇遷到漁光村白沙樓,對南區有難以割捨的情懷。這天在漁映樓,她與家人們踩着嶄新的地磚步向新居,打開家門,望向窗外就是南區的山和海,兒子說,「從小在南區長大,工作也在這,能原區安置,比什麼都好,以後舊街坊亦能繼續見面聯誼,充滿歸屬感。」鄭太笑眼彎彎,指了指對面的門牌,「最幸運的是,兒子一家抽中了對面的單位,以後喊一聲開飯,孫子就能跑過來」。

75歲的陳伯住在漁光村順風樓,他和家人正着手為搬屋做準備。「以前這樓裏多熱鬧啊,家家戶戶不鎖門,向這家借米、那家借鹽,或者隔籬鄰舍煮好飯,叫大家一齊食,這都是常事」,他笑着回憶道。他還記得昔日每到周末,走廊就成了孩子們的玩耍天地,大人們搬來小桌,圍着打麻雀,充滿歡聲笑語。

陳伯站在漁光村的路口往漁映樓的方向望,「現在就盼着搬去漁映樓,有電梯不用爬樓」。他最惦記的是一班舊村老街訪,「不是拆了就沒了,人還在,街坊情還在,換個新樓住,到時候在大堂碰見了,還能像從前那樣笑談幾句,日子照樣熱熱鬧鬧的。」

「原區安置對居民來說是很重要的訴求,這個項目正正反映了房協推展舊邨重建時,以人為本的精神。」香港房屋協會總監(物業管理)潘源舫表示,房協在漁映樓的規劃建造過程,也考慮傳承,「『漁映』就是希望保留漁光村的特色,讓街坊搬到這裏後,有一種聯繫。」而漁映樓的白色、綠色相襯的外牆,與周邊的環境融為一體,恰似是對漁光村記憶的延續。

首四年可獲租金減免

漁映樓有600個出租單位,由適合小家庭的兩房單位,以至可居住七人家庭的大單位。遷往漁映樓的300多個漁光村重建戶,包括第一期重建的順風樓、白沙樓及海港樓,以及約40戶受第二期重建影響、自願提早搬遷的住戶,他們可獲提供搬遷津貼一萬多元至三萬多元不等,首四年可獲租金減免,選單位時有三次抽籤機會。漁光村剩餘單位會可供房協其他重建屋邨,包括觀塘花園大廈、真善美村的住戶搬遷。

潘源舫表示,漁光村第一期重建地盤將於明年第一季,交給項目策劃部開始安排清拆重建,預計2034年完成。漁光村全部完成重建後,將提供逾2900個單位,數量是重建前的兩倍半。