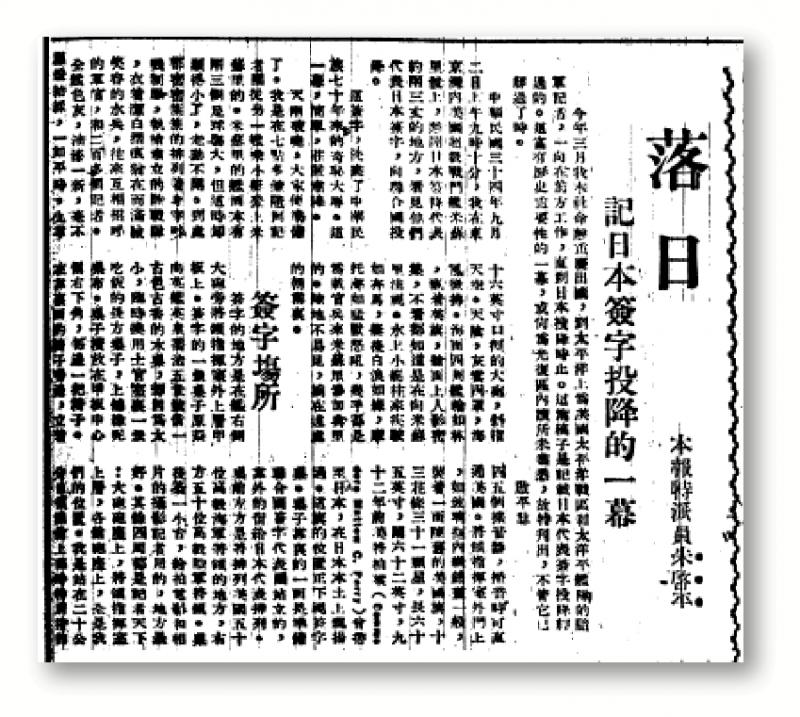

圖:一九四五年九月二日,在東京灣美國軍艦「密蘇里」號上,舉行日本簽字投降儀式,大公報特派記者朱啟平寫下通訊名篇。

【大公報訊】在抗戰時期,《大公報》經歷了十四年特定的背景和環境,也在歷史上留下了很多功績輝煌、彪炳千秋的知識分子。談及此,朱海激動地說:「這一段歷史離今天八十多年了,我覺得辦報人往往忽略寫自己,新聞人在中國的舞台藝術上還幾乎是空白,我應該把他們寫出來。我相信《大公報》的這段歷史和故事,不受任何載體的影響,它傳播的是一個薪火相傳的民族精神,這一群人堪稱民族精神具象化的代表。如今是網絡和手機時代,媒體傳播的工具和載體換了,但精神不能換,信仰不能換,所以我覺得這個作品是有現實意義的。」

傳播薪火相傳民族精神

為了寫《一張報紙的抗戰》劇本,朱海翻閱了逾百本書,包括新聞史學家方漢奇的《大公報百年史》,「讀這些書很艱難,原因是要去摳一些時代的細節,要去比對書和書之間同樣一件事的描寫。比如說當時有一個名篇《落日》,是大公報記者朱啟平見證日本在密蘇里戰艦上簽署投降書後所寫的長篇通訊,裏面寫了個細節,投降儀式結束的時間恰好是早上九點十八分,就要去核實和查對原件。再比如,在重慶的時候,毛主席給《大公報》題寫的『為人民服務』,我記憶中毛主席題寫過至少兩次『為人民服務』,一次是給黨內的,一次是給《大公報》的。對一家報紙提出了黨的宗旨,就說明《大公報》的魂來自於民間,是為人民服務的。」

他還透露,劇中寫進了「濰縣集中營」,也寫了撫順戰犯管理所的謝罪碑。而作為一個重要的補充,他還是想整體的用一張報紙,一群以筆為槍的大公報人,來講述輿論戰場上的抗戰。他們的名言就是「我們是軍人,但沒有槍,拿的是筆」,當時范長江被譽為「長江一支筆,勝過百萬兵」,就是這麼來的。「這是第一次在舞台上披露日本侵華的文化隊伍,這支文化部隊叫筆部隊。觀眾看過關東軍,也看過『七三一部隊』,但是沒有在舞台上看到過一支文化部隊,沒看到過中日文化那種生死博弈。這個筆部隊我查了一下,日本軍部當年第一批公布就是在南京大屠殺以後,第一批赴中國的、赴侵華戰場上的二十二個作家,其中有好多人與魯迅很熟,裏面有個人叫林芙美子,她在戰爭以前八次來中國,五次見到魯迅,她很崇拜魯迅。但是因為軍國主義的瘋狂,導致那一代文化人和作家墮落了,偏激了,瘋狂了,反人性了。」

彰顯一份報紙巨大時代影響力

「這次創作對我自己就是一次精神和情感的洗禮,重讀《大公報》抗戰時期的報道,常常淚流滿面,不能自已,更加堅信歷史是抹殺不去的,也是否定不了的。這個劇裏面設計了一組年輕人,他們就站在當代,穿越整個歷史。這個劇本大大小小的人物有名有姓的將近三十多人,是一部大劇,彰顯一份報紙的巨大時代影響力。我希望劇中寫到的津、滬、漢、渝、港、桂這六個城市的人都去看看這個戲,看看以《大公報》的名義戰鬥、生活、犧牲的那些報界前輩們,那些偉大的民族文化先驅,當時的場景都會再現,劇中也會呈現當時的演唱方式,《大公報》上的一批精彩文字已經摘出來了,包括社評和通訊中那些犀利和帶着硝煙的,帶着戰鬥情感的文字都將在八十年後的舞台上再現。」