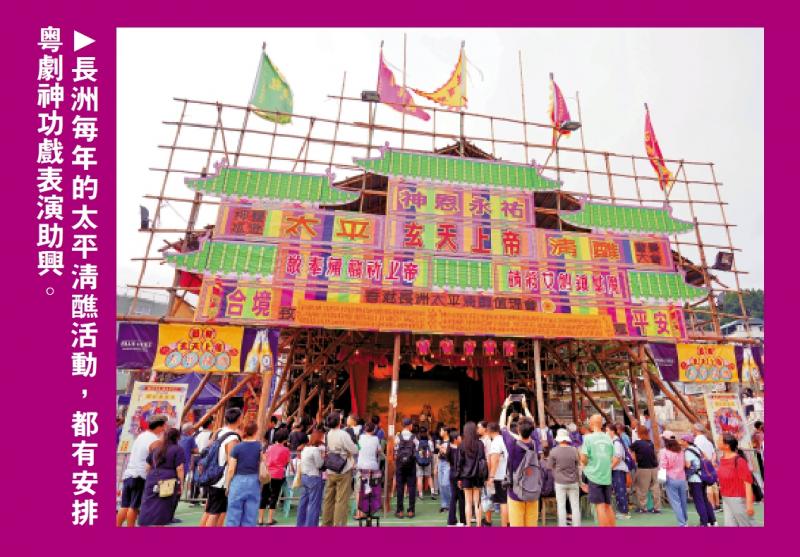

圖:長洲每年的太平清醮活動,都有安排粵劇神功戲表演助興。

長洲太平清醮活動已傳承百多年,2001年起定農曆四月初八(即佛誕)舉行,2011年更被列入第三批國家級非遺名錄。

據長洲島民相傳,太平清醮起源於清代晚期,當時長洲曾發生瘟疫,島民死亡枕藉。為求消災,惠潮籍居民延請高僧,在北帝廟前設壇拜懺,超度水陸孤魂,更奉北帝神像綏靖遊行街道,瘟疫果然停止,從此島民每年農曆四月上旬,也舉辦太平清醮,酬謝北帝神恩,祈求掃除瘟疫,保境平安。

長洲太平清醮最觸目的活動,莫過於搶包山以及飄色巡遊。1920年代初,有長洲居民於佛山看到飄色巡遊,於是引入長洲的打醮巡遊,漸漸變為每年重頭戲。飄色主題每年不同,由長洲各街坊會及體育會各自構思、設計和製作,安排小朋友扮演不同人物,除了中國傳統故事人物,也有諷刺時弊的主題。

「搶包山」在太平清醮完成所有祭祀後舉行,拿到越多包山頂的包子,代表取得越多福氣。不過在1978年發生嚴重事故,包山竹棚不勝負荷,釀成24人嚴重受傷,當時政府下令停辦,改為分派形式。

2003年沙士疫情重創香港,為重振本地經濟及旅遊業,特區政府批准2005年復辦搶包山,但已由民俗活動改為比賽,所用的包山亦為另外搭建,並非祭祀所用的三座包山。

現時包山竹棚改為鋼架,包山高約14米,直徑約3米,外圍用竹枝覆蓋,再掛上數千個平安包。為避免太陽照射下包子變壞,自2007年已改用塑膠「仿真包」代替,包面印上「平安」二字,寓意沒有意外發生、平平安安。\大公報記者 賴振雄