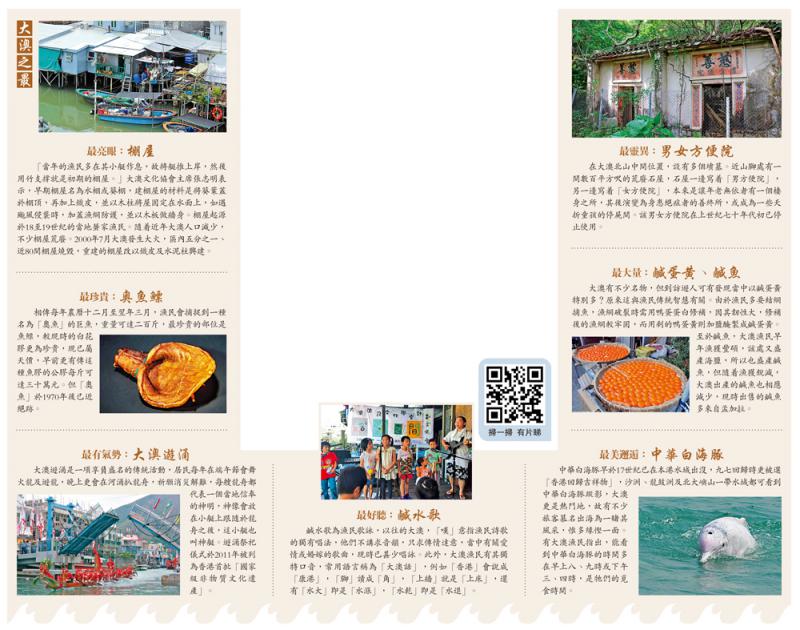

最亮眼:棚屋

「當年的漁民多在其小艇作息,故將艇推上岸,然後用竹支撐就是初期的棚屋。」大澳文化協會主席張志明表示,早期棚屋名為水棚或葵棚,建棚屋的材料是將葵葉蓋於棚頂,再加上鐵皮,並以木柱將屋固定在水面上,如遇颱風侵襲時,加蓋漁網防護,並以木板做牆身。棚屋起源於18至19世紀的當地蜑家漁民。隨着近年大澳人口減少,不少棚屋荒廢。2000年7月大澳發生大火,區內五分之一、近80間棚屋燒毀,重建的棚屋改以鐵皮及水泥柱興建。

最珍貴:奧魚鰾

相傳每年農曆十二月至翌年三月,漁民會捕捉到一種名為「奧魚」的巨魚,重量可達二百斤,最珍貴的部位是魚鰾,較現時的白花膠更為珍貴,現已屬天價,早前更有傳這種魚膠的公膠每斤可達三十萬元。但「奧魚」於1970年後已近絕跡。

最有氣勢:大澳遊涌

大澳遊涌是一項享負盛名的傳統活動,居民每年在端午節會舞火龍及遊龍,晚上更會在河涌扒龍舟,祈願消災解難,每艘龍舟都代表一個當地信奉的神明,神像會放在小艇上跟隨於龍舟之後,這小艇也叫神艇。遊涌祭祀儀式於2011年被列為香港首批「國家級非物質文化遺產」。

最好聽:鹹水歌

鹹水歌為漁民歌詠,以往的大澳,「嘆」意指漁民詩歌的獨有唱法,他們不講求音韻,只求傳情達意,當中有關愛情或婚嫁的歌曲,現時已甚少唱詠。此外,大澳漁民有其獨特口音,常用語言稱為「大澳話」,例如「香港」會說成「康港」,「腳」讀成「角」,「上牆」就是「上床」,還有「水大」即是「水漲」,「水乾」即是「水退」。

最靈異:男女方便院

在大澳北山中間位置,設有多個墳墓。近山腳處有一間數百平方呎的荒廢石屋,石屋一邊寫着「男方便院」,另一邊寫着「女方便院」,本來是讓年老無依者有一個棲身之所,其後演變為身患絕症者的善終所,或成為一些夭折童孩的停屍間。該男女方便院在上世紀七十年代初已停止使用。

最大量:鹹蛋黃、鹹魚

大澳有不少名物,但到訪遊人可有發現當中以鹹蛋黃特別多?原來這與漁民傳統智慧有關。由於漁民多要結網捕魚,漁網破裂時需用鴨蛋蛋白修補,因其韌性大,修補後的漁網較牢固,而用剩的鴨蛋黃則加鹽醃製成鹹蛋黃。至於鹹魚,大澳漁民早年漁獲豐碩,該處又盛產海鹽,所以也盛產鹹魚,但隨着漁獲銳減,大澳出產的鹹魚也相應減少,現時出售的鹹魚多來自孟加拉。

最美邂逅:中華白海豚

中華白海豚早於17世紀已在本港水域出沒,九七回歸時更被選「香港回歸吉祥物」,沙洲、龍鼓洲及北大嶼山一帶水域都可看到中華白海豚蹤影,大澳更是熱門地,故有不少旅客慕名出海為一睹其風采,惟多緣慳一面。有大澳漁民指出,能看到中華白海豚的時間多在早上八、九時或下午三、四時,是牠們的覓食時間。