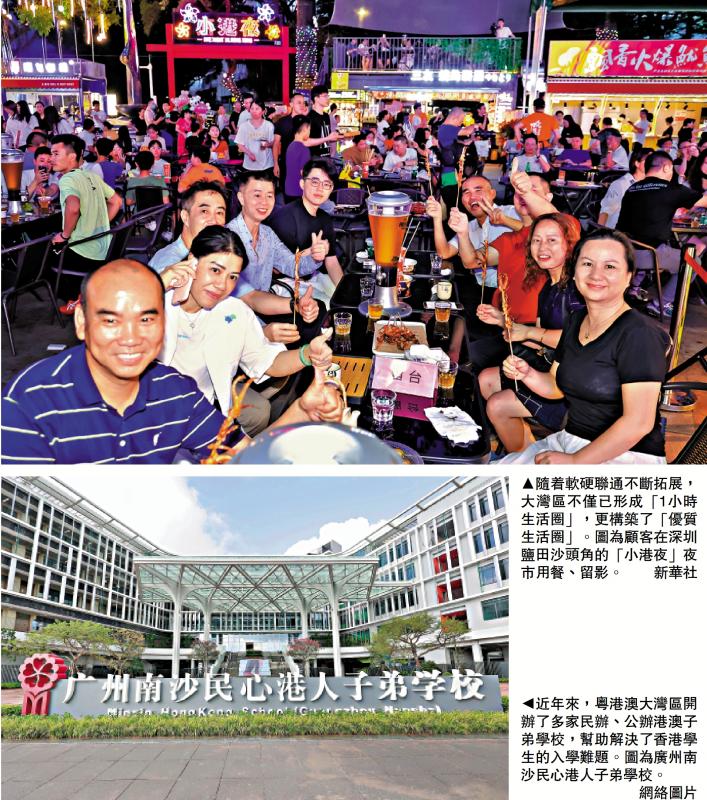

上圖:隨着軟硬聯通不斷拓展,大灣區不僅已形成「1小時生活圈」,更構築了「優質生活圈」。圖為顧客在深圳鹽田沙頭角的「小港夜」夜市用餐、留影。\新華社;下圖:近年來,粵港澳大灣區開辦了多家民辦、公辦港澳子弟學校,幫助解決了香港學生的入學難題。圖為廣州南沙民心港人子弟學校。\網絡圖片

編者按

跨江跨海通道與軌道交通串珠成鏈,「港車北上」落地實施,「灣區一小時生活圈」初現雛形;「真金白銀」的補貼與完善的配套服務,讓港青跨城創業從夢想變為現實;創科同頻共振,推動「香港研發、灣區轉化」模式落地生根;制度規則銜接加速推進,「港澳藥械通」「廣東院舍照顧服務計劃」等創新舉措落實惠民……

「十四五」期間,粵港澳大灣區在基礎設施互聯互通、規則銜接機制對接、科技協同創新、民生融合共享發展等方面呈現多重突破,為區域高質量發展注入了強勁動力。今起《大公報》推出《「十四五」灣區互聯互通》系列報道,講述這5年隨着大灣區軟硬聯通不斷拓展,「北上南下」雙向奔赴,人流、資金流、物流相互交織的生動故事,呈現粵港澳大灣區日益深度融合的新景象。

每逢周五,結束手頭的工作後,港人葉漢忠便會從香港驅車,經港珠澳大橋來到廣東江門,度過愜意的周末。兩個半小時跨越三座城市,這是他早已習慣的「灣區生活」。隨着港珠澳大橋、深中通道等基礎設施陸續建成,「港車北上」落地實施,讓一腳油門穿梭灣區多城成為常態。

據拱北海關統計,截至9月29日,今年以來經港珠澳大橋口岸進出境的車輛累計已突破500萬輛次。頻繁的跨境出行,「同城化」加速,是港人融入灣區「一小時生活圈」的生動寫照。\大公報記者 盧靜怡

「每到周末,茶餐廳門口都停滿了香港車牌、澳門車牌的私家車,十分熱鬧。」香港人葉漢忠在廣東江門一連開了兩家港式茶餐廳。和許多香港人一樣,葉漢忠以前喜歡在周末北上吃喝玩樂,內地強勁的消費力和生活煙火氣,吸引他留了下來。對於習慣了香港快節奏生活的葉漢忠來說,江門的生活節奏顯得十分鬆弛。「這裏消費物價便宜,住得寬敞,生活也很方便。」他發現很多香港朋友也選擇了在這裏定居。

灣區醫療融合 就診便利省心

香港長者陳潔瑜Helena在退休後常居廣東中山。「早上和朋友一起耍太極,平時有空也一起自駕遊,到處品嘗美食,非常開心。」Helena說,她特別感激粵港醫療資源的對接,去年中山市新增了一家適用香港長者醫療券的醫院。「回香港看病,雖然可以全部免費,但路途比較奔波,而且排隊輪候時間長。如今在中山看病也可以用醫療券,省錢又省時。」

目前,廣東可以使用香港長者醫療券的醫療機構(含醫院及專科服務點)共計21個,為北上養老的香港長者帶來極大便利。Helena讚賞稱,除醫療外,內地城市很多景點都對香港長者免費開放。「我們乘公交車也免費,在這邊生活幸福感和安全感都很高。」她說。

內地高效的醫療服務也受到年輕港人青睞。葉漢忠告訴記者,他去年曾因流感在廣東醫院看病,就診的高效率讓他印象深刻。「香港公立醫院看急診,經常排隊也要等四五個小時,但在江門,我抽血檢查,10到15分鐘就出報告了,醫生馬上給開藥,整個過程流暢快捷。」

家長:放心讓孩子在穗讀書

北上生活,子女的教育問題曾是不少香港家庭的顧慮。近年來,粵港澳大灣區開辦了多家民辦、公辦港澳子弟學校,幫助解決了香港學生的入學難題。何太太的孩子就讀於廣州首個港澳子弟班,她表示,之前一直擔心孩子的讀書問題。廣州公辦學校開設港澳子弟班後,她終於安下心來,「我先生是香港人,我是廣州人。我們希望孩子能穩定在一個地方上學。這幾年我們看到廣州港澳子弟班、港澳子弟學校越來越多,孩子小升初也可以無縫銜接本地公立學校的港澳班,這使我們很放心讓孩子在廣州讀書。」

粵港澳大灣區三地人員的頻繁流動,生動展現了北上南下的雙向奔赴。如今,葉漢忠和他的太太已經辦理了居住證,計劃今年年底在江門購房定居。他感嘆道:「內地消費沒有障礙,生活非常方便,日子過得實在,看病沒有擔憂。我們一家都完全融入了大灣區生活圈。」