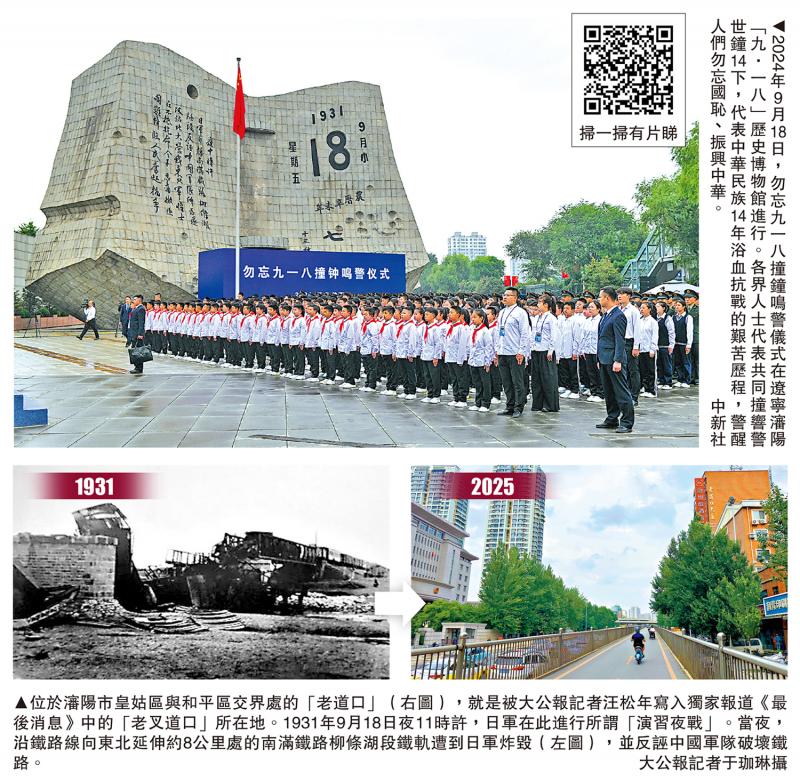

上圖:2024年9月18日,勿忘九一八撞鐘鳴警儀式在遼寧瀋陽「九.一八」歷史博物館進行。各界人士代表共同撞響警世鐘14下,代表中華民族14年浴血抗戰的艱苦歷程,警醒人們勿忘國恥、振興中華。\中新社;下圖:位於瀋陽市皇姑區與和平區交界處的「老道口」(右圖),就是被大公報記者汪松年寫入獨家報道《最後消息》中的「老叉道口」所在地。1931年9月18日夜11時許,日軍在此進行所謂「演習夜戰」。當夜,沿鐵路線向東北延伸約8公里處的南滿鐵路柳條湖段鐵軌遭到日軍炸毀(左圖),並反誣中國軍隊破壞鐵路。\大公報記者于珈琳攝

車水馬龍的瀋陽公和立交橋,毗鄰皇姑屯線與瀋大線鐵路,是連接皇姑區與和平區最為繁忙的交通樞紐。儘管歷經多次城市改造,人們仍可從橋旁佇立的「老道口大廈」、瀋陽鐵路局檔案館、瀋陽鐵路運輸中級法院等建築中,依稀辨認出它昔日的風貌──這裏,就是震驚中外的「九一八事變」發生時,被《大公報》記者汪松年寫入報道的「老叉道口」。

1931年9月18日夜11時許,日軍在此進行所謂「演習夜戰」。當夜,沿鐵路線向東北延伸約8公里處的南滿鐵路柳條湖段鐵軌,遭到日軍炸毀,並反誣中國軍隊破壞鐵路。隨後,日軍猛烈進攻中國軍隊駐地北大營,悍然發動了「九一八事變」。

與此同時,遠在天津辦報的《大公報》編輯部,以敏銳的新聞嗅覺為事變報道預留了寶貴版面。次日刊登的《最後消息》,成為國內外第一篇披露「九一八事變」的新聞,打響了報人抗戰的第一槍。而1931年9月20日發表的《本報記者謁張談話》,更是「九一八事變」後外界首次看到張學良的態度。\大公報記者 于珈琳瀋陽報道

大公報記者緊跟「日軍演習」異動

「這裏就是當年的日本附屬地。」瀋陽九一八歷史博物館原館長助理崔俊國帶着大公報記者幾經輾轉,找到「老叉道口」所在地,「這裏是最早的瀋陽火車站的前身,後來火車站遷到了距離這裏只有3公里的位置。」崔俊國介紹,「南滿附屬地」曾經是日本控制中國東北的中心,見證了其侵略活動。1905年日俄戰爭結束後,日本不僅獲得了「南滿鐵路」的控制權,還設立了「南滿鐵路附屬地」。

在「九一八事變」爆發之前,瀋陽的城市管理呈現出特殊的分治格局:一部分地區仍由中國政府直接管轄,另一部分地區則被日本人掌控。「那時,由於是附屬地,這裏有很多日本鐵道守備隊官兵。」崔俊國介紹,「而且時常有日軍所謂的『軍事演習』發生,頻率多的時候幾乎每天都有一次。」這也使得當時附近的中國居民對此類演習見多不怪,「當時大公報記者能如此敏銳地捕捉到這個消息,我想也是有他的研判的。」

自沙俄在瀋陽規劃火車站至今的200年間,老道口見證了東北大地上的風雲際會。「從老道口往東走不遠是三洞橋,這裏是皇姑屯事件的發生地,也是當年中國人修的鐵路和南滿鐵路的交匯處。」1928年,日本關東軍蓄意炸毀奉系軍閥首領張作霖所乘專列,其背後的侵略意圖與「九一八事變」如出一轍,昭示着日軍侵略中國是蓄謀已久。

《謁張談話》保留珍貴歷史材料

「九一八事變」爆發的第二日,關東軍迅速佔領了南滿、安奉鐵路沿線的重要城鎮,隨後又向長春等地發起進攻。短短4個多月,日軍先後佔領了遼寧、吉林、黑龍江三省。1932年2月,東北全境淪陷,日本拉開了侵略中國的大幕。

而早在1931年9月19日凌晨,審閱完記者汪松年報道的大公報總編輯張季鸞就深感事態嚴峻。他馬上打電話給在北平的總經理胡政之,要他設法採訪正在北平協和醫院療養的張學良。當日早晨,與張學良已是老相識的胡政之,驅車來到協和醫院。他是「九一八事變」後第一個見到張學良的記者。當時,由於等待會見的客人甚多,張學良匆忙中接受了胡政之的採訪表示:「精神恢復,步履如常,耳聾亦已大愈。」

1931年9月20日,《大公報》發表《本報記者謁張談話》,這是「九一八事變」後外界首次看到張學良的態度。張學良說:「君來訪問瀋陽之新聞乎?實告君,吾早已令我部士兵,對日兵挑釁不得抵抗,故北大營我軍早令收繳軍械,存於庫房。昨晚10時許,日兵突以300人扒入我營,開槍相擊,我軍本未武裝,自無抵抗,當被擊斃3人……」這篇由胡政之親自採寫的新聞,此後也被學界視為「九一八事變」的重要史料。

在如今的瀋陽市,北大營舊址陳列館、瀋陽二戰盟軍戰俘營舊址陳列館……一座座歷史博物館是日本侵華無可辯駁的罪證。「九.一八」歷史博物館殘歷碑莊嚴矗立,每年9月18日響徹城市上空的防空警報,不僅是悼念與警示,更是一種歷史的傳承。它提醒每一個中國人,勿忘國恥,緬懷先烈,從苦難輝煌中汲取奮進的力量。