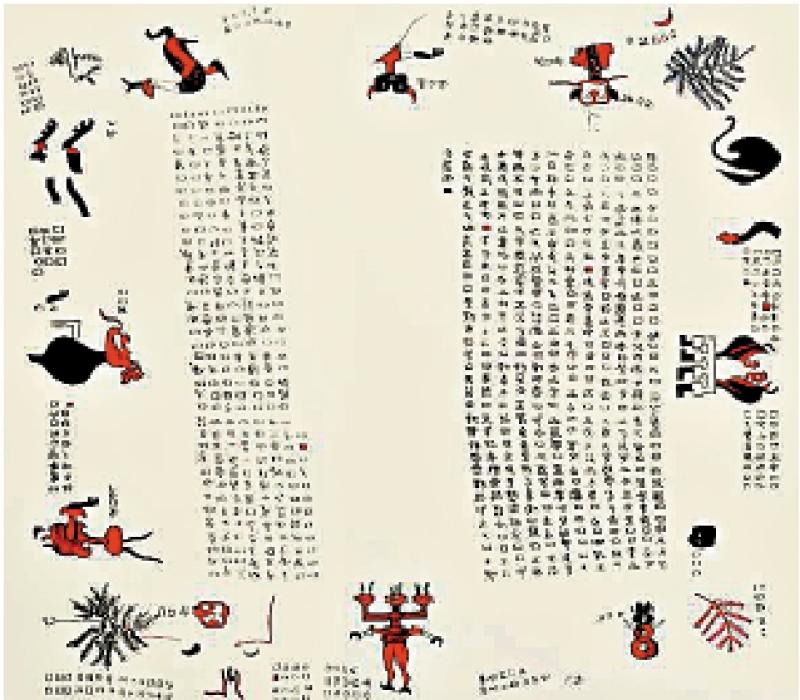

圖:《四時令》蔡修渙(蔡季襄之子)摹本。

子彈庫帛書記載古代神話、數術等眾多內容,具有重要的研究價值。北京大學中文系教授、帛書研究專家李零認為,帛書是中國學術的重要源頭之一。

李零自1980年起研究子彈庫帛書,多次赴美參加子彈庫帛書殘片的揭剝工作,與美方專家共同開展帛書的保護和修復研究。40多年間,李零探尋子彈庫帛書從出土到流轉的來龍去脈,搞清楚了彈庫帛書曲折經歷的每一環節。依據他對子彈庫帛書的溯源及流轉歷史研究成果,國家文物局於2023年底就文物的非法流失形成扎實完整的證據鏈,最終實現今次《五行令》《攻守占》的回歸。

李零表示,子彈庫帛書《四時令》圖文並茂,中間摺痕非常清晰,如今的可摺疊地圖、書籍的裝訂方式皆由帛書演變而來。《四時令》相對完整,分甲乙丙三篇,三篇文字相互顛倒,轉圈書寫轉圈閱讀,甲篇講歲、乙篇講四時,外圈的丙篇講每個月做事的宜忌。

帛書紀錄先秦節氣時令劃分

《五行令》則由兩部分組成,分別是「月名圖」和其下的文字,內容是按五行講四時十二月的宜忌。李零介紹,中國古代的五行時令把一年360日分為木、火、土、金、水五段,每段72天,按五行分出30個節氣。五行令與四時令曾並行於先秦兩漢,此後逐漸被遺忘。

《攻守占》是戰國時期融合天文曆法、哲學思想與軍事兵法的古代文獻,文字按東西南北四個方向順時針排列,轉圈抄寫在絲綢四面,內容為戰爭軍事中攻城、守城的方向宜忌和日辰宜忌,為研究古代哲學與兵法思想的重要原始資料。\大公報記者江鑫嫻