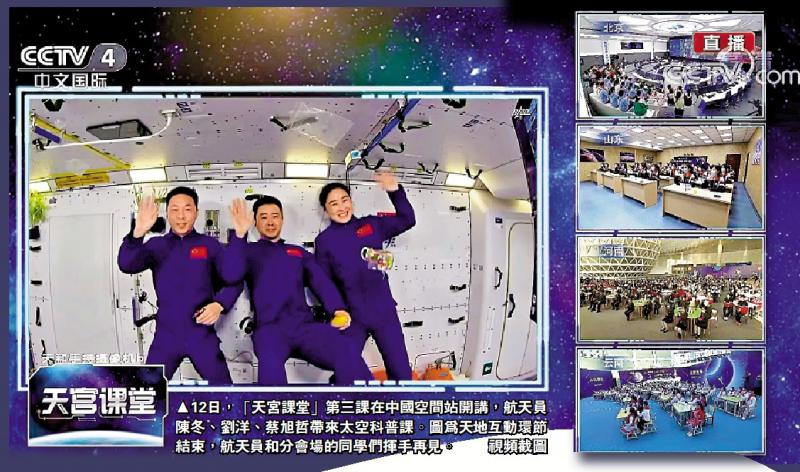

图:12日,“天宫课堂”第三课在中国空间站开讲,航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲带来太空科普课。图为天地互动环节结束,航天员和分会场的同学们挥手再见。\视频截图

太空中的水球为何会“变懒”?扳手会飞还会调头?10月12日16时01分,“天宫课堂”第三课在中国空间站问天舱登场,新晋“太空教师”神舟十四号航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲为全国青少年带来一场生动有趣的太空科普课。他们首次在天地直播中展示了长势良好的太空植物拟南芥“小南”和水稻“小薇”,水稻“小薇”的稻叶“吐水”现象在太空微重力环下更易观察。他们期待能够在空间站收获自己种植的粮食,在月球甚至火星实现袁隆平院士的禾下乘凉梦。

神舟十四号乘组12日进行的“天宫课堂”第三课时长约50分钟。授课一开始,“太空教师”们先向同学们介绍了首次启用的太空教室——问天舱。

太空实验操作精度达5微米

陈冬说,问天舱有更多新的科学实验柜。其中,科学手套箱为航天员们提供了密闭洁淨的操作空间,让太空实验更加便捷可控。未来,科学手套箱还要安装一台灵巧机械臂和一套显微操作系统,在这些仪器的共同配合下,可以给细胞做手术、穿刺,其操作精度可以达到5微米。

刘洋介绍,问天舱的生命生态实验柜,是以生物个体为研究对象的实验平台,由一个个像小房间一样的模块组成,每个房间对应不同的研究对象,就仿佛是动植物的太空旅馆。备受关注的,拟南芥“小南”和水稻“小薇”就住在这个实验柜里。

“小南非常适应太空生活,长得非常好”,陈冬介绍了拟南芥的生长情况,并直播演示采集标本的全过程。“小南”首先转移到科学手套箱中。陈冬佩戴上助力实验的MR眼镜,通过眼镜的视野,地面上的学生也可以清晰看到手套箱内的一举一动。陈冬通过语音控制MR眼镜对拍摄拟南芥的图片并传回地面。他小心地拿出剪刀采集样品,并将其装入冻存管中,待返回地球时将它们交给科学家研究。

刘洋展示了另一种在太空中生长的植物水稻“小薇”。经过70多天的生长,水稻种子已经长成一棵棵水稻植株。这次实验的重要目标,就是要实现水稻从种子到种子全生命周期的培养。在生长盒里,住着高秆和矮秆两种水稻。在地面上,刚刚萌发的水稻叶尖上会有“吐水”现象,这在微重力环境中更容易观察到。

约400名中小学生参与

本次太空授课的实验设计创意十足,在空间站微重力下的趣味现象背后是深奥的科学原理,航天员们深入浅出引导同学们一探究竟。微重力环境下毛细效应实验,通过吸管吸水的现象,展示失重环境下液体显著的毛细现象。会调头的扳手背后,则是“贾尼别科夫效应”。

据介绍,本次“天宫课堂”的地面主课堂首次在中国科学院空间应用工程与技术中心举行,并在山东菏泽、河南郑州、云南大理分设3个地面分课堂,约400名中小学生代表参加现场活动。官方表示,空间站建设和运营过程中,“天宫课堂”将持续开展太空授课活动,进行形式多样、内容丰富的航天科普教育,将持续征集关于“天宫课堂”的创意建议,欢迎社会各界特别是广大青少年踊跃参与。

天地问答节选

山东同学:为什么拟南芥和水稻的根在太空中还能向下扎到土壤里呢?

刘洋:因为植物不仅具有向重性,还有向水性,土壤含有充足的水分,所以拟南芥和水稻的种子在萌发时就会向含有水的土壤生长,同时没有了重力带来的空间感,植物的根和茎不能整齐向着一个方向生长,就会呈现出比较凌乱的状态。

河南同学:机械时锺和电子锺在太空中能正常使用吗?

蔡旭哲:电子表是没有问题的,至于机械錶,主要看是哪种工作原理的机械錶了,如果是那种有一个摆锤来回摆动的钟表,空间站是无法使用的,因为它要依靠重力来完成工作。冷原子时锺将随梦天实验舱进入空间站当中,有望实现50亿年误差1秒的超高精度纪录。

云南同学:在空间站是否可以看见其他航天员或卫星呢?

陈冬:太空中能见度非常好,但是由于每个航天器都有自己独立运行的轨道,且相互间距离非常远,所以我们很难用肉眼来看到他们。但我知道在浩瀚的宇宙中也有我们的国际同行们,在国际空间站中飞行,我们都在和平探索太空,造福人类。

北京同学:请问我该怎样做才能成为一名合格的航天员?

陈冬:我国已经启动了第四批预备航天员的选拔,这次将从海、陆、空三军现役飞行员中选拔航天驾驶员,首次从港澳地区选拔载荷专家,当然我们也会选拔航天飞行工程师,想要成为一名航天员需要经历严格的选拔和训练,我相信只要你坚定理想,认真学习,好好锻炼身体,未来一定有机会加入光荣的航天员队伍。

港生:太空实验让我惊奇

第三次“天宫课堂”于12日下午举行,神舟十四号飞行乘组3名航天员以天地互动方式进行太空授课。适逢国家首次开放港澳地区的载荷专家选拔,香港亦有学校参与是次直播“观课”,有参与的学生表示,宇航员老师展示了在微重力环境的不同实验,让他十分惊奇,衷心祝愿国家航天事业发展更进一步。财政司副司长黄伟纶、创新科技及工业局局长孙东、教育局局长蔡若莲和副局长施俊辉亦分别参与“观课”。

教育局局长蔡若莲昨日亲身至喇沙书院,与过百名中学生参与“观课”。他们一同透过大屏幕收看课堂直播。蔡若莲表示,虽今次香港的同学只能“观”课,却非常投入。课后同学更提出不少有趣、有质素的问题,可见活动激发其探索热情和追寻知识的动力。她说,中小学生暂未有机会参加载荷专家选拔,但不少同学都期待长大后参与太空探索。这次“天宫课堂”别具意义,接连了同学的未来航天梦,因此鼓励同学积极参与相关活动。

培侨中学12日同步直播,6B班的杨俊瀚同学说,许多现象在地球重力环境无法出现,他十分惊奇。他衷心祝愿国家航天事业发展更进一步。

财政司副司长黄伟纶在社交媒体上,透露自己与创新科技及工业局局长孙东、教育局副局长施俊辉一同“观课”。对于宇航员陈冬提及国家首次在港澳选拔载荷专家,黄伟纶认同航天员说:“只要你坚定理想,认真学习,好好锻炼身体,未来一定有机会加入光荣的航天员队伍中”,相信在不久的将来,香港年轻人也可以实现“航天梦”,亦为国作贡献。

云南:连线“交作业” 提问地球几种颜色

在天宫课堂第三课上,云南分课堂的同学们,被航天员点名“交作业”:你们在地面上种植的拟南芥长势怎么样了?你们观察到了什么?大理实验小学六年级的学生梅子言代表同学们汇报说,种子种下过了三天,对照组和实验组的“小南”都先后发了芽,芽非常小,呈椭圆形,又过了十天,实验组的生长速度就明显超过对照组,率先长出了第四对叶子。10月3日惊喜的发现实验组的拟南芥开花了,白色的小花非常小,这几天对照组的“小南”还没抽苔,看来经过基因编辑的早开花种子,开花期真的提前了很多,期待“小南”能够和空间站上的“小南”一起早日完成从从种子到种子的实验。

大理实验小学今年9月9日参与了“天地共播一粒种”——青少年与航天员一起种植物科普活动,学校的学生一共种植了12组拟南芥种子和6组水稻种子。

云南大理分课堂的学生向航天员提问,学生陈姝含想知道,航天员老师们在宇宙中看到的地球有几种颜色,看到最美丽的一幕是什么。她认真记下了老师的回答,宇宙中看到的地球是蓝白相间的,离得近的话还可看到城市的灯火和各种景色,那个航天员老师眼中金色、蓝色、黄色相间最美地球,让她觉得非常震撼。

河南 山东:学生化身“十万个为什么”

10月12日,“天宫课堂”第三课上新,来自河南省14所中小学的100多名学生在河南省科技馆地面分课堂聆听“天宫课堂”。学生全程化身“十万个为什么”,在与航天员连线中提问。“在太空中种植,植物能接受充足的光照吗?这个照明是舱内提供的灯具的照明,还是太空的自然光呢?”河南省实验小学六五班学生毛圆圆发问。航天员陈冬听后感叹已经好久没晒过太阳了。航天员刘洋解答说:“问天舱的植物是在实验柜里培养的,无法接受太阳光照射。不过实验柜里配置了人工光源,通过调控光源的强度和光谱,可以为植物提供充足的光照,满足生长发育要求。”

“幸福来得太突然,真没想到我会那么幸运。”在连线提问环节,山东省菏泽第一中学分课堂的高一学生司羽珊发问:“太空中没有上下左右,并且感受不到重力,为什么拟南芥和水稻的根还能向下扎到土壤盒的土壤中?”“太空教师”刘洋认真回答了她的问题。司羽珊说,“今天的课,在我心中播下了一颗向往科学的种子。”她的偶像是袁隆平,希望未来为国家科技进步作贡献。

菏泽一中今年在校内种植了太空丝瓜、太空葫芦等,并向学生发放了太空种子1000余份。多年来,菏泽一中已为航空航天事业输送了310余名优秀学生,许多校友已成为发展航天事业的中坚力量。(大公报记者 刘凝哲、张凯晴、谭旻煦、刘蕊、丁春丽)