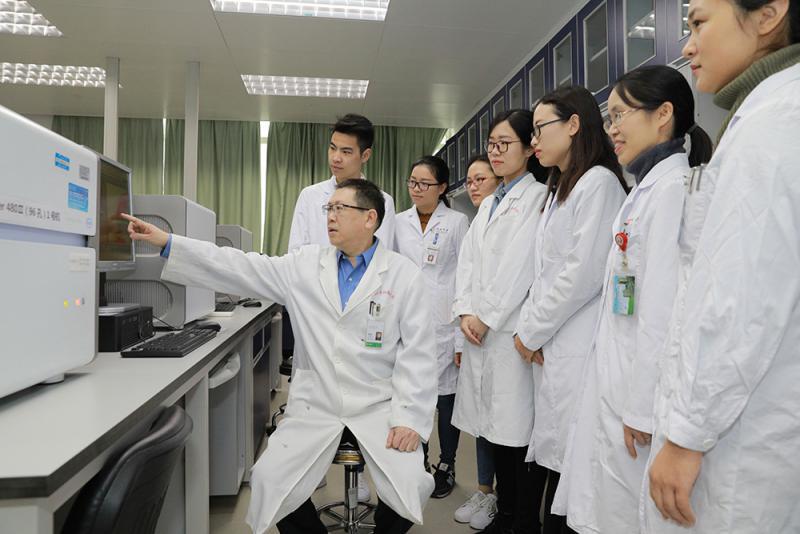

圖:中山大學腫瘤防治中心馬駿教授(坐者)及其團隊 受訪者供圖

鼻咽癌是粵港澳市民最易罹患的癌症之一。廣州中山大學腫瘤防治中心馬駿教授團隊24日公布,歷時五年研究成功找到13個基因構建「分子標籤」,將預測鼻咽癌轉移風險的準確率從57%提高到75%。據了解,該項研究為國際最大規模的鼻咽癌分子標誌物研究。團隊教授馬駿透露,「分子標籤」推廣後,可對患者進行精準治療,提高生存率。馬駿教授團隊還研發出了「鼻咽癌轉移風險預測試劑盒」,預計2到3年後可上市推廣,屆時香港等地區醫院也可使用。/大公報記者 盧靜怡廣州報道

馬駿表示,團隊在研究中提取937例病患樣本,從數萬個基因中初步鎖定137個差異表達基因,再用回歸分類器的統計方法從410例患者中篩選13個遠處轉移相關的基因構建分子標籤,將病人分為高風險組和低風險組。結果顯示,高風險組患者5年遠處轉移率高達37%,低風險組則僅為9%。「這項發現證明了利用『分子標籤』,可以區分出低轉移風險和高轉移風險的鼻咽癌患者,對臨床治療起到指導作用。」記者了解到,該成果已被國際頂級腫瘤學專業期刊《The Lancet Oncology》刊登。

成果刊國際腫瘤學期刊

「在『分子標籤』之前,傳統判斷鼻咽癌轉移風險高低的方法,一般是根據年齡、性別和是否有淋巴結轉移三項來判斷。」馬駿說,一般而言,男性比女性患者風險高,而年輕人比老年人風險高。而根據區域淋巴結轉移情況的預測,準確性只有57%,如果將臨床指標與分子標籤結合,預測準確性則能提高至75%。

能否準確判斷出鼻咽癌患者是低風險還是高風險轉移人群,對下一步治療手段起到指導作用。「化療導致體內白細胞下降、出現嘔吐、掉髮等症狀,而且一次化療費用就過萬元(人民幣),對患者負擔較重。」馬駿稱,通過「分子標籤」可以為患者傾向性選擇不同強度化療方式。他解釋,檢測出來的低轉移風險組的患者,只需接受單純的同期化療,就可以將癌症遠處轉移率從16%降低至5%,可以有效提高鼻咽癌患者生存期,降低個人、社會和政府醫療成本支出。對於被檢測為高遠處轉移風險的患者來說,單純的同期化療還不足夠,須通過強化治療環節,例如誘導化療、放療後的維持化療,或者聯合靶向藥物甚至免疫治療等,將潛在轉移癌細胞轉移消除。

「預測試劑盒」將推廣至港

作為後續研究,馬駿教授團隊還研發出了「鼻咽癌轉移風險預測試劑盒」,即一個可同時對「分子標籤」13個基因進行檢測的技術平台。該試劑盒採用的檢測標本,取材自臨床常規可獲取的石蠟組織,方便使用。據悉,目前試劑盒正在申報國家專利。馬駿透露,去年中山大學腫瘤防治中心超過5000名鼻咽癌病患中,有5%是來自香港等境外地區。他指,試劑盒最快可在兩至三年內上市,屆時也會積極對香港和境外市場推廣。