︻大公報訊】來自中國、美國、法國、意大利、挪威、日本、印度等國家的33名科學家8日在香港招商局碼頭登上美國「決心」號大洋鑽探船,即將奔赴南海執行國際大洋發現計劃(IODP)367航次任務,探尋地球海陸變遷之謎。這也標誌着中國科學家主導的第3次南海大洋鑽探正式拉開序幕。此次鑽探將聚集於南海擴張之前的大陸破裂,探究南海成因。

據新華社報道,此次南海大洋鑽探將聚集於南海擴張之前的大陸破裂,回答「為什麼陸地會變為海洋」的科學問題。項目計劃在南海北部水深三四千米的深海海底,選取4個站位,往下鑽探千餘米,鑽取南海張裂前夕的基底岩石,揭示南海的成因,檢驗國際上以大西洋為藍本的「大陸破裂」理論,揭示「海洋盆地怎樣形成」的科學之謎。

鑽探時間長達4個月

此次南海大洋鑽探包括國際大洋發現計劃(IODP)367和368兩個航次,共有來自13個國家的66名科學家參加,時間長達4個月。367航次首席科學家由中國科學院南海海洋研究所研究員孫珍、美國加州理工學院教授喬安.斯道克共同擔任。368航次首席科學家由同濟大學教授翦知湣、丹麥與格陵蘭地質學會教授漢斯.克里斯汀.拉爾森共同擔任。拉爾森教授入選中國外國專家「千人計劃」,在同濟大學擔任訪問教授。

此外,中國還有24位科學家參與到此次南海大洋鑽探中,主要來自同濟大學、南京大學、北京大學、中國地質大學、中山大學、國家海洋局第二海洋研究所、中科院南海海洋研究所、海洋研究所、深海科學與工程研究所和廣州地球化學研究所等單位,代表着中國在南海地質與地球物理研究領域的最高水平。

始於1968年的國際大洋鑽探是世界地球和海洋科學領域規模最大、歷時最久、影響最為深遠的一項國際科學合作計劃,也是引領當代國際深海探索的重要科技平台。半個多世紀以來,大洋鑽探所取得的科學成果證實了海底擴張、大陸漂移和板塊構造理論,極大地推動了20世紀地球科學革命。

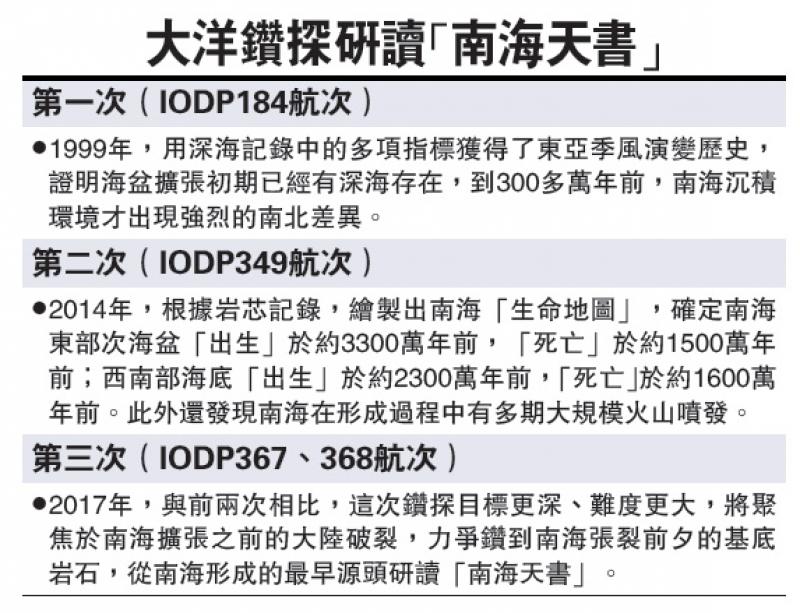

中國1998年加入該計劃以來,以南海為重點,先後設計和主導了兩次南海大洋鑽探。通過深海鑽探獲取的科學研究樣品,揭示了南海氣候演變和海盆形成過程,為研究邊緣海構造和環境變化規律提供了寶貴資料。例如確定了南海東部次海盆「出生」於3300萬年前,「死亡」於1500萬年前;西南部海底「出生」於2360萬年前,「死亡」於1600萬年前。

南海是中國的「母親海」

如果將地球的形成與演化比作一部「天書」,南海就是這部書中最精彩的篇章之一。據中國科學院南海海洋研究所特聘研究員、第二次南海大洋鑽探首席科學家林間教授介紹,大約在4000萬-5000萬年前,中國大部分地區還是乾旱少雨的一片荒漠,東亞季風以及南海的形成,給這片大陸送來了豐沛的雨水,煥發了勃勃生機。

林間教授表示,作為地球上低緯度最大的邊緣海,南海地處全球最高的珠穆朗瑪峰和全球海洋最深的馬里亞納海溝之間,特殊的地理位置,使南海研究對氣候變化、板塊構造、地質災害等研究都具有重大意義。