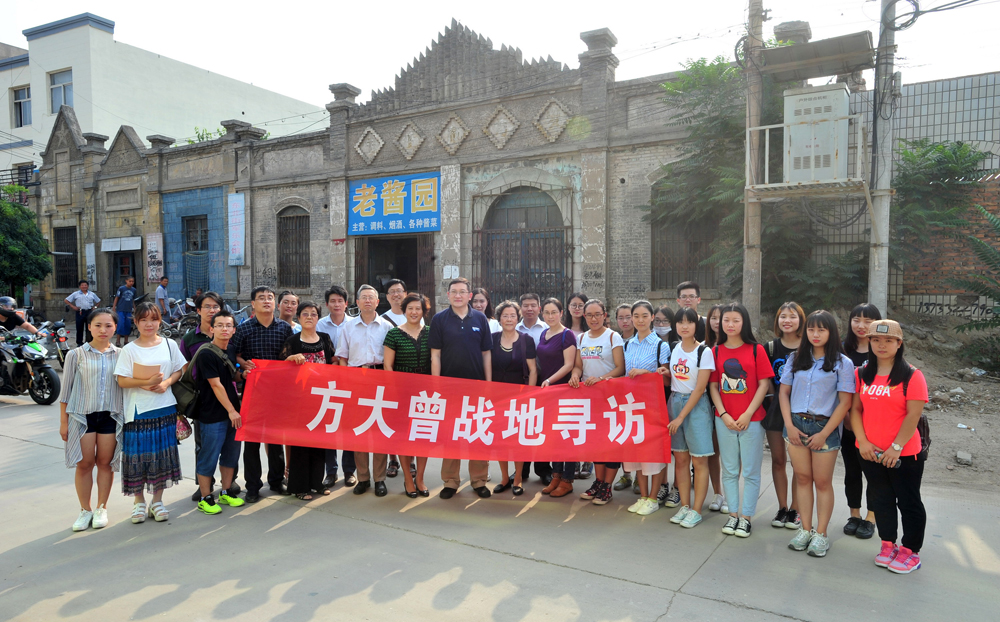

圖:方大曾戰地尋訪活動近日在河北保定舉行\孫楠攝

今年7月7日是「七七」事變79周年,而被稱為「七七事變報道第一人」的大公報記者方大曾的紀念室設立也已一周年,紀念室推動者、中央電視台高級編輯馮雪松向大公報介紹,紀念室在過去一年間受到社會多方面的關注,方大曾的故事廣為流傳。對於馮雪松對方大曾事跡十五年不間斷的研究,中國新聞史學會不久前授予他第二屆「新聞傳播學學會獎」組委會特別獎。新聞史學界泰斗方漢奇曾表示,馮雪松關於方大曾的研究填補中國新聞史的空白。\大公報記者譚笑北京報道

方大曾是大公報記者,他是抗戰初期最活躍的戰地記者之一,被公認為七七事變報道第一人,1937年9月18日後,年僅25歲的方大曾突然失蹤。中國新聞史學界泰斗、中國人民大學一級教授方漢奇曾表示,方大曾與著名報人范長江是「雙峰對峙、二水分流」,「一個長於攝影、一個長於文字」,二人齊名於中國新聞史。

1999年,一次偶然中,馮雪松看到方大曾的名字,並開始了15年的尋找之路。去年7月7日,方大曾紀念室在保定正式落成,在馮雪松多年的推動下,包括大公報在內的多家媒體報道,以及「方大曾校園行」等公益活動,方大曾的故事逐漸被更多的人所了解。

紀念室成教育基地

方漢奇曾稱讚關於方大曾的研究填補中國新聞史的空白。馮雪松坦言「沒想到」。關於此次的獲獎,馮雪松說,這是對他15年尋找方大曾這一工作的肯定,更是對方大曾的肯定。

馮雪松介紹,紀念室落成後,不少抗戰史和新聞學專家學者和在校大學生前往緬懷方大曾。河北大學新聞學院等學校也在紀念室掛上了愛國主義教育基地的牌匾,並將新聞課程從校園引到實地,紀念室成為了新聞教育的拓展。

面積不大的紀念室中,陳列?其親屬捐贈的、他唯一一件存世物品─旅行箱,青年雕塑家李一夫創作捐贈的方大曾銅像,以及生平、作品和尋找足跡等內容。

小方精神鼓舞今人

馮雪松說,在長時間的尋找中,他努力還原一個真實的、熱愛和平與自由的生命。方大曾用生命做膠片,在國家民族危難之際,選擇與國家同甘苦共患難,為後人真實紀錄了當年國難當頭的中國大地。重現方大曾,是對國家記憶的延續,民族精神的傳承。

「越來越多的人看到方大曾的精神和他的家國情懷,並引發了今人的共鳴,這正是我們多年來不斷尋找小方的動力。」馮雪松說,紀念室的落成和正常運營離不開社會多方面的支持。「希望各界有識之士給予支持和幫助,將小方的精神傳承下去,讓這個公益紀念室能夠鼓舞更多的人,也讓今時今日的新聞學子和從業者在小方的精神下擔起責任,傳遞正能量。」馮雪松說。