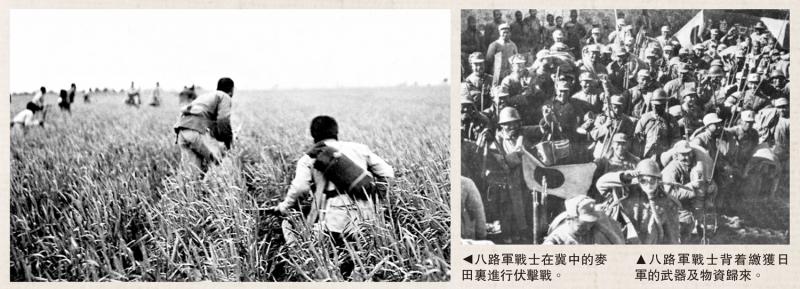

左圖:八路軍戰士在冀中的麥田裏進行伏擊戰。右圖:八路軍戰士背着繳獲日軍的武器及物資歸來。

紅軍改編為國民革命軍後,迅速開赴抗日前線。此刻,抗日戰爭正處在戰略防禦階段。這個階段呈現出兩大特點:一是日軍分路深入中國廣大領土,對中國正面戰場的攻勢達到頂點;二是中國共產黨領導的人民軍隊開展敵後游擊戰爭,並迅速壯大起來。

當時,國民黨表現了一定的抗日積極性,國民黨軍隊曾進行了平津、淞滬、忻口、徐州以及保衛武漢等戰役,並取得台兒莊戰役的勝利,粉碎了日本帝國主義「三個月滅亡中國」的計劃,但是未能從根本上扭轉戰局。

八路軍開赴抗日前線

八路軍到達山西抗日前線後,即取得平型關戰鬥重大勝利。1937年9月25日,八路軍第一一五師主力在平型關伏擊日軍,首戰告捷,一舉殲滅日軍1000餘人,擊毀日軍汽車100餘輛,繳獲一批輜重(指物資)和武器。接着,八路軍三個師又配合國民黨軍隊進行忻口戰役,相繼取得雁門關伏擊戰、夜襲陽明堡日軍機場等勝利。

平型關大捷是全民族抗戰爆發後中國軍隊主動對日作戰取得的第一個重大勝利,打破了日軍「不可戰勝」的神話,極大地振奮了全國軍民的抗戰信心,提高了共產黨和八路軍的聲望,使許多人由此相信共產黨不但堅決抗日,並且是有能力戰勝敵人的。

在深入敵人後方以後,八路軍應該怎樣作戰,怎樣打擊敵人?黨確定了基本的是游擊戰,但不放鬆有利條件下的運動戰的作戰方針。黨領導的人民軍隊在軍事戰略上實行了重大轉變,就是由土地革命戰爭後期的運動戰向抗日游擊戰爭轉變。

敵後抗日根據地的創建

1937年11月太原失守後,以中國共產黨為主體的游擊戰爭在華北上升到重要地位。黨領導的軍隊根據洛川會議的決定,着重向敵後實施戰略展開,發動獨立自主的敵後游擊戰爭。當日軍依仗優勢兵力,氣勢洶洶地向前猛進時,國民黨的軍隊節節後退,而裝備簡陋的八路軍卻分散地大踏步地向敵後挺進。他們同地方黨組織相結合,組織工作團,建立戰地動員委員會、抗日救國會等半政權性質的組織。

敵後戰場的開闢,使中國抗日戰爭形成戰略上互相配合的兩個戰場,一個是主要由國民黨軍隊擔負的正面戰場,一個是主要由共產黨軍隊擔負的敵後戰場。敵後戰場的迅速發展,牽制了大量日軍。這是抗日戰爭由戰略防禦轉到戰略相持的一個重要條件。中國共產黨領導的軍隊在敵後開展的游擊戰爭,是世界歷史上罕見的艱苦戰爭。其中的關鍵是得到人民的支持和擁護。這是人民軍隊能夠在敵後艱苦環境中不斷發展壯大的奧秘所在。

堅持統一戰線中的獨立自主

在全民族抗日戰爭中,由於複雜的國際國內形勢和國共兩黨間存在着兩條不同的抗戰路線,黨如何正確處理統一戰線中的統一和獨立、團結和鬥爭的關係,成為對抗戰成敗具有決定意義的問題。全民族抗戰伊始,黨中央就指出,必須堅持統一戰線中的獨立自主原則。

1937年11月底,中共駐共產國際代表、共產國際執委王明從蘇聯回到延安。他主張「一切經過統一戰線」、「一切服從抗日」,把共產黨和人民軍隊的活動限制在國民黨允許的範圍內,對洛川會議以來黨在統一戰線問題上的許多正確觀點和政策提出批評。這些錯誤觀點受到毛澤東等中央領導人的堅決抵制。1938年7月,共產國際領導人也明確表示在中共中央內部應支持毛澤東的領導地位;王明缺乏實際工作經驗,不應爭當領袖。

1938年9月至11月,黨的擴大的六屆六中全會在延安舉行。全會首次提出馬克思主義中國化的命題。全會強調「我們的方針是統一戰線中的獨立自主,既統一,又獨立」,確定敵後抗戰總的戰略部署是「鞏固華北,發展華中。」

黨的擴大的六屆六中全會是一次具有重大歷史意義的會議。這次全會正確地分析了抗日戰爭的形勢,規定了黨在抗戰新階段的任務,為實現黨對抗日戰爭的領導進行了全面的戰略規劃,基本上糾正了王明的右傾錯誤,進一步鞏固了毛澤東在全黨的領導地位,統一了全黨的思想和步調,推動了各項工作的迅速發展。

【關鍵詞】

平型關戰役

忻口戰役

游擊戰

獨立自主

黨的擴大的六屆六中全會