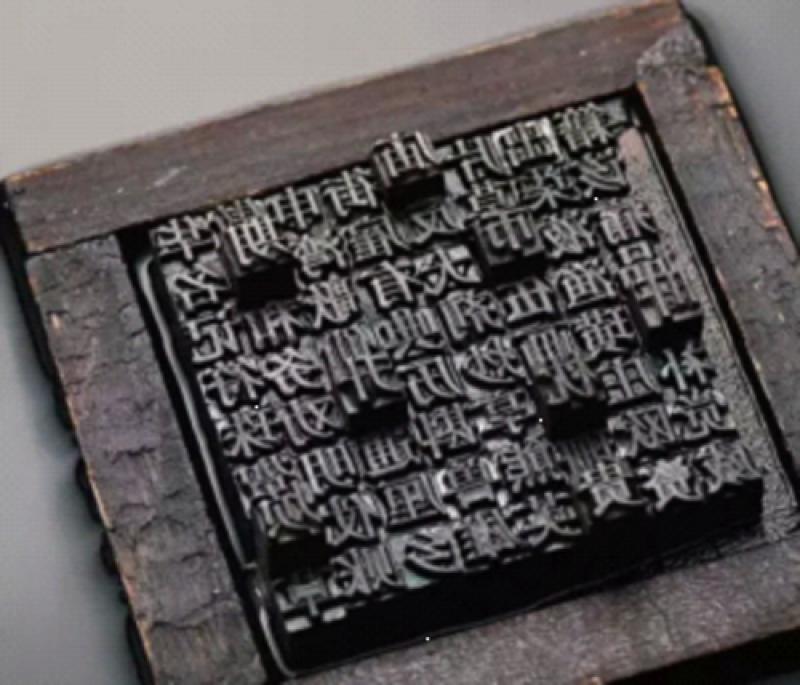

圖:「執字粒」就是把「字粒」排列在字盤內

早年的書刊、報章,用的是「活字印刷」。「活字」指單字的反字模,俗稱「字粒」。印刷前,工人按稿件挑出「字粒」,排列在字盤內,這個排字過程俗稱「執字粒」。印刷時,工人只要在字盤上塗墨,覆上紙,施一定的壓力就行。

作為中國人,不可不知「活字印刷術」是中國四大發明之一。「活字印刷術」始於唐朝的「雕版印刷術」──將文字或圖案的反面先雕刻在木板上再行印刷,再經由北宋年間(西元一千年左右)一介草民畢昇改良而成。畢昇所採用的「字粒」物料是泥,後來多以鉛合金代替,以提升其耐用性。

現今應看成「作者筆誤」

1853年8月至1856年5月間,香港首份華文報章《遐邇貫珍》是由英華書院的漢字活版印刷廠鉛印的。該月刊發行於香港、廣州、上海等通商口岸,內容以西方近代文明、中西要聞為主。其後不少國內外學會及政府部門向英華書院購買所鑄造的中文「字粒」,足證香港當年在該項技術上的江湖地位。

近年,有作家以至問責官員發布了一些含錯別字的文章;明顯地這是人為疏忽甚或認知有誤,卻以「手民之誤」輕鬆帶過。近日,有立法會議員發現部分地政總署航拍照片中有標示錯誤,署方回覆查詢時說,製作過程中或因「手民之誤」出錯。電子世代,「手指」在手機熒幕上一滑,偶有寫錯、按錯,有人認為這可視作「手民之誤」。以上事例好像告訴大家,這是「人有錯手,無心之失」而已。

究竟「手民之誤」是怎樣的一回事呢?近代,「手民」多指「執字粒」的工人。「手民之誤」就是指因「執錯字粒」而造成文句上的錯誤。早年用「活字印刷」的書刊、報章,但凡出錯,不會說成編輯、校對等人士「走漏眼」,只會在更正時說成「手民之誤」。沒錯,當中不排除有此情況,可不要忘記,編輯和校對絕對是有責任在排字後審閱的。

現今,「手民」已不復存在,文章都是親自撰寫的、文字檔也由自己提供的,當有出錯只應看成「作者筆誤」,不能搬出「手民之誤」這個諉過詞來掩飾。如此這般,前述的「手民之誤」是被濫用了!

【「粵語方言用字:執」之九】