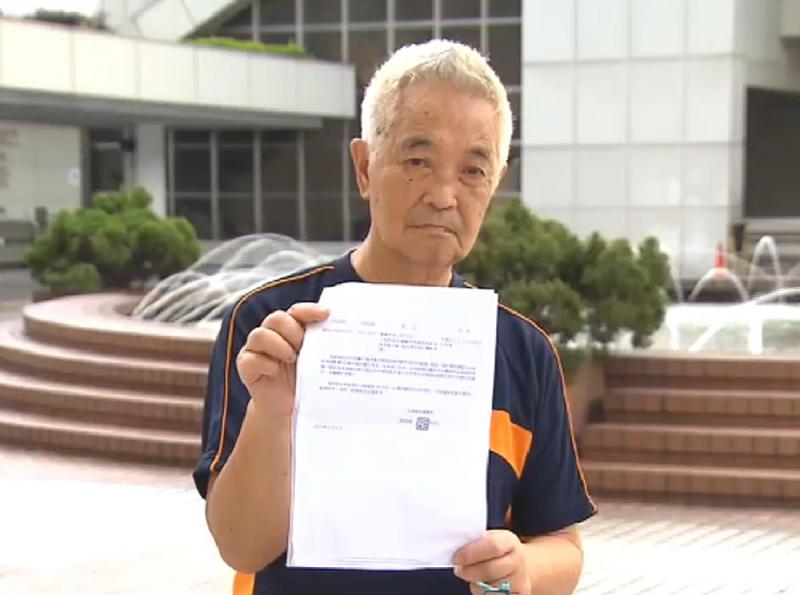

圖:馮華健直斥有人將政治行為包裝成法律訴訟,不惜破壞本港法治的健全\大公報記者 蔡文豪攝

香港近年司法覆核數字激增,如今反對派亦試圖就高鐵「一地兩檢」方案提出覆核。全國政協委員、資深大律師馮華健近日接受《大公報》專訪時對此深感憂心,批評有人將政治行為包裝成法律訴訟,強調任何人都不應該利用法律來成為其政治本錢。他亦駁斥反對派稱「一地兩檢」會破壞「一國兩制」和高度自治的論調,表明外國「一地兩檢」的情況比比皆是,香港與內地身處一個國家,更沒有理由做不到高鐵「一地兩檢」。\大公報記者 文 軒

本港司法覆核許可申請於2011年僅為103宗,2016年躍升至228宗,六年間翻逾一倍。反對派近年就人大8.31決定、修改《議事規則》、參選立法會年齡等議題,事無大小地提出司法覆核,甚至出現所謂的「覆核王」。

訴訟非「政治遊戲」

「如果市民有一個印象,訴訟是政治遊戲,對司法制度的形象和公信力都有負面影響。事實上,法庭的功能也不是做這些事的。」馮華健直言,如今有某些人就是將政治行為包裝成法律訴訟,不惜破壞本港法治的健全,強調「司法制度是香港特區傑出的成就,一旦政治化就會失去其獨立性。任何人都不應該利用法律來成為其政治本錢。」

近年每當有重大社會議題,幾乎都會成為反對派利用司法覆核狙擊的對象,正在進行「三步走」的高鐵「一地兩檢」方案也不例外。不過,馮華健相信,大多數市民都接受「一地兩檢」,「這肯定是一個主流意見,因為市民都希望往返內地更為方便。」對於反對派聲稱「一地兩檢」會破壞「一國兩制」和高度自治的論調,馮華健直指,外國「一地兩檢」的情況比比皆是,如巴黎和倫敦、加拿大和美國,都是實施「一地兩檢」的成功例子,「甚至連有很多政治摩擦的新加坡和馬來西亞都能做到,為什麼香港與內地做不到呢?而且我們是同一國家,同聲同氣。」

《國歌法》不影響市民生活

另外,《國歌法》本地立法雖尚未進行,但反對派卻聲稱擔心該法例會影響市民的日常生活,例如在如廁、吃飯時聽到國歌需要肅立雲雲。對此,馮華健感到啼笑皆非,直指法律不能「鑽牛角尖」。

而對於《國歌法》立法後是否會設追溯期,他表明,一般刑事問題傾向不追溯,但事件根源在於是否有人在立法前的「真空期」作出挑戰《國歌法》的行為,強調若無人故意挑起事端,則自然不會出現相關爭議。

23條立法 最大阻力仍是政治

圖:「覆核王」郭卓堅事無大小地提出司法覆核,浪費有限的司法資源\資料圖片

【大公報訊】香港回歸20年,但基本法23條立法現時仍未落實。歷任基本法諮詢委員會委員及首任華人律政專員的馮華健表示,23條立法無論在2003年還是現在,其最大困難都是政治阻力,但如今已無當年沙士疫情等負面客觀環境的影響,兼之主流意見接受立法,相信推動23條立法的阻力會較當年大為減少。

特區政府曾於2003年推動23條立法,但以失敗告終。在馮華健看來,當時最大的阻力並非來自法律,而是來自政治。他分析其原因表示,當時的客觀環境極為不佳,正遇沙士疫情,香港百業蕭條,不僅沒人來香港,而且港人到外地亦不受人待見,「情形十分極端,可以說是回歸20年來最大的一次挑戰。」

在此情況下,反對派借勢將23條妖魔化,形容為鉗制市民大眾言論自由的法例,並大肆渲染。馮華健認為,這正是導致市民出現不必要的擔憂和恐懼的主要原因,「實際上該條例針對的只是『港獨』這類極端分裂國家的言行,對一般市民的言論自由並不會造成影響。而且法庭一般都會傾向於盡量保護市民的言論自由。」

馮華健亦指出,當時回歸未久,港人對內地的了解還並不深入,也成為市民容易被反對派影響的一大原因。「然而,今時今日的情況很不同,我們不是面對沙士的情況,而且看到內地這十幾年高速發展的成就,對內地的印象也完全不同。」馮華健表明,如今再談23條立法,許多負面客觀因素都已不復存在,「我有信心,現在港人對內地的信心和接受程度要遠高於02、03年,所以現在對23條的接受程度亦應高於當年。」

立法可遏制「港獨」

馮華健認為,現時23條立法的最大阻力依然是政治阻力。不過,他強調,在香港這個言論自由的社會,不可能存在百分之百的人同意某一觀點,「有反對聲音是很自然的,但主流意見是接受23條立法。」

對於香港近年出現立法會違法宣誓、校園播「獨」等事件,均與分裂國家的「港獨」主張不無關係,馮華健認為,之所以出現有關紛爭,進而不斷發酵,其中一個原因就是沒有相關法例明令禁止,「社會上一部分人對『港獨』、『自決』能否實施還抱有疑問:法律沒禁止,是不是就可以做呢?但我們通過立法就可以澄清這些誤解。」他強調,香港有責任維護國家的主權安全,而23條立法既維護本港的社會穩定,亦履行了香港的憲制責任。