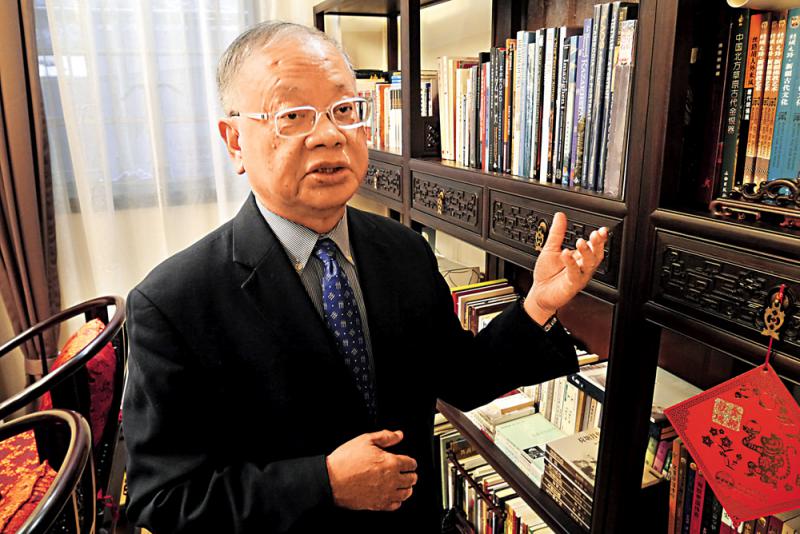

圖:李焯芬建議可多透過科技傳承中國傳統文化,契合現代人的生活需要/大公報記者唐曉明攝

著名地質工程師及水利專家李焯芬近期與妻子李美賢一同為勵進教育中心錄音講歷史小故事,藉以傳揚中國文化。李焯芬過去除了在外國授課傳承中國文化,又曾回內地參與三峽工程,回港後致力推動中國文化教育。他透露從小就透過學習中國文化學懂愛民族、愛國家,又指小部分香港人不認自己是中國人,其他族裔的人看在眼裏只會覺得可笑。/大公報記者 唐曉明

71歲的李焯芬近日到勵進教育中心錄音,透過互聯網講歷史故事,宣揚中國文化,其太太「香港敦煌之友」副主席李美賢亦參與。李焯芬認為,今時今日應該多透過科技傳承中國傳統文化:「要因應網絡時代有所轉變,不要以為只有在傳統課堂才可學習,現在打開電腦和手機,透過各種傳媒,隨時都可以吸收知識,而且生動有趣,例如佛教有很多經典,有人將之漫畫化,甚至製作成動畫,用現代媒體技術推廣,幫助年輕一代的學習。」他說,當把傳統文化變得生活化,契合現代人的生活需要,更能幫助人類過得更快樂、生活得更美滿、更有意義。

李焯芬祖籍廣東中山,1965年畢業於聖若瑟書院,是典型「番書仔」,其後入讀香港大學土木工程系,以一級榮譽畢業,兩年後再獲得港大碩士學位。問到為何會選擇修讀土木工程,李焯芬告訴記者,原來和接觸中國文化有關,「我年輕時非常喜歡文學,中學時看了很多五四以後的小說,當時的小說大都描述上世紀二、三十年代的農村生活,提到中國農村生活比較困苦,經常出現天災,不是水災就是旱災,於是希望揀選對當時環境特別有用的科目進修,於是選擇讀水利工程。」

華僑子弟愛中華文化 拒「畢業」

李焯芬畢業後曾在加拿大西安大略大學及多倫多大學任教,其後服務於加拿大安大略省水電局及省電力公司,進行水電、核電、大壩等安全評估研究。他雖在海外生活,卻一直心繫鄉土,為傳承中國文化出一分力,他曾任加拿大多倫多的中華文化中心主席,當年負責籌建中心,由於他工科出身,覓地、設計都是一手包辦。

為使海外華僑認識中華文化,李焯芬又擔任多倫多「孟嘗會」的義工,後來更擔任了孟嘗會中文學校的「東校」負責人,「孟嘗中文學校有約1600個學生、60多個老師,學生都是華人子弟,不少父母是香港大學和中文大學的畢業生,其後移民去加拿大,這批華僑子女從三、四歲的幼兒班讀起,理論上可讀十幾年,直到他們上高中。學校主要在周末開班,讓海外華僑子弟學習基本的中國語文及中華文化,讓學生不會忘本忘根。」

李焯芬透露,他發現一個很特別的現象,就是這班華僑子弟在中文學校「不願畢業」。很多華僑子弟要求不斷加開班數,而且不只學習認字,更要求學習中國文化和歷史知識,例如到博物館參觀,因為多倫多的博物館有很多中國文物。

為何學生「拒絕畢業」?就算入到多倫多大學仍回來中文學院學習?「很多海外青年華僑發現,一個班上通常混雜不同種族,例如猶太人、意大利人,有英裔、法裔,亦有些從阿拉伯而來,中國人可能有三四個,似乎不論來自哪個種族,都以自己的種族文化為榮,例如意大利人熱心推動意大利文化、米蘭的時裝、羅馬的建築,非常重視自己文化的根。」他形容,作為一個華裔學生,如果不懂得一些自己民族的文化、歷史,會在其他人面前丟臉。

港生不認中國人 可笑又感觸

李焯芬曾在多倫多大學任教,觀察到小部分從香港來的學生,相對華僑後代,反而不認自己是中國人,令其他族裔的人覺得可笑,「大學每年都舉辦多元文化節,每個族裔表演,如意大利會表演羅馬歌曲,西班牙的學生則跳西班牙舞蹈,各個民族都表演自己的獨特文化,香港學生根本表達不到中華文化的內涵,有時令人感觸,這多少和香港的教育有關,他們沒有根,沒有文化基礎,更出現疏離感。」

改革開放後,李焯芬每年都回到內地參與三峽工程,「八十年代開始做三峽論證,我是二灘的專家組組長,即四川的卧龍崗,涉及容量達三千兆瓦。一年來回內地與多倫多好幾次,研究不同水利工程的可行性,設計、論證,到1993年動工。當時受水利部邀請,希望我每星期回來參與工程進度和解決現場問題的工作組,每個星期回來很浪費時間,所以搬回香港,平時在香港大學教書,每周末就到三峽或其他地區。」

回到香港,李焯芬依然熱心教育,及推動中國文化傳承的工作。1994年在香港大學土木工程系任教,四年後升任該系的系主任,並於2000年至2008年擔任港大副校長,其後出任香港大學專業進修學院院長,現為香港珠海學院校監,多年來兼任香港中華文化促進中心理事會主席、香港大學饒宗頤學術館館長,對傳承中國文化貢獻良多。