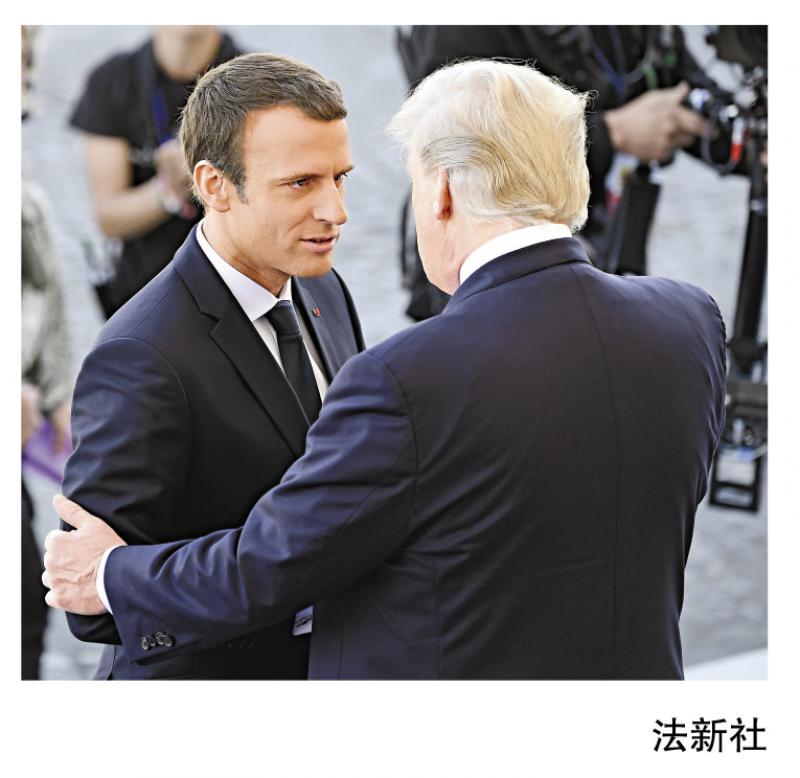

在不愉快的德國G20峰會後,特朗普旋風式地對法國進行了36小時訪問。雖然此訪依然充滿特朗普式的八卦,如和法國總統馬克龍握手握到「關節發白」,並有失外交禮儀地稱讚法國第一夫人「身材好」,但「馬特會」無疑展示了相當和諧的氣氛。這在特朗普上任以來接待或訪問歐洲領導人的外交活動中並不多見。

分析家們嗅到了不同尋常的意味。《華盛頓郵報》認為,馬克龍和特朗普這次展示了兩人「在求同方面的共同努力」。美國前外交官威廉.喬丹表示,此次訪問可能被特朗普視為重大機會,讓外界認為美國總統「得到世界的認真看待」,「裏面是有很多象徵意義」。也有分析認為,特朗普這次訪問法國是形式大於內容,被全球「孤立」的特朗普,急需一個外國盟友支持,而馬克龍伸來了「橄欖枝」。

上述分析皆有道理。畢竟,特朗普面臨着嚴峻的「內憂」,「通俄門」事件越來越難以洗白,G20峰會期間的「雙普會」,從半個小時延長至兩個小時,談了哪些問題也諱莫如深。正當此時,其長子小特朗普和俄羅斯女律師在大選期間的會面和相關郵件,被美國政媒兩界抓住不放。這意味着,起碼特朗普家庭成員和競選團隊,希望通過俄羅斯的相關情報來抹黑希拉里。對此,美國加州民主黨眾議員舍曼上周三提交彈劾總統特朗普的草案文件,成為第一位採取步驟啟動彈劾程序的國會議員。顯然,「通俄門」大火越燒越旺,特朗普團隊必須考慮不能重蹈尼克松當年的覆轍。

馬克龍成功的外交

但是,外交的「遠水」解不了內政的「近憂」,特朗普訪法的和諧氛圍,其實是因為馬克龍本人的真誠。特朗普上任以來,其個性特質已經展現得淋漓盡致。他對外國領導人,不管是傳統盟友還是競爭對手,只要對方對其充分尊重,尤其是對其另類言論不以為意,他就會表現出特朗普式的熱情與直率。在這點上,特朗普與普京、安倍、文在寅等的會面中,皆是如此。相反,對批評他的默克爾,特朗普則一直表現出針鋒相對的態度。其他歐盟成員國附和德國,特朗普在5月份的訪歐中,無論是在北約峰會還是G7峰會,也都表現出毫不讓步的「霸氣」。

新當選法國總統的馬克龍,對特朗普卻相當「貼心」。特別是在讓特朗普「體驗極差」的G20峰會上,特朗普在「照全家福」時被安排在頭排邊緣,其實這是正常的安排,卻被輿論場解讀為美國和特朗普被這個全球大國俱樂部特別是東道主德國邊緣化。此時,馬克龍恰到好處地站到特朗普身邊,向其問好握手,悄然化解了特朗普的尷尬。關鍵時刻,馬克龍或贏得了特朗普的友誼。

而在特朗普對法的旋風式訪問中,特馬二人的互動更是「哥倆好」。馬克龍將法美盟友關係提前到一個世紀以前,「沒有人可分開我們,感謝美國在一百年前做出的決定」。小馬讓老特很感動。更令世界驚奇的是,馬克龍再次展示了他的外交高情商,對於特朗普放棄的《巴黎協定》,他強調可以不討論這一問題,在「存異」的前提下強化「求同」,兩國可以再在敘利亞危機、中東反恐以及在全球市場反傾銷等領域共同合作。面對馬克龍,特朗普甚至暗示美國可能改變對《巴黎協定》的立場。

這是否外交辭令,另當別論。但是馬克龍對特朗普的外交是成功的。「特馬會」也給默克爾等就如何與特朗普打交道提供了範本,熱情的法蘭西總統和刻板的德意志總理形成了鮮明對比。似乎,馬克龍正將特朗普拉回到西方建制派陣營的軌道,這點確實值得歐盟領導人借鑒,也給華盛頓的建制派們提供了解決美國政治分歧的方案。

除非特朗普真的走不出「通俄門」泥沼,成為第二個尼克松,美國和歐洲的建制派,或許都得學着適應特朗普的執政風格。否則,西方陣營的裂痕或會變成難以彌合的鴻溝。

歐日不適應美國離場

其實,美國從來就沒有離開過西方陣營,特朗普本人也是美國民主政治的產物。只是,特朗普在西方陣營中不再願意付出更多的領導責任和資源成本,他更看重的是美國實實在在的利益,而不是西方領導者的虛名。特朗普為了「美國優先」,和中國乃至俄羅斯都有妥協的解決方案或共識。西方陣營要美國承擔更多的領導責任,其他國家就得付出讓特朗普滿意的代價或義務,譬如分擔更多的北約安保費用,譬如在貿易上向美國妥協等。

如果歐洲和日本可以重組盟友圈,放棄美國這個曾經的「江湖大佬」,放任特朗普「獨行江湖」,也未嘗不可。但是,歐盟要組建自己的安保體系需要時間。歐洲和日本剛剛簽署的EPA(日歐經濟夥伴關係協定),能否充當沒有美國的全球化領導者,也需要時間檢驗。總言之,歐盟和日本目前還不適應美國離場的現實,還處於焦慮和惆悵中。

馬克龍對特朗普的熱情洋溢,更顯西方世界對美國的難捨難分。這正是特朗普堅持「美國優先」的底氣。但馬克龍真的將特朗普拉回西方陣營了嗎?這也許是個偽命題。

察哈爾學會高級研究員,中國人民大學重陽金融研究院客座研究員